-

-

The Red Tenda of Bologna (Paperback)

존 버거 / Penguin Books Ltd / 2018년 2월

평점 :

이 책을 소설로 읽어야 할 지 여행담으로 읽어야 할 지 좀 헷갈리지만 아무래도 좋을 듯하다. 초반에는 편지쓰기와 여행을 좋아하는 큰아버지 얘기가 잠깐 나오더니 이내 볼로냐라는 도시 이야기로 이어진다.

30년 동안 큰아버지와 주고 받은 선물 목록을 보면 주인공인 나와 큰아버지 사이에는 애틋한 친밀감이 흐르고 있는 듯하다.

편지 봉투 절개용 칼, 아이슬란드 지도. 오토바이용 고글, 문고판 스피노자의 윤리학 ......

잔잔하면서도 소소한 기쁨을 느낄 수 있는 책이라고 할까. 나는 그렇게 읽었다.

Much of what my Uncle read was related to the next journey he was planning or the one he had just made.

나 역시 여행 전에 여행관련 책을 읽거나 여행 후에는 다녀온 곳에 대한 책 읽기를 좋아한다.

이탈리아 로마에서 음악교사로 있는 두 명의 사촌을 찾아낸 큰 아버지는 피렌체에 가기 전에 Burckhardt<르네상스> 책을 읽고 여행 계획을 세우기도 하고 나중에는 볼로냐라는 도시에 매혹되기에 이른다. 짧고 강렬한 문장 하나가 눈에 띈다.

Plan your work and work your plan.

예술학교에 다니던 나는 큰아버지한테 '볼로냐는 모란디의 도시'라고 말하고 볼로냐에 가서 모란디의 그림 보기를 여러 차례 권하게 된다. 볼로냐에 다녀온 큰아버지에게 그곳이 마음에 드냐고 묻는 나에게 큰아버지는 이렇게 말한다.

"It's red, I've never seen a red like Bologna's. Ah! If we knew the secret of that red...It's a city to return to, la proxima volta."

이후부터는 주인공 '나'가 볼로냐에 가서 빨강색 차양천을 구매하는 얘기로 이어지면서 볼로냐에 푹 빠지는(?) 것으로 나아간다.

이 짧은 이야기에서 가장 강렬한 문장을 하나 꼽는다면,

It's an improbable city, Bologna - like one you might walk through after you have died.

*improbable: 정말 같지 않은

볼로냐는 이탈리아에서 가장 보존이 잘 된 도시로 각종 박람회가 열린다고 한다. 스포츠, 패션, 농기계, 어린이책....

Who would ever dream of putting martyrs and Blue Mountain coffee side by side?

커피와 순교자들을 버무려 생각할 수 있는 곳....볼로냐...궁금해진다.

그리고 이 책은 가격이 저렴해서 읽다가 팽개쳐도 그리 아깝지 않다. 이 펭귄 시리즈 참 기특하다.

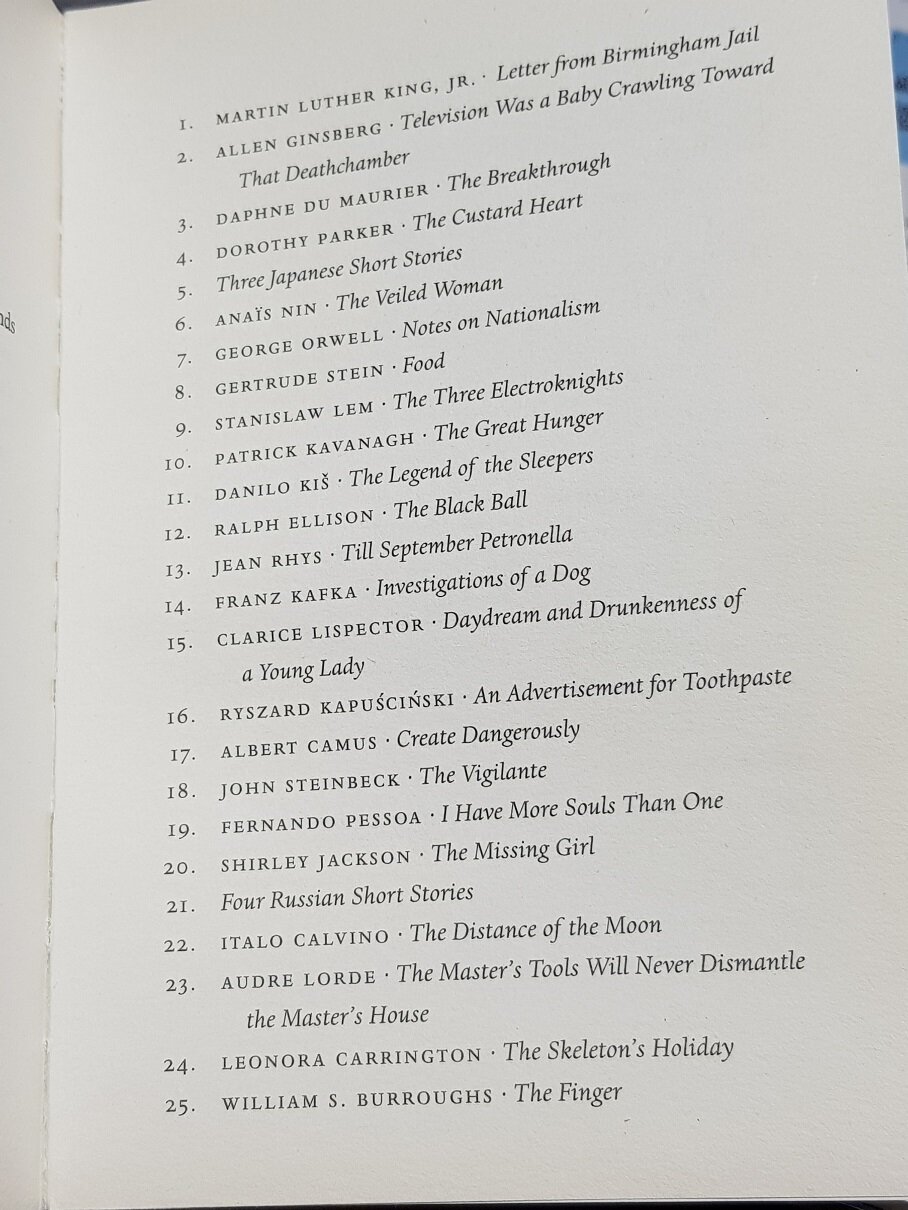

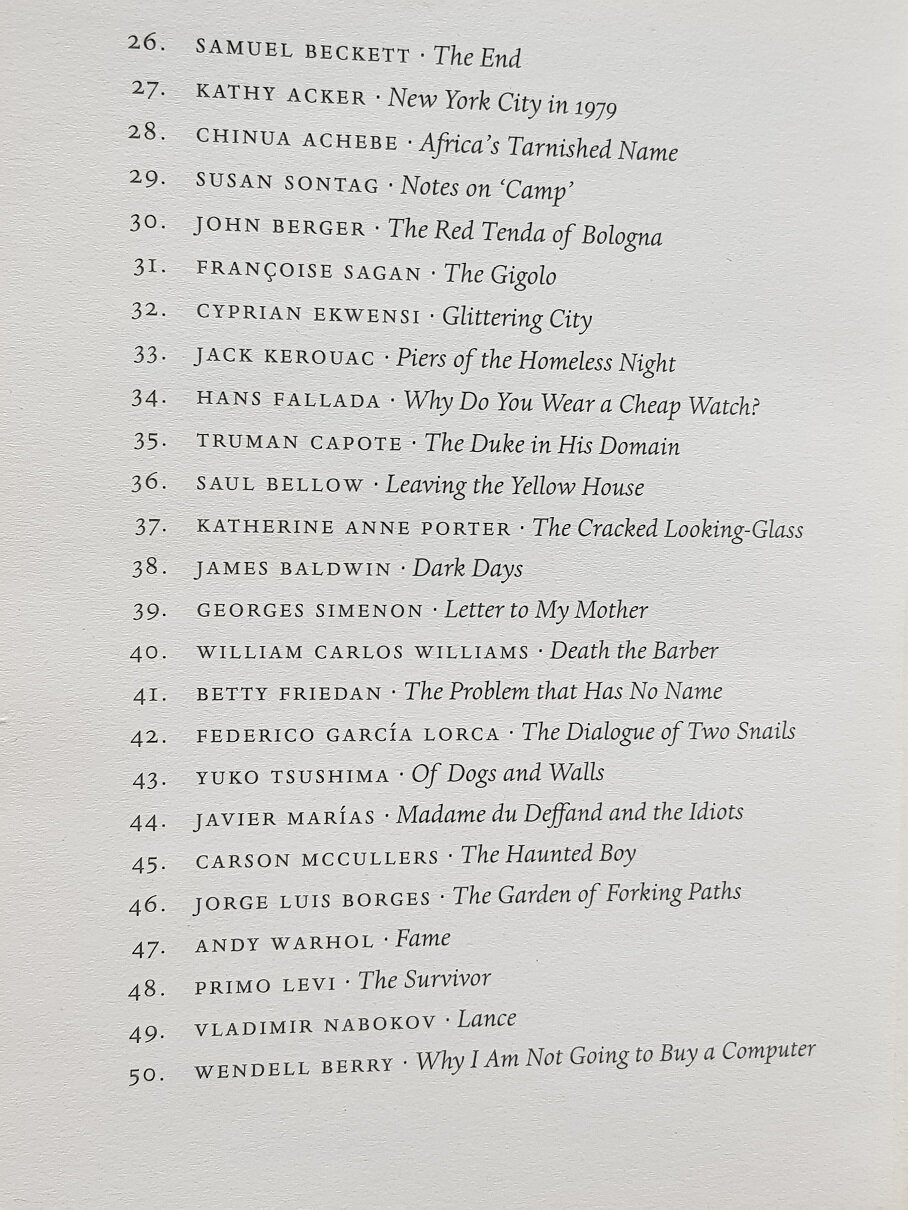

*손바닥만한 이 펭귄 시리즈 목록을 첨부합니다. 지난번 영국의 옥스포드에 갔다가 우연히 서점에서 구입하며 알게 되었는데 국내에도 이미 들어와있더군요. 부담없이 읽을 만한 책인 듯해요.^^

* 볼로냐를 일컬어 '붉은 도시'라고도 한다. 이유는, 도시에 붉은 벽돌 건물이 많고, 이 도시가 사회주의 도시이기 때문인데, '볼로냐의 외양과 내면을 동시에 표현'한다고 볼 수 있다.

from

<일생에 한번은 이탈리아를 만나다>(최도성)

<이탈리아 소도시 여행>(백상현)