걷는것만큼은 내가 자랑할 수 있는 유일한 것이었는데 이제 내 자랑거리에도 끝이 보인다. 문패 '걷듯이 읽고, 읽듯이 걷고'를 '기어다니듯이 읽고, 읽듯이 기어다니고'로 바꿔야할지도 모르겠다. 여행도 독서도 언젠가는 끝이나겠지. 그 끝을 조금이나마 경험하게 된 사건이 있었다. 디엥 고원에서였다.

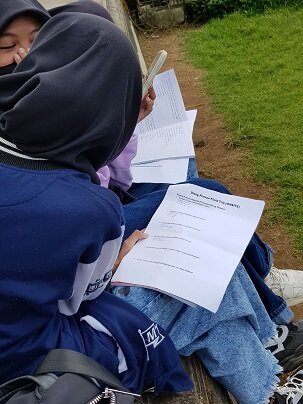

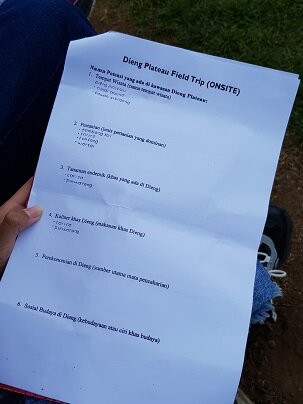

여행사 당일 투어로 왕복 7시간이 걸리는 디엥 고원. 손님이라곤 달랑 우리 내외뿐. 시속 40~70 km로 느긋하게 달릴 수밖에 없는 도로에 집중(내가 운전하는 것도 아닌데 집중하게 됨)하면서 마침내 도착한 곳은 일단 기온이 선선하고 상쾌했다. 약간 쌀쌀한 기운에 긴 소매옷을 걸쳤다. 내내 더위에 헐떡이다가 긴 소매옷을 꺼내는 기분이란...처음 도착한 곳은 아르주나 사원. 뭔가 비장한 의미가 있는 사원이지만 사실은 눈에 들어오지 않는다. 힌두교 사원이라면 인도에서 볼만큼 봤다는 오만한 마음도 있었고 굳이 알아서 뭐하나 하는 심드렁함도 있었다. 거기까지 힘들게 가서 하는 생각이 고작 이랬다. 간절한 마음 없는 관람은 눈빛마저 흐려질 수밖에. 그래서 단체로 소풍나온 학생들 손에는 A 4 학습지가 한장씩 손에 들려 있었다. 애들은 더 하니까. 나도 선생이었을 때 곧잘 써먹던 방법이어서 키득키득 웃음이 나왔다.

오래 머물 수도 없는 단출한 곳을 뒤로 하고 당도한 곳은 무슨 분화구. 펄펄 끓고 있는 유황 온천을 잠시 살펴보고 이내 높은 언덕을 오른다. 물론 자동차로. 이제는 등산이네, 하면서 차에서 내려 발랄한 기분으로 계단을 하나씩 올랐다. 채 스무 계단이나 올랐을까. 보폭이 넓은 계단을 단숨에 건너뛰는데 순간 무릎에 전해지는 강한 통증. 난생 처음 인대가 늘어난 맛을 봤다. 하기야 이 나이까지 인대 한번 고장나지 않았으니 그리 애통해할 일은 아니다. 그러나 어디까지나 아픈 건 아픈 것. 좀전의 오만과 심드렁의 댓가를 치르는가 싶었다. 신성한 곳에서는 함부로 마음을 풀어놓지말 것.

인도네시아에 거주하는 시인의 시집. 이번 여행에는 이 책 한 권만을 챙겼다. 여행지에서는 책이 잘 안 읽힌다. 분주하게 돌아다니다보면 책을 읽을 기운이 남지 않기 때문이다. 디엥 고원에서 돌아온 저녁. 아픈 무릎에 급한대로 셀카봉을 부목으로 묶어놓은 후 심란한 마음으로 누워있는데 잠시 시집을 들여다본 남편이 그런다.

" 디엥 고원엔 무릎이 없는 영혼들이 많대."

"......?"

여행 내내 품고 다닌 시집에 첫번째로 실린 시의 제목이 <디엥 고원>. 여행의 피로와 시름 사이에서 맑은 샘물 같았던 시를 옮겨보는 것도 의미있을 터.

디엥 고원

채인숙

열대에 찬 바람이 분다.

가장 단순한 기도를 바치기 위해

맨발의 여자들이 회색의 화산재를 밟으며

사라진 사원을 오른다

한 여자가 산꼭대기에 닿을 때마다

새로운 태양이 한 개씩 태어난다

무릎이 없는 영혼들이

사라진 사원 옆에서 에델바이스로 핀다

몇 생을 거쳐 기적도 없이 피어난다

땅의 뜨거움과

하늘의 차가움을 견디며

천 년을 끓어오르는 화산 속으로

여자들이 꽃을 던진다

어둠의 고원을 거니는 만삭의 바람이

여자들의 맨발을 어루만진다

똑같은 계절이 오고 또 가고

안개의 진흙이

제 몸을 돋우어 사원을 짓는다

모두가 신은 없다는데

나는 오늘도 기도가 남았다