악마처럼 검은,

지옥처럼 뜨거운,

천사처럼 순수한,

사랑처럼 달콤한.

-샤를 모리스 드 탈레랑-

계절이 흔들린다. 바람의 온기도 달라진다.

9월은 그런 시기다.

여름은 이미 숨이 꼴딱 넘어갔다. 아이스 커피도 살살 꽁무니를 뺀다.

커피하우스를 찾는 손님들의 표정도 미세하게 달라진다. 본인들은 알고 있는지 모르겠지만.

이 계절, 작정하고 붙잡지 않으면 손가락 사이로 빠져 나가는 바람이 되기 십상이다.

달라진 바람과 온도 차이에 마음 틈도 벌어진다.

바람은 그 벌어진 틈으로 들어와 쉼표를 찍는다.

가을은 그래서 마음이 쉬어야 한다. 끊임없는 변덕들 사이에서 쉬이 지치고 피로해지는 것이 이 계절이다. 그래서 커피를 마시러 오는 손님들의 표정이 달라진다.

9월이 특별한 이유, 있다.

내 어느 9월에 틈입했던 추억의 편린들 때문이기도 하지만,

9월11일도 끼어있다.

내가 발 딛고 서 있는 이 세계가 품은 기억들 때문이기도 하겠다.

내 것은 아니지만, 혹은 우리 것도 아니지만,

그럼에도 그것은 내 것이기도 하고, 우리 것이기도 하다.

그렇게 나는 커피를 준비한다. 밤9시의 커피는 9.11을 그렇게 맞이한다.

(1) 이 커피, 2001년의 그 시간을 위한 것이다.

아마도 죽을 때까지 잊지 못할, 인류의 영원한 트라우마로 남을, 2001년 9월11일.

그때 그 사건, 뒤늦게 깨달았다. 세계는 나와 상관 없는 일이 아니구나.

저 멀리, 지구 반대편에서 벌어지는 일도 내게 영향을 미칠 수 있구나.

남의 일이라고 멀뚱하게 바라볼 일만은 아니구나.

그제서야 어설프게나마 세계를 인지할 수 있었던 순간. 깨달음의 순간.

그리고서야 어설프게 알았다. 사랑!

마지막 순간, 우리가 얘기할 수 있는 것은 오로지 '사랑'밖에 없구나.

숨 쉬고 있다면, 사랑해야겠구나.

누구나 똑같다. 태어나는 순간부터 하루하루 죽어간다.

그럼에도 '살아간다'고 말하는 순간에는 사랑이 전부로다!

죽기 직전에 '사랑한다'고 말할 수밖에 없는 이유에 대한, 역시나 뒤늦은 자각.

9·11을 둘러싼 숱한 담론과 해석, 이야기가 있지만,

내가 9.11으로부터 받은 가장 큰 깨달음은 사랑이었다.

그리고 직간접으로 이를 다룬 다큐나 영화를 통해 9·11을 사유하는 편이었다.

☞ <화씨 911> <루스 체인지> <플라이트 93> <레인 오버 미> <내 이름은 칸> 등이 그것이었다.

그 가운데, 압권은 <레인 오버 미(Reign over me)>.

같은 아픔을 공유해도 서로 할퀴고 후벼파기도 하는 것이 사람살이임을 엿봤고, 누구나 상처 입고 피 흘리는 절망적인 세상에서도 서로 삼투하면서 타인의 슬픔에 접근할 수 있음을 알았다.

참고로 제목. 다시 말하자면, 직역은 '나를 지배해달라'이나, 영화를 보면 자연스레 알게 된다. '내 곁에 있어 줘'라고 의역될 수 있음을.

(2) 이 커피는 2001년 이전, 1973년의 그날을 위한 것이다.

9월11일이 품고 있는 이날의 슬픔.

세계 최초로 선거를 통한 사회주의 정권의 대통령이 된 칠레의 살바도르 아옌데가 죽은 날. 아옌데를 비롯한 사회주의자들과 인민들의 이상이 피노체트라는 개새끼 때문에 산산조각났던 그날.

당시, 아옌데가 집권한 칠레는 20세기의 '파리 코뮌'이었다.

대기업의 국유화와 농지개혁의 촉진, 분배 위주의 경제정책 등 '노동자 인민을 위한 나라'였다.

그걸 증명하듯, <살바도르 아옌데>라는 다큐 속, 한 노인은 이렇게 말한다.

"그것은 정말 위대한 유토피아를 위한 꿈이었다."

그러나 '인민들을 위한 나라'를 용납할 수 없었던 치사하고 속 좁은 미국, 농간을 부렸다. 칠레 경제의 핵이었던 구리의 국제가격을 떨어트리는 등 인플레와 생필품 부족을 유발했고, 피노체트라는 유치찌질한 하수인을 전면에 내세워 반동쿠데타를 일으켰다.

쿠데타군 앞에 포위 당한 아옌데, 피델(카스트로)이 준 소총으로 죽음을 택한다.

투항도, 망명도, 애원도 않는다.

"칠레 만세, 인민 만세, 노동자 만세"라고 외치며 장렬한 산화.

9월11일, 1973년의 9·11.

물론 비극은 그것으로 끝이 아니었다.

인민가수 빅토르 하라가 16일, 인민시인 파블로 네루다가 23일에 피노체트 하의 칠레를 거부했다. 칠레의 비극에 방점을 찍었다.

그 어느해 9월, 내가 꼭 칠레에 발 딛고 싶은 이유다.

9월의 어느날, 핏빛으로 꺾인 사회주의 혁명을 기억하며 칠레산 레드와인을 마시는 이유.

1970년 아옌데의 인민연합 대통령후보 캠페인송이었던 빅토르 하라의 '벤 세레모스(Venceremos·우린 승리하리라)'를 들으며, 파블로 네루다의 詩를 꿍얼꿍얼 읊조리면서. 아직 맛보지 못한 칠레 커피도 함께.

아마도, 메이비가 아닌 프로바블리, 살아선 경험하지 못할, 혁명의 순간을 그리면서.

앞서 언급한 <살바도르 아옌데> 외에도 이런 영화와 책이 있다.

밤9시의 커피가 구비하고 있는 친구들. :)

☞ <칠레전투:비무장 민중의 투쟁> 3부작. 인민의 희망과 좌절, 그 기록. 참으로 먹먹하다.

<산티아고에 비가 내린다>는 그 비극의 9·11을 재현한다.

<일 포스티노>(파블로 네루다) <평화 속에 살 권리>(빅토르 하라) <영혼의 집>(아옌데의 조카가 쓴 원작을 바탕으로 한 영화로 여성들의 삶을 통해 칠레의 역사를 보는)

책을 꼽자면,

[빅토르 하라]

[기억하라, 우리가 이곳에 있음을]

[파블로 네루다 자서전 : 사랑하고 노래하고 투쟁하다]

(3) 그렇다면 비극만 있었느냐? NO!

1973년 이전, 1906년의 9·11. 그러니까 100년하고도 6년 전.

20세기 들어 최초의 9·11은, 평화의 기념일이었다.

스와라지(자치)를 통해 [마을이 세계를 구한다]고 말씀해주신 간디는 이날,

남아공에서 인도 노동자 3000여명과 함께 '비폭력 불복종운동(사티아그라하)'을 펼쳤다.

변호사였던 간디, 소송사건을 맡아 남아공으로 갔다.

인도인, 황색인이라는 이유로 차별 당했다.

기차 1등석을 샀으나 3등석으로 가라는 승무원의 요구.

간디, 간지나게 버텼으나 쫓겨났다.

이유? 남아공의 그 유명한 아파르트헤이트(흑백인종분리)정책 때문이었다.

굴욕 당한 간디, 깃발을 들었다. 굴욕에 저항하기 위한 3000여명과 함께 유색인의 지문을 날인하도록 하는 법안에 반대하는 의미로 신분증을 불태웠다. 자유를 위한 것이었다.

간디의 그 유명한 비폭력 불복종운동의 시초.

이 운동, 1960년대 마틴 루터 킹의 흑인인권운동과 아파르트헤이트 철폐운동에 영향을 미쳤다.

☞ 간디의 비폭력 저항운동을 현대음악가 필립 글래스가 재현한 뉴욕 메트로폴리탄 오페라 공연실황을 담은 영화 <사티아그라하>도 있다.

한편으로 재밌는 역사.

물론 의도한 바는 아니겠으나,

차별에 저항하는 평화운동이 일어난 날(1906년)과

미국의 폭력적 패권주의를 깨우는 계기가 된 날(2001년)이 같다는 것.

4. 여기에 이젠 또 하나의 9·11이 덧붙여진다. 2012년 9월11일.

서울시 마을공동체 종합지원센터의 공식적인 개소를 알렸다.

이것은 그러니까, 9·11의 '네 가지' 의미.

밤9시의 커피는 네 가지 커피 메뉴를 준비했다.

각각이 지닌 역사와 의미를 버무리고 블렌딩하여, 맛과 향을 낸.

BGM으로는 '벤 세레모스(Venceremos·우린 승리하리라)'를 깔았다.

밤9시의 커피를 찾은 당신을 위해 준비했다.

9월11일의 메뉴 중 당신은 무엇을 고르겠는가?

그리고 그것을 통해 당신의 마음과 이야기를 듣는다. 밤9시의 커피다.

1. 레인 오버 미

2. 칠레의 눈물

3. 사티아그라하

4. 부엔 카미노(Buen camino·당신의 앞날에 행운이 가득하기를)

밤9시의 커피.

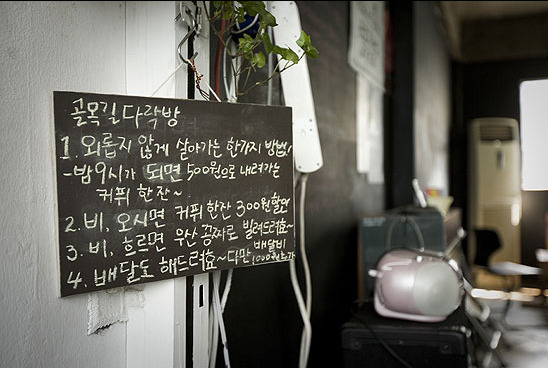

밤 9시가 넘으면 1000원으로 내려가는 커피 한 잔이 있는 곳. 그 커피 한 잔으로 생을 확인하고, 외로움을 위로받는 사람들의 이야기가 담겨 있다. 커피 한 잔에 담긴 어떤 세계의 확장과 연결도 엿본다. 커피가 있어서 다행이다. 나는 밤 9시가 되면, 낮에 만든 커피와는 또 다른 커피를 내린다. 그 커피는 오로지 당신 하나만을 위한 커피다. 그리고, 당신과 나만 아는 이야기가 있다.