-나의 새벽은 회색-

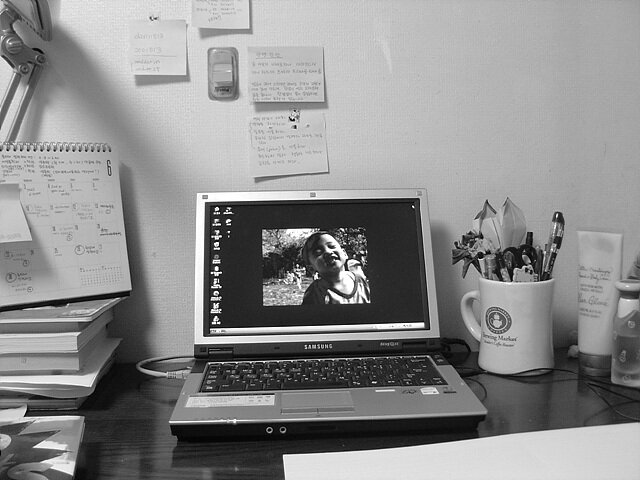

내 책상 주변이다. 그닥 정돈되어 있지 않아 보일 수 있는데 늘 저 정도 수준이다. 더 늘어놓지도 않고 더 정리되어 있지도 않은.

책상은 '썬퍼니x 가구'라는 상표의, 남편이 대학 다닐 때 쓰던 것이니 20년도 더되었다. 서랍의 손잡이는 모두 도망가서, 서랍 하나 열려면 맨 밑의 서랍 바닥을 아래서 밀어서 차례로 열어야 한다. 하지만 그런 이유로 새 책상을 살 수는 없을 것 같아 계속 쓰고 있다.

언젠가는 멋진 서재를 가질 수 있겠지 가끔 꿈 꾸어보기도 하지만, 그것이 뭐 그리 중요하랴 싶기도 하고.

-어느 날 저녁-

방에서 다른 일을 하고 있던 내가 나와서 자기랑 놀아줄 때를 기다리며 혼자 마루에서 엄마에게 보여줄 자칭 '공연'을 연습 중인 아이 모습이다. 안보고 기다리고 있기로 약속해놓고선 내 책상에서 살짝 뒤돌아 몰래 찍었다. 두개의 마리오네뜨를 가지고 뭐라고 쭝얼쭝얼, 혼자 깔깔.

해가 무척 뜨겁던 오늘 오후.

땀을 많이 흘리는 까닭에 여름 나기가 겨울보다 더 힘든 나에게는 반갑지 않은 계절임에도, 오늘의 지글거리는 태양 속을 아이 데리고 걸으며 이상하게 펄펄 살아있음이 느껴지기도 했다.

공부가 좋아서라기보다 제대로 노는 방법을 몰랐던 (그리고 지금도) 나. 여름 방학이면 시원한 학교 도서관이 혼자 노는 놀이터였다. 오전 10시 쯤 도서관 꼭대기까지 올라가고 나면 내 몸은 거의 땀 범벅이 되어 정신을 차릴 수 없을 정도가 되곤 해서 나는 그 시간을 '무아지경 타임'이라고 부르기도 했었다. 차가운 물로 샤워라도 하기 전에는 식을 것 같지 않던 그 땀들이 도서관의 시원한 에어콘 바람에 살금살금 들어가는 재미에, 서가를 누비며 더위를 잊곤 했던 그때가 오늘의 뜨거운 태양 아래서 왜 갑자기 생각이 났을까.

올 여름도 땀을 팡팡 쏟아내며, 펄펄 살아서 움직이라는, 그러고 싶다는 마음의 소리였을까.