-

-

데칼코마니 미술관 - 동서양 미술사에서 발견한 닮은꼴 명화 이야기

전준엽 지음 / 중앙books(중앙북스) / 2021년 1월

평점 :

동양 그림과 서양 그림의 앙상블이라고 할까. 아이와 미술놀이를 하며 종이에 물감을 짜고 반으로 접어 펼치면 접은 선 사이로 비슷한 모양이 펼쳐졌던 「데칼코마니」 처럼 비슷한 동서양 그림을 방구석에서 찬찬히 감상해본다. 같은 주제의 동서양 명화를 함께 짝지어 비교해보니 더욱 재미있다. 닮은 꼴의 그림을 찾아내는 시선도 신기하고, 각 회화에 대한 여러 방면의 이야기도 흥미롭다.

그전까지 예술은 묵직한 사상과 이념, 시대의 고민을 담아야 한다는 허망한 세상을 헤매고 있었다. 거기에 나는 없었다. 가치가 있다고 말하는 남의 이야기만 있을 뿐이었다. 여태 바라본 미술도 이와 다르지 않았다는 생각이 들었다. 서양 미술사에 등장하는 작가들의 작품은 우리 그림과는 차원이 다른 가치를 지녔다는 왜곡된 시각이었다.

- 프롤로그 중에서

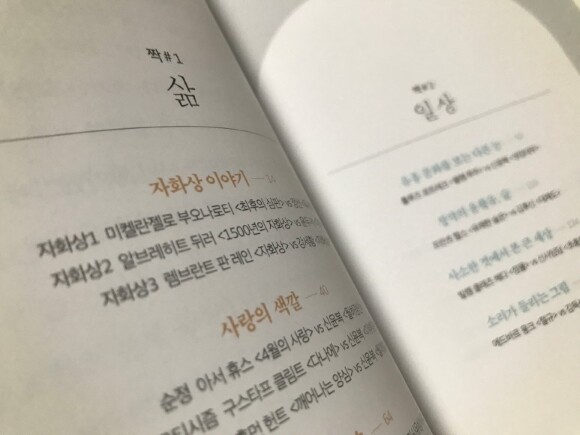

우리 작가들의 작품도 서양 미술과 비교해도 결코 밀리지 않는다는 자부심으로 엮어나간 이 책은 같은 주제의 우리 회화와 서양 회화를 작가의 주관적 시각으로 비교해둔 책이다. 일간지에 연재하던 칼럼을 바탕으로 책으로 엮어내었다. '삶', '일상', '예술', '풍경' 이라는 네 가지 큰 주제로 분류하고, 각각 4가지 정도의 작은 주제로 다시 묶은 구성이다. 수록된 작품들은 친숙한 작품들이 많았던 터라 어렵지 않게 읽어갈 수 있었다.

많은 주제들이 흥미롭지만 개인적으로 더욱 좋았던 주제들을 꺼내본다.

소리가 들리는 그림

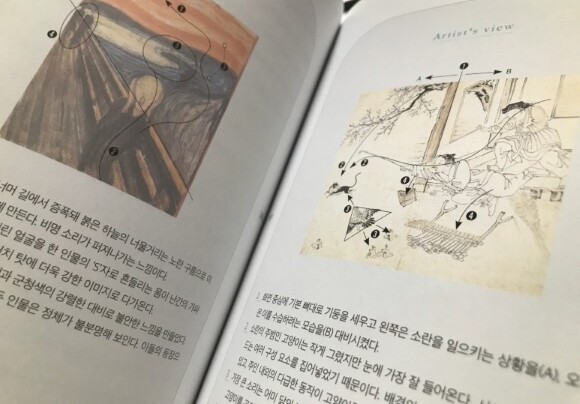

이 주제에 관해서는 메드바르 뭉크의 <절규> 와 김득신의 <파적도> 를 함께 비교하고 있다. 처음부터 두 그림을 비교하기 보다는 여러 예술에서의 '소리'를 이야기하며 읽는 이를 편안하게 한다. 케니 지의 색소폰 소리에서, 베토벤의 <전원교향곡> 에서 느껴지는 어떤 풍경을 떠올리게 하며 소리를 들을 뿐인데 이미지를 떠올리는 우리의 모습에 먼저 주목하게 한다.

음 자체는 구체적 이미지를 묘사하지 못한다. 태생 자체가 추상인 소리로 음악가들은 어떻게 구체적 이미지를 만들어낼까 음을 배열하고 조합해내는 기술로 가능해진다. 이것을 작곡이라고 하는데 구성의 진수를 보여주는 예술이다.

음악의 이러한 힘에 관심을 갖고 그림으로 변역해내려는 시도가 있었다.

- p141, 소리에서 보이는 세상

그리고 음악의 힘을 그림으로 번역해내려는 시도를 한 예술가의 한 명으로 바실리 칸딘스키를 소개한다.

아이와 함께 그림책을 읽다보면 소리가 그림이 되고, 그림에서 소리가 들리는 듯한 일러스트를 자주 만나게 된다. 또한 관련된 예술가들에 대한 이야기도 읽는다. 칸딘스키에 관한 그림책, 「소리를 그리는 마술사 칸딘스키」 나 「소리 나는 물감 상자」 같은 그림책들이 그런 책들이었다. 이번 책 속에서 비슷한 주제의 이야기를 만나니 그 기억들이 떠오르며 더욱 반가웠다. 아무래도 아예 모르는 새로운 것들보다는, 조금이나마 들어본 적이 있는 것이 더욱 가깝게 느껴지기 마련이다. 이래서 아이들의 경험에 '배경지식' 이 필요하다고 하는 모양이다. 아이나 어른이나 마찬가지다.

사실 칸딘스키의 추상 회화는 나같은 초보자들은 그림을 보고 소리를 느껴내기에는 어려움이 있다. 이론은 알지만 곧바로 소리로 다가오려면 시간이 필요한 듯 했다. 나 같은 이들을 위해 그림에서 실제 소리가 들리는 듯한 메드바르 뭉크의 <절규> 와 김득신의 <파적도> 를 보여준 것이다. 뭉크의 그림을 보면 아이와 나는 '우오오~~~' 하는 소리를 함께 낸다. 그리고 그런 식으로 생각해본 적이 없던 김득신의 그림을 다시 한번 들여다보니 이제는 고양이와 닭의 소리와 함께 돗자리 짜던 기구가 쓰러지는 '철푸덕' 소리마저 들려오는 듯 하다.

저자는 각 장의 끝에 [Artist's view] 로 본문을 주제에 맞게 다시금 정리한다. 본문에서 상상하며 읽었던 내용을 명확한 표시와 함께 다시금 보다보니 그제야 고개가 끄덕여진다.

생각의 모습

아이와 녀석의 친구들과 해설사와 함께 국립중앙박물관 투어를 한 적이 있다. 당시 교과서에서나 중요하다고 느꼈던 「금동미륵보살반가사유상」 에 대한 해설을 듣고 무지했던 스스로를 부끄러워했었다. 텍스트에서나 읽었던 유물의 의의가 실제로 가깝게 다가왔던 순간이었다.

'생각' 이라는 키워드에 아이들도 자연스럽게 오귀스트 로댕의 <생각하는 사람>을 떠올린다. 워낙 많은 창작물에서 패러디되었기에 더욱 친숙하다. 투어 이후 밤톨군의 친구들은 <반가사유상>도 떠올릴까 궁금해졌다. 슬쩍 아이에게 물어보니 '생각하는 불상!!' 이라고 대답하며 떠오른단다.

<금동미륵보살반가사유상> 이나 <생각하는 사람> 모두 인간의 생각을 주제로 한 조각 작품들로 하나는 맑은 생각을, 다른 하나는 고뇌를 담고 있다. 생각이 궁극적으로 다가서려는 지점도 인간의 구원이라는 공통점을 지닌다. 그리고 똑같이 종교적 모티브에서 출발하고 있다.

그런데 로댕의 <생각하는 사람>이 예술성 높은 조각 작품으로 대접받는 동안 <금동미륵보살반가사유상>은 불교의 유물정도로나 인식돼 왔다는 점이 안타깝다.

- p71, 예술품 '생각하는 사람' 과 유물 '금동미륵보살반가사유상'

작가의 안타까움에 동의한다. 실제로 내 경우도 그저 교과서적 유물로만 기억하고 있었으므로. 그러나 투어에서 들은 기억과 책 속에서 읽은 예술적인 의의를 더하여 기억하련다. '유려한 곡선으로 강조하는 단순미와 곡선의 리듬감을 강조하는 무릎 아래의 주름' 등. '다시 국립중앙박물관을 가서 더욱 자세히 들여다봐야지..' 라고 생각하게 되는 순간이었다.

명화를 감상하는 방법은 여러가지가 있을 것이다. 이번에는 동서양의, 정확히는 우리 미술과 서양 미술을 비교하는 이 책을 읽으며 또 한가지의 방법을 배워간다. 같은 것을 보고 다르게 표현한 이유, 예술가들의 삶, 시대, 문화적 맥락이 어떻게 그림에 담겼는지를 조금이나마 느낀다. 코로나로 멀리 나가지는 못해도 '방구석 미술관' 은 언제나 가깝게 있다.