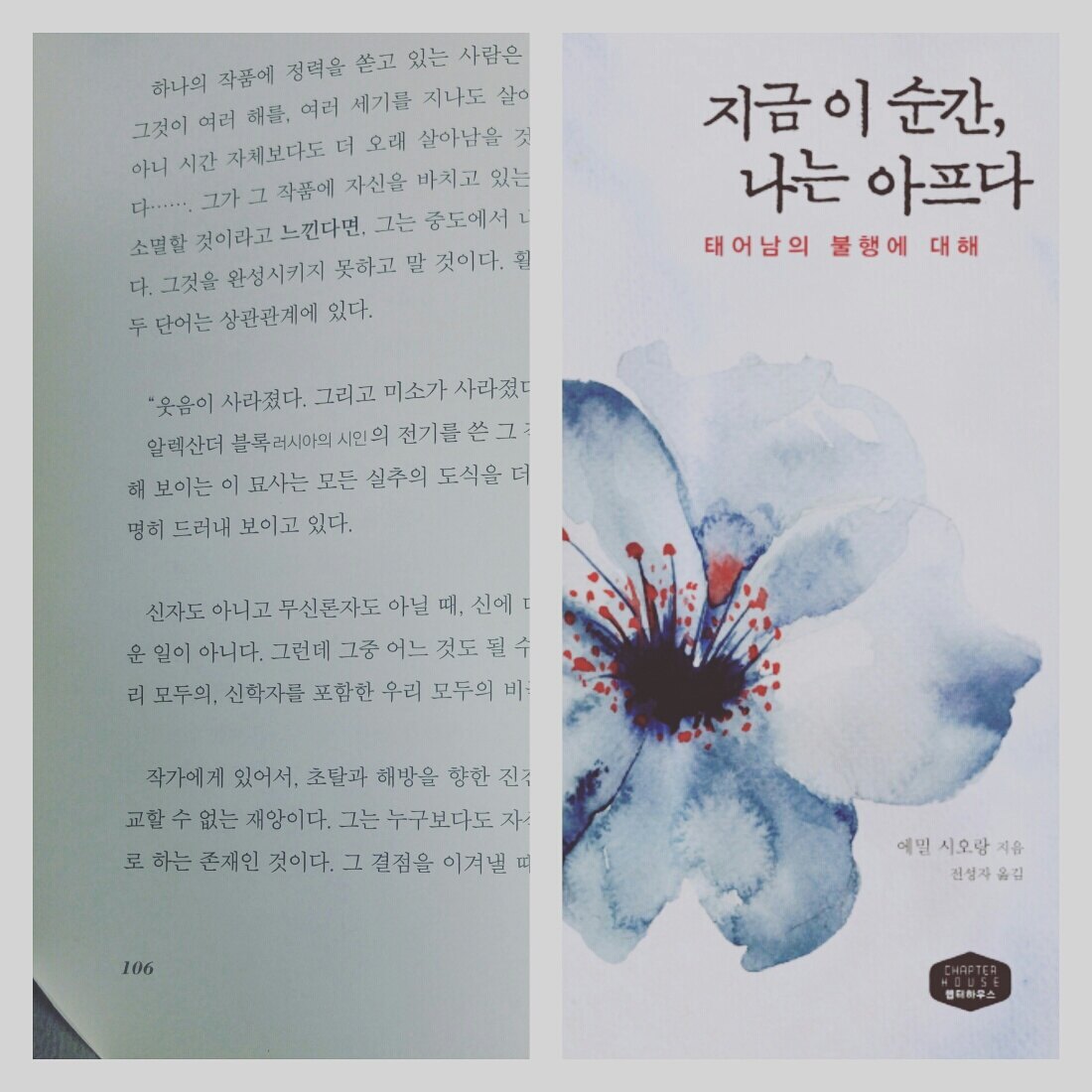

절망의 음유시인 에밀 시오랑의 책이 모조리 절판이던 시절 도서관을 이리저리 찾아 빌려 읽으며 그의 문장에 대한 내 열광은 정말 대단했다. 메모가 거의 필사가 됐던 터라 개정판이 나왔을 땐 그다지 필요 없었지만 실물 책으로 갖고 싶긴 해서 중고책으로 모았다.

중고책을 사다 보면 누군가 확신을 담아 책장을 접어둔 표시를 종종 본다.

밑줄만큼이나 눈길을 끌어 그 페이지를 유심히 본다.

누군가 도착했다 떠난 흔적,

내 책이라 하기 아직 어색한 순간.

그 접힘은 밑줄보다 풍부하며 모호하다.

그러나 어떤 문장 때문이었는지 기어이 짐작하게 되고 ‘당신은 그때 그랬군요‘ , ‘나도 어쩌면‘ , ‘그렇지만...‘ 마음으로 얘기를 건넨다.

절망을 노래하는 작가의 혼잣말, 우리의 혼잣말.

나는 조금 부끄러워하며 접힘을 조심히 편다.

내가 지금 이 글을 쓰는 것도 다르지 않다.

이 글도 당신이 목격하게 된 하나의 접힘이다.

책은 매 순간 모든 것에 대해 부끄러움을 가르쳐준다.

하나의 옷, 하나의 페이지.

책의 모든 여백은 우릴 위해 마련된 것 같지.

각각의 공간, 각각의 세계.

서로가 서로에게 전달자가 되는 시간, 이 긴 릴레이.

우리는 함께 사는 건 아니었다.

나는 아직 도착하지 않았다.

영원히 그러고 싶지 않은 건지도 모른다.