-

-

나목 ㅣ 박완서 아카이브 에디션

박완서 지음 / 세계사 / 2024년 5월

평점 :

1932년 조선 미술전에서 유화 작품으로 첫 입선 한 박수근은 4년 뒤에 소묘 작품으로 두 번째 입선을 한다.

제 15회 선전 출품작 <일하는 여인>박수근,1936

당시 심사 위원 중 한 명이였던 일본인 다나베는 박수근의 작품에 대해 이렇게 평가를 했다.

'데생 위에 엷은 색채를 칠해 놓고 인물의 특징을 잘 잡았다. 소묘 담채란 이런 것이다.'

일본인 심사 위원 다나베와 달리 한국 심사위원들은 박수근의 작품에 대해 저 마다 혹평을 날렸다.

-어설프게 서양 화풍을 따라 했는지 인물이 화면 중심에 너무 크게 자리 잡고 있어서 안정감이 부족하다.

-흑, 백 색조의 뚜렷한 대비를 시도 했지만 질감이 거칠어서 일관된 색조톤이 제대로 드러나지 않아 그리다가 멈춘 듯이 미완성 작품처럼 보인다.

-수채화도 아니고 수묵화도 아닌 어정쩡한 상태에서 급히 완성한 흔적이 보인다. 기본 데생의 기량이 부족해 보인다.

일본인 심사 위원 다나베는 한국인 심사위원들의 혹평에도 불구하고 판화와 사진의 질감을 연상 시키는 박수근의 독창적이면서 뛰어난 기법에 후한 점수를 주고 수상작으로 입선 시키지만 한국인 심사위원들은 실력이 부족하다며 사적인 자리에서 화가에게 질책을 가했다.

한국 근대 미술사의 거장들인 박수근, 이중섭, 김환기 화백들이 활동 하던 시기에 미술학도들은 궁핍하지 않은 비교적 넉넉한 가정 환경에서 성장해서 가족들의 금전적 지원을 받아서 현해탄을 건너가 일본에서 서구 미술을 공부한 유학파들이였다.

따라서 이들이 조선으로 돌아 왔을 때 일본에서 배웠던 서양 기법을 마음껏 발휘 하기 위해 일본 제국 미술 협회 지원 아래서 독립전, 자유전에 작품을 출품하며 미술 시장에 이름을 알릴 수 있었다.

일본 유학파 예술가들의 유일한 꿈은 총독부 주관의 관전에 입선 해서 세계 무대로 나가는 것으로 1930년대 일본에서 미술을 공부 한 이들은 조선인들에게 선망의 대상이였다.

유학파들과 달리 박수근은 1914년 강원도 양구에서 농업과 광산업에 종사 했던 부모의 3대 독자로 태어나 서당에서 글을 깨우쳐서 보통 학교에 입학했지만 광산업의 불황과 홍수 피해까지 입게 되면서 집안은 몰락해 버렸다.

교사들의 도움으로 초등학교를 간신히 졸업한 박수근은 미술 학교는 커녕 상급학교 진학의 꿈조차 꾸기 힘들 정도로 가난했다.

그의 재능을 안타깝게 여겼던 미술 교사의 도움으로 온갖 허드렛일을 전전하면서도 홀로 독학으로 그림을 그렸던 박수근은 18살 나이에 일본인 심사 위원의 추천으로 조선 미술전에 입선을 한다.

두 번째 역시 일본인 심사위원들의 만장 일치로 입선을 하게 되자 일본 유학을 갔다 온 화가들은 그의 다음번 출품작을 낙선 시켜 버린다.

제대로 된 화구도 없었고 외국산 제품에 귀한 색조 유화 물감은 만져 본 적도 없었던 박수근은 연필과 검은색 물감으로 절구질을 하고 맷돌을 돌리며 일하는 여인들의 모습을 그렸다.

해방 전까지 박수근이 꾸준히 미술전에 작품을 출품하는 동안 한국인 심사위원들은 '너무 평범한 소재에 단조로운 색조톤에 기술적으로나 구상적으로 논할 바가 못된다.'며 혹평을 날렸지만 일본인들은 서구적 미술사조를 따르지 않고 향토색이 짙은 독특한 구조와 화풍, 거친 질감으로 작품을 완성하는 그의 독창성이 후대에 가장 독보적인 화가가 될 것임을 예감 했다.

유학파들이 고향과 출신 나이대 별로 그룹전을 열고 서로의 작품을 구매 해주며 똘똘 뭉쳐서 작품 활동을 펼칠 때 박수근은 어디에도 속하지 못했지만 이에 굴하지 않고 꾸준히 작품을 출품했다.

값비싼 재료들로 덧칠한 유학파들 작품 속에서 박수근 작품은 도드라졌고 어김없이 일본인 심사위원들은 그의 작품에 후한 점수를 주어서 유학파들을 제쳐 버리게 만든다.

불행하게도 화가로서 기량을 막 펼쳐볼 시기에 해방을 맞이하고 6,25전쟁 발발로 피난 살이가 시작 되고 박수군이 군산 피난지 부둣가에서 가족들 생계를 위해 막노동을 할 때 유학파 예술가들은 통영과 부산, 진주 등지에서 서로의 작품 전시를 열며 부자들의 지갑을 열게 만든다.

1953년 박수근은 미8군 CID(범죄수사대) 매점(PX) 초상화부에서 화가를 구한다는 소문을 듣고 서울로 올라간다.

1953년 서울 수복 후 재개된 국전에 박수근은 두 점의 작품을 출품한다.

이마를 간신히 덮을 정도로 짧게 머리를 자른 소녀가 등에 강보에 싼 갓난 아기를 업고 있다.

누이 또는 언니의 등에 얼굴을 묻은 잠든 아기를 업은 소녀는 먹을 것을 구하러 간 아비나 어미를 기다리는지 옆 모습에서 애처로움이 느껴진다.

전쟁과 피난, 가족과 친지의 죽음을 겪으며 배고픔을 견뎌 내며 살아 남은 한국인들에게 박수근의 그림은 외면하고 싶은 슬픔이였고 잊어 버리고 싶은 과거 였다.

하지만 미군 피엑스를 통해 박수근의 작품을 꾸준하게 구매 했던 미군 상사들의 부인들은 본국으로 돌아가서도 그의 작품을 구입했고 한국에서 구하기 힘든 화구와 물감을 보내 주었다.

전쟁통에 뇌막염으로 큰 아들을 잃고 피난 살이 때 셋째 아들마저 세상을 떠난 아픔을 겪었던 박수근은 여색을 탐한 적 없이 아내와 자식들에게 다정 다감한 사람이였고 길을 가다 노상을 하는 상인들을 만나면 갖고 있는 돈을 전부 털어서 좌판에 있는 것들을 구입했다.

박수근은 여타 다른 화가들 처럼 개인 화실도 없었고 재대로 된 화구를 갖춰 놓고 그림을 그리지 못했다.

그는 일평생 툇마루에서 그림을 그리다 아이들이 학교에서 돌아 오면 함께 숙제를 봐주었고 아내가 상을 차리면 함께 먹고 나서 가족들이 각자의 방으로 돌아가면 멈췄던 그림 작업을 이어나갔다.

박수근이 살던 집이 마을 구역 계획으로 도로 공사 지역으로 지정되고 툇마루 땅 마저 잘려 나갔을 때 그는 아이들 방으로 들어가 아이들이 이불을 뒤집어 쓰고 잠든 후에야 그림을 그렸다.

박수근의 작품의 중심은 전부 평범한 우리 일상의 모습들이다.

어린 누나가 갓난 쟁이 동생을 업고 있고, 이웃 아주머니들이 냇가에서 빨래를 하고 아기를 업은 어머니가 걸음마를 하는 아이의 손을 잡고 고갯길을 걸어 가거나, 시장 좌판에서 물건을 놓고 파는 여인들까지 그의 모든 예술 속 주인공들은 모질고 고된 삶을 견뎌냈던 우리 어머니들이였다.

양말 조차 신지 않은 채 검정 고무신을 신은 여인이 힘껏 절구질을 하는 모습이 화강암처럼 단단한 삶의 의지로 표현 되었다.

1952년 새해 첫 달, 피난 살이 당시 두 아이를 잃은 박수근이 부둣가에서 받은 품삯으로 겨우 감자 한 자루를 구해 온다.

도마 위에 아무렇게나 늘어 놓은 감자 알들 사이에 기다란 칼이 놓여 있다. 피난 살이 중에 겨우 감자로 끼니를 때워야 했던 상황을 보여 준다.

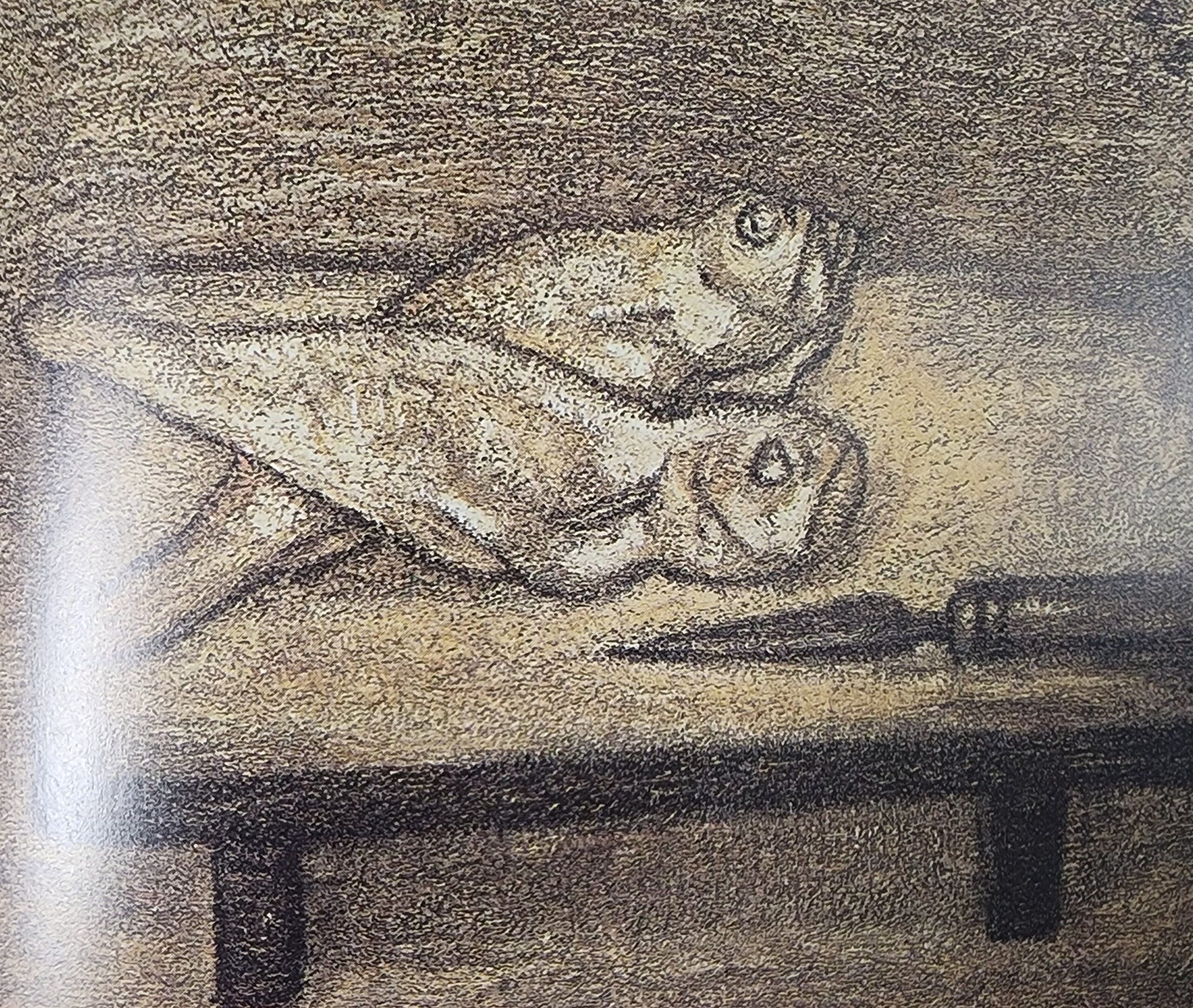

전쟁이 끝난 후 서울로 올라온 박수근은 미군 상사의 아내들이 작품을 구입해 주어서 피난 중에서 먹어 본 적이 없었던 귀한 음식을 구해 온다.

1950년대 중서부 지역 중에서 부잣집들만 먹을 수 있었던 굴비가 박수근 집의 밥상에 올라가 있다.

일제 강점기 시대에 불후한 가정 환경에서 성장기를 보냈던 박수근은 동시대 부유한 지주와 대상인 집안의 유학파 출신들보다 불평등한 위치에서 출발했다.

박수근이 예술가의 삶을 살았던 시대는 1930년대 초부터 1960년대 중반까지로 파란만장한 삶의 파고 때문에 그의 건강은 1950년대 부터 무너지기 시작했다.

간경화와 신장염이 악화 되어 백내장의 후유증을 겪었던 박수근은 예술가로 활짝 날개를 펴기 시작할 무렵에 한 쪽 눈을 실명한다.

자신의 생이 얼마 남지 않았음을 예감한 박수근은 한 쪽 눈으로 고향땅 양구에서 행상을 나가는 어미의 손을 잡고 마을에서 가장 큰 나무 옆을 지나갔던 지난 시절의 기억을 떠올리며 마지막 붓을 든다.

1960년에 완성한 <귀로> 작품은 마치 세월의 흔적으로 낡고 헤진 흑백 사진을 연상 시키며 지나간 시간의 아련한 감정의 잔흔 처럼 거친 물감의 질감이 화폭에 새겨져 있다.

49세 되던 해 백내장으로 한쪽 눈을 실명한 후에도 계속 그림을 그렸던 박수근은 51세 되던 해에 간경화로 세상을 떠났다.

박수근이 떠난 1965년. 그 해 10월 유작전이 열리고 그의 작품 앞에 어느 중년 여인이 전시된 그의 작품들을 보고 강렬한 충격을 받는다.

미치고 환장하지 않으면 견뎌낼 수 없었던 1․4 후퇴 후 텅 빈 최전방 도시 서울에서 미치지도 환장하지도 않고, 화필도 놓지 않은 지극히 예술가답지 않은 한 예술가의 삶을 증언하고 싶었다.

-박완서의 <나목> 중에서

평생 여성과 나무를 즐겨 그렸던 박수근은 생계를 위해 아이를 위해 팔을 들어 올린 여인들의 따스함과 강인한 생명력을 산이 갖고 있지 않는 나무의 곧고 강직한 모습에서 삶의 희망을 발견했다.

나목(裸木) 은 잎이 지고, 가지만 앙상하게 남은 겨울 나무를 의미한다.

나무는 가지치기를 하지 않으면 곧게 자라지 못한다. 그렇다고 수직으로 늘씬하게 쭉쭉 뻗은 나무 만이 치열한 경쟁의 자연 생태계에서 살아 남지 못한다.

굴절되고 절단된 가지, 바로 갈등과 궁핍의 상징이다.

모두가 굶주리고 모두가 어려웠던 시절에 박수근은 아이들이 쓰다 버린 몽당 연필로 올곧게 성장하지 못한 채 잎사귀 하나 없이 처절할 정도로 앙상하게 가지만 남겨진 나무들만 그렸다.

어려움 속에서도 끝내 불멸의 작품들을 만들어낸 박수근이 그러 했고 그의 작품을 활자로 완성한 박완서 작가도 봄을 기다렸다.

2026년 매서운 바람이 사방에서 불어 오고 사회 곳곳은 저마다 분열과 갈등으로 앞으로 저마다 각기 다른 목소리로 투쟁을 외치고 있다.

우리 모두 저마다의 고민과 아픔 어려움을 겪으며 힘겨운 나날을 살아 가고 있다.

겨울을 맞은 나무는 가지만 앙상하게 남았지만 곧 따스한 바람이 불고 태양의 길이가 길어지는 봄이 오면 새 잎이 돋고 새로운 꽃을 피우듯 2026년 봄을 기다린다.

내가 지난 날, 어두운 단칸방에서 본 한 밭 속의 고목, 그러나 지금의 나에겐 웬일인지 그게 고목이 아니라 나목이었다.

그것은 비슷하면서도 아주 달랐다.

김장철 소스리 바람에 떠는 나목, 이제 막 마지막 낙엽을 끝낸 김장철 나목이기에 봄은 아직 멀건만 그의 수심엔 봄에의 향기가 애닮도록 절실하다.

그러나 보채지 않고 늠름하게, 여러 가지들이 빈틈없이 완전한 조화를 이룬 채 서 있는 나목, 그 옆을 지나는 춥디 추운 김장철 여인들.

여인들의 눈앞엔 겨울이 있고, 나목에겐 아직 멀지만 봄의 믿음이 있다.

봄에의 믿음, 나목을 저리도 의연하게 함이 바로 봄에의 믿음이리라.

-박완서의 <나목> 중에서

‘강변’(1964)