더위가 한 풀 꺾이는 느낌.

물론 낮에는 여전히 덥지만 아침저녁으로 바람의 온도가 달라진다.

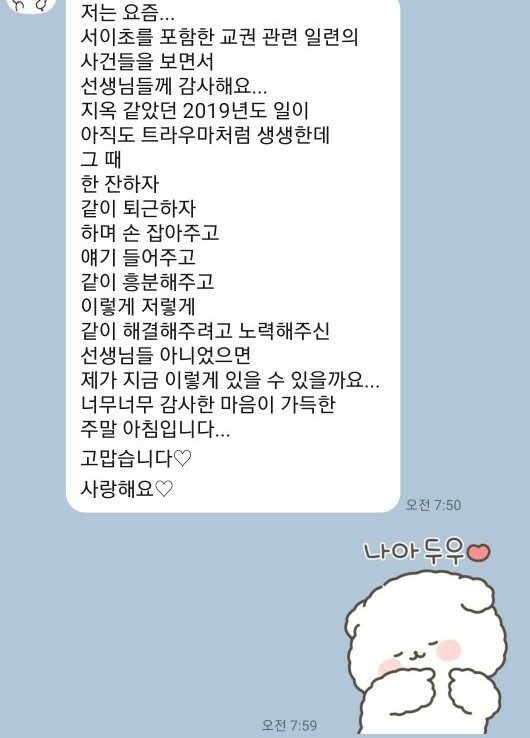

그러니 이번 주는 오랜만에 등산가자 하고 아침에 커피도 내리고 막 챙기고 있는데 카톡이 하나 왔다.

저 2019년은 내게도 지옥같은 나날들이었다.

아침에 눈을 뜨고 아 일어나서 출근해야지 하는 순간이 매일 악몽같았던......

그나마 내가 운이 좋았던건 저 때 저렇게 서로 손잡고 함께 견뎌주던 사람들이 바로 옆에 있었기 때문이다.

내 마음이 심상치 않을 때 귀신같이 알아채고, "언니 산책가자"라며 내 손을 끌어주던 손이 있었기 때문이다.

산책이래봤자 빈 운동장 몇 바퀴 도는게 다였지만 그 한순간덕분에 나는 무너지지 않을 수 있었다.

지금 우리는 모두 다른 학교로 뿔뿔이 흩어졌지만 여전히 시도 때도 없이 만난다.

우리를 뭉치게 하는건 어쩌면 전쟁같은 그 날들에서 함께 살아남았다는 전우애 비슷한걸지도 모르겠다.

서이초선생님의 안타까운 죽음 이후에도 여러 선생님들의 부고가 들려온다.

왜?

이제 겨우 아프다 힘들다 말이라도 하게 됐는데 왜라고 말할 지도 모르겠다.

하지만 오늘 대한민국의 교사로 있는 사람들은 누구도 왜냐고 묻지 않는다.

다 알기 때문이다.

대한민국 학교 사회에서 교권과 관련된 사건들을 겪어보지 않은 사람이 아무도 없고, 또 대부분의 사건들은 아무리 부당해도 "너 하나 참으면 넘어간다"라는 마법의 말로 무마된다. 문제를 분명히 하고, 사과받아야 용서도 가능한 수 많은 일들이 나 하나 참지 않은 때문이라 여겨진다.

그렇게 묵혀두었던 상처들이 서이초선생님의 죽음 이후 계속 되새겨지면서 트라우마로 무한반복 재생되고 있다.

지금 대한민국의 교사들은 집단 트라우마상태다.

나는 지금은 더 무섭다.

이렇게 많은 사람이 죽어나가는데도 이 사태에 대해서 책임지는 사람이 하나 없는 현실이 무섭다.

이렇게 많은 사람이 고통스럽다고 거리에 나와 절규하는데도 헛발질만 계속하며 말도 안되는 헛소리만 늘어놓는 정부당국을 보며 달라지지 않는 현실에 정말로 절망할까 봐 두렵다.

아침에 저 카톡을 받고 일단 바빠서 이모티콘 하나로 마음을 표현하고 등산을 갔다.

하늘도 산도 여전히 아름다웠다. 덥기는 엄청 더웠지만.....

올 가을에는 절망하지 않고싶다.