-

-

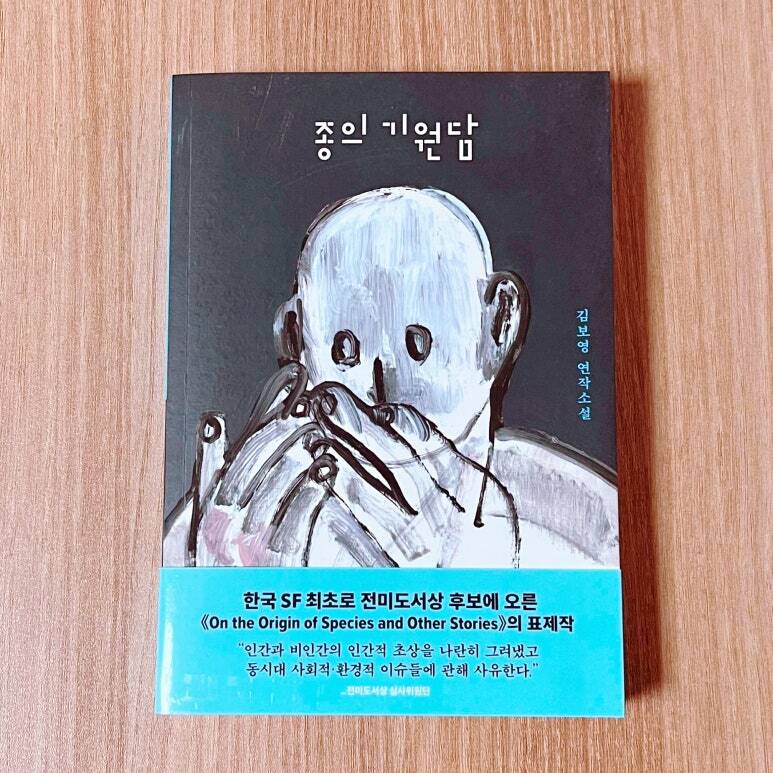

종의 기원담

김보영 지음 / 아작 / 2023년 6월

평점 :

"신은 그 자신의 모습을 본떠 우리를 만드셨다." 여기서 '신'은 누구이며 '우리'는 누구일까. 한국 SF 최초 전미도서상 후보에 오른 김보영의 연작 소설 <종의 기원담>은 신과 인간에 대한 일반적인 정의를 살짝 비틀면서 시작된다.

미국 프린스턴 대학교의 생물학과 대학원생인 케이는 동료들과 함께 총동창회 준비를 하느라 바쁘다. 케이의 동료들은 크게 세 부류로 나뉜다. 두 자리 수 모델은 둥근 원통형이고, 세 자리 수 모델은 네 개의 바퀴가 달려 있고 전신이 도금되어 있으며 신의 모습에 가장 가깝다는 평가를 받는다. 네 자리 수 모델은 이족 보행을 하고 살가죽이 부드러우며 표정이 다양해 일상 생활에 부적절하다고 일컬어진다. 이쯤 되면 짐작했을 텐데... 그렇다. 인간처럼 대학에 다니고 부류를 나누며 차별을 일삼는 이들의 정체는 사실 로봇이다.

이 소설은 로봇이 인간의 자리를 대체한 시대를 배경으로 한다. 모종의 이유로 생태계가 달라진 지구를 로봇들이 지배한다. 산소가 거의 없고 온도가 영하 100도에 가까우며 콘크리트로 뒤덮인 지구는 높은 습도와 온도에 취약한 로봇들이 살아가기에 최적의 공간이다. 로봇들은 인간처럼 행위할 뿐만 아니라 인간처럼 사고도 한다. 심지어 이들은 인간처럼 자신들의 기원을 두고 논쟁을 벌인다. 창조론을 믿는 로봇들은 자신들이 공장에서 창조된 존재로, 신(공장)에 의해 만들어진 차별은 당연하며 변화나 성장은 가능하지 않다는 믿음을 고수한다.

로봇 중에서도 열등한 존재로 취급 받는 네 자리 수 모델인 케이는 하루 빨리 논문을 완성해 학위를 받아서 삶의 다음 단계로 나아가는 것이 목표다. 그런 케이가 학부 시절에 별 뜻 없이 쓴 논문이 사장된 학문이나 다름 없던 유기생물학의 새로운 기원이라는 평가를 받으면서 케이의 삶이 변화한다.

이 소설은 총 3부로 구성되어 있으며, 각 부는 다른 시기에 쓰였다. 작가가 2000년에 집필을 시작해 2005년에 완성한 1부는 신과 인간, 로봇의 자리를 뒤바꾼 시도만으로도 기발하고 흥미롭다. 기술의 발달로 인해 인간처럼 행위하고 사고할 수 있게 된 로봇마저도 자신들의 창조 신화를 만들고 차별 이데올로기를 고수하는 대목들은 아직도 창조론을 신봉하고 차별을 일삼는 인간들을 비판 내지는 풍자한다고 느꼈다.

1부가 인류세에서 '로봇세'로 전환된 세상의 풍경을 스케치하는 내용이라면, 2부와 3부는 케이가 만들어낸 인간으로 인해 발생하는 갈등을 그린다. 대학원을 떠나 유기생물을 연구하는 칼스트롭 연구소에 들어간 케이는 연구 끝에 인간을 완성한다. 그러자 로봇의 초기 세팅에 따라 인간을 무조건적으로 경애하고 인간에게 복종하는 마음이 '작동'한다. 그렇게 인간의 지위가 높아지고 개체수가 늘어나면 로봇의 지위는 낮아지고 생존 가능성 역시 낮아진다. 이렇게 모든 것이 상충하는 로봇과 인간은 과연 평화롭게 공존할 수 있을까.

1부에서 로봇이 자신들을 창조한 신이라고 믿었던 존재는 사실상 인간이고, 2부와 3부에서 멸종된 인간을 창조하는 것은 신이 아닌 로봇이라는 점이 의미심장하다. 인간이 인간 자신의 창조물에 의해 창조된다는 점에서 지극히 인간 중심적인 사고 방식이라고 볼 수도 있지만, 인간이 만든 종말이 새로운 시작의 단서가 되고 그 시작이 또 다른 종말의 기원이 된다는 점에서 인간 또한 인간보다 더 큰 차원에 종속된 변수에 지나지 않는다는 생각도 들었다. 내용을 온전히 다 이해한 느낌이 들지 않아서 앞으로 시간 간격을 두고 여러 번 반복해 읽어야 할 것 같다.