-

-

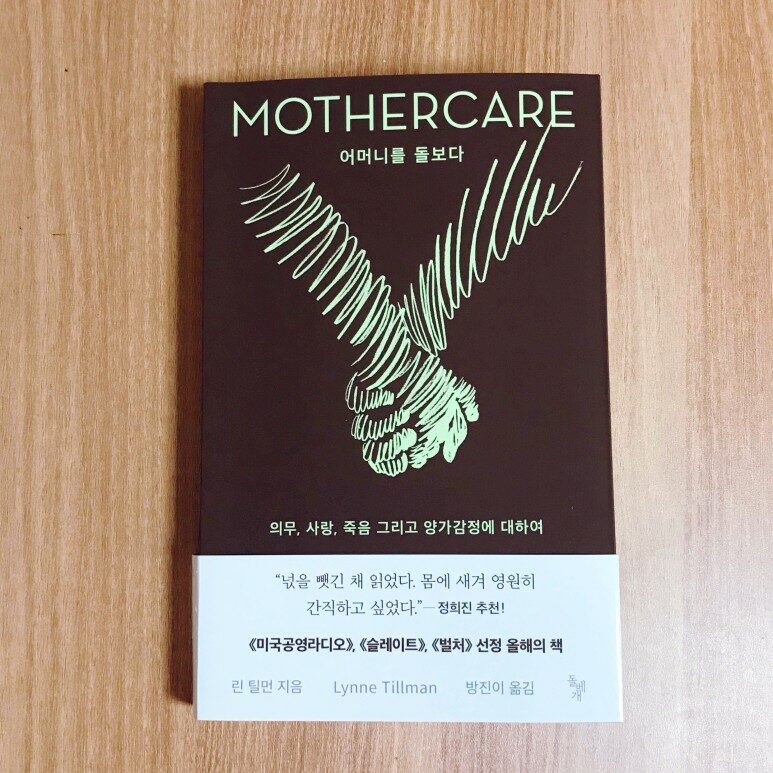

어머니를 돌보다 - 의무, 사랑, 죽음 그리고 양가감정에 대하여

린 틸먼 지음, 방진이 옮김 / 돌베개 / 2023년 10월

평점 :

돌봄의 대상이었던 시절에는 돌봄의 무게를 잘 몰랐다. 돌봄이란 한없이 다정하고 사려 깊고, 너무나 가깝고 친근해서 때로는 귀찮기도 하다는 식의 서정적인 인상을 가지고 있었는지도 모르겠다. 그러나 나이를 먹고 돌봄의 대상이 아닌 주체가 되어가면서, 이제는 돌봄이 한때는 미미했으나 점점 더 분명하게 느껴지는 오물의 냄새나 환부의 통증처럼 인식된다. (오물을) 치우든 (환부를) 치료하든 결국에는 끝장(!)을 내야 하고 그 전까지는 견뎌야만 하는 그 무엇 말이다.

미국의 소설가이자 문화비평가인 린 틸먼의 에세이 <어머니를 돌보다>는 저자가 어머니를 11년 간 돌본 이야기를 담고 있다. 저자는 세 딸 중 막내다. 아버지는 먼저 세상을 떠났고, 혼자 남은 어머니는 뉴욕에서 싱글 라이프를 즐겼다. 그러다 여든여섯 살 때 어머니가 처음으로 이상 징후를 보였다. 저자와 언니들은 처음에 알츠하이머병을 의심했다. 어머니의 단골 내과의 역시 알츠하이머병이라고 진단했다.

그런데 평소 <뉴욕타임스>의 과학 섹션 기사를 즐겨 읽고, 화제가 된 의학 서적을 열심히 읽어온 저자의 눈에는 어머니의 증상이 알츠하이머병의 증상과 다르게 느껴졌다. 그래서 다른 의사를 찾아보기 시작했다. 놀랍게도 환자는 동일한데 의사들의 진단은 각기 달랐다. 어머니의 MRI를 본 의사 네 명 중 세 명의 해석이 일치하지 않았다. 이 경험을 통해 저자는 어머니의 병을 치료하려면 의사에게 맡기지 말고 자신이 직접 나서야겠다고 생각했다.

이 책에는 이런 식으로 저자가 어머니의 병을 치료하기 위해 노력하는 과정에서 얻은 교훈과 어머니를 간병하면서 겪은 시행착오들이 자세히 나온다. 같은 돌봄이라도 아이를 돌보는 것과 노인을 돌보는 것은 다르다. 아이와 달리 노인은 성장하지 않고, 자립하게 될 가능성도 없기 때문에 육체적, 정신적, 경제적 부담이 더 크다. 미국에서 간병인으로 고용되는 계층이 주로 미국에서 태어나지 않은 유색인종 여성인 점도 지적한다.

엄마와의 관계가 좋았는지 나빴는지에 따라 자식에게 간병의 의미가 다를 수 있다는 점도 언급한다. 저자는 어머니와의 관계가 안 좋은 편이었다. 저자의 어머니는 남편을 너무나 사랑한 나머지 자신의 세 딸들을 경쟁자로 인식했다. 저자는 어머니를 간병하는 동안 자신을 좋아하지 않았고 자신도 좋아하지 않았던 어머니를 왜 자신이 돌봐야 하는지(돌보고 있는지) 이해할 수 없었다. 어머니가 돌아가신 후에는 어머니를 더 잘 돌보지 못한 것을 후회했다.

"나는 어머니를 몰랐다. 그 모든 일을 겪었음에도, 이 글을 썼음에도 나는 여전히 짐작만 할 뿐이다. 왜 어머니가 어머니 같은 사람이 되었는지 나는 모른다." (247쪽)

저자는 어머니가 세상을 떠나기 전에 이렇게 물어본 적이 있다. "인생은 고달프고 살다 보면 끔찍한 일도 일어나잖아요. 그런데도 살 만한 가치가 있다고 생각해요?" 그러자 어머니가 대답했다. "그럼. 삶에는 아름다운 것들도 있으니까." 어머니는 그 '아름다운 것들'이 무엇인지 말하지 않았고 저자 또한 물어보지 않았다. 나의 어머니라면 어떻게 답할까. 당신의 인생에서 '아름다운 것들'이 무엇이었다고 말할까. 너무 늦기 전에 물어봐야겠다.