-

-

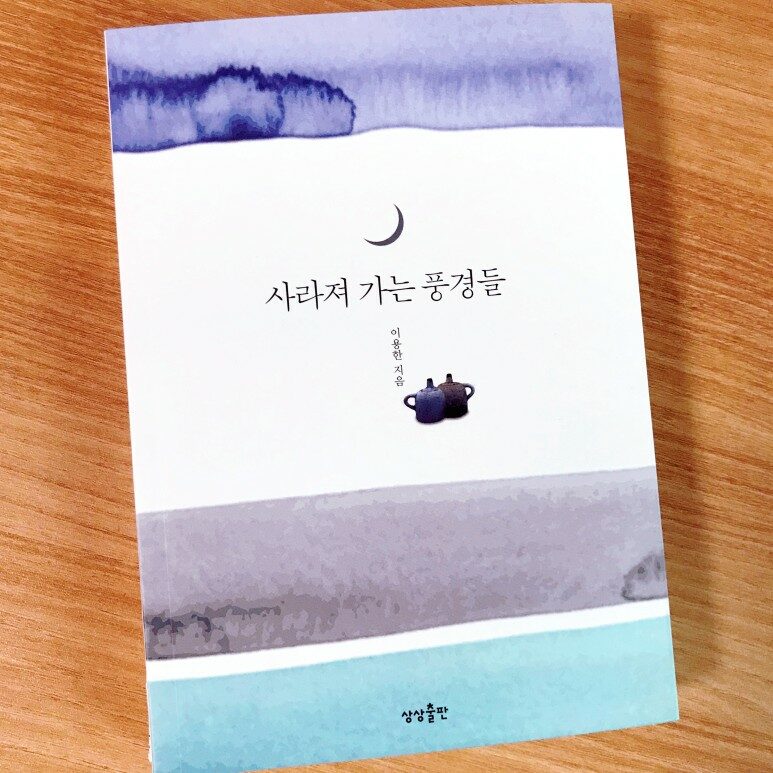

사라져 가는 풍경들

이용한 지음 / 상상출판 / 2021년 1월

평점 :

오랫동안 남아 있었으면 하는 풍경들이 누구에게나 있을 것이다. 여행자이자 작가인 이용한도 그렇다. 저자의 신작 <사라져 가는 풍경들>에는 저자가 그동안 전국을 누비며 눈에 담고 마음에 담은, 오랫동안 남기고 싶은 풍경들에 관한 이야기가 담겨 있다. 점점 그 수가 줄고 있는 옛집들을 비롯해 이제는 잘 사용하지 않는 옛 물건, 요즘 사람들은 잘 모르는 전통문화 등에 대한 이야기가 가득해 이 책을 읽는 내내 마음이 푸근하고도 아릿했다.

저자는 강원도에서 제주까지 전국 방방곡곡을 떠돌며 옛집을 찾아다닌 적이 있다. 우리 조상들은 주로 흙으로 집을 지었다. 흙은 구하기도 쉽거니와 보온성이 높고 습기를 잘 빨아들여서, 사계절이 뚜렷하고 여름에 다습한 우리나라의 기후와 잘 맞았다. 오늘날 집을 지을 때 많이 사용하는 재료는 시멘트인데, 시멘트는 완전히 굳을 때까지 보통 30~50년 정도 걸린다. 그러니 시멘트로 지은 집에서 살면 시멘트가 굳으면서 뿜는 독성 물질을 계속해서 들이마시는 게 된다.

강원도 양양 빈지골에서는 전국에 딱 한 채 남아 있는 굴피집이 있다. 굴피집은 너와집, 샛집과 더불어 옛날에 산중에서 가장 흔하게 볼 수 있었던 집의 형태다. 굴피는 상수리나무(참나무)의 껍질로, 껍질 안쪽이 여러 켜의 해면질 코르크로 되어 있어 물이 새지 않고 바람을 막아주는 효과가 있다. 굴피집보다 흔한 집의 형태는 너와집인데, 너와란 나무를 쪼개서 만든 기와를 뜻한다. 주변에서 쉽게 구할 수 있는 재료로 삶의 터전을 일군 조상들의 지혜가 놀랍다.

나 어릴 때만 해도 시골에 가면 어렵지 않게 볼 수 있었던 풍경들도 여럿 나온다. 마루 한구석에 있던 맷돌, 집집마다 있었던 장독대, 어른들이 신고 다녔던 고무신, 아랫목에서 쾨쾨한 냄새를 풍기던 메주, 지붕 아래 주렁주렁 매달려 있던 곶감 등이 그것이다. 요즘은 시골에서도 이런 것들을 보기 힘들고, 도시에서는 민속 박물관에 가지 않으면 알 수도 없다. 이런 것들이 그리운 걸 보면 나도 옛날 사람인가.