-

-

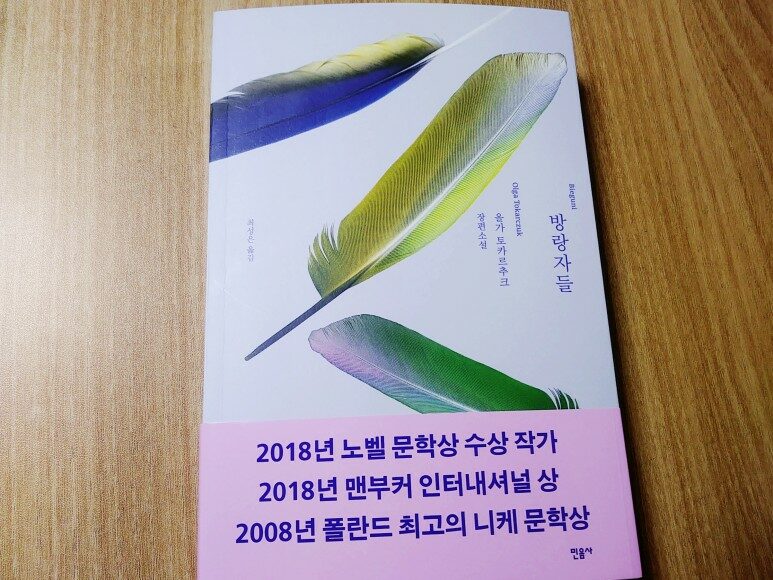

방랑자들

올가 토카르추크 지음, 최성은 옮김 / 민음사 / 2019년 10월

평점 :

절판

어릴 때는 왜 그렇게 자주 넘어졌는지 모르겠다. 어쩌다 크게 넘어져 무릎이라도 깨지면 왜 그렇게 서럽게 울었는지 모르겠다. 그렇게 한참 울고 있으면 어떤 친구는 다가와 울지 말라고 위로해주며 일으켜준 반면, 또 어떤 친구는 얼마나 다쳤는지 보자며 내 몸에 난 상처가 신기한 듯 하염없이 들여다보곤 했다. 그 때나 지금이나 피라면 질색하는 나는 일부러 상처를 들여다보는 친구의 마음을 이해하기 어려웠다. 그 친구는 자기 몸에 상처가 나도 그렇게 신기한 듯 들여다봤을까. 상처가 났을 때 아픔이나 슬픔보다 호기심을 먼저 느끼는 사람의 삶은 어떤 결을 지닐까.

"망가지고 손상되고 상처 나고 부서진 모든 것에 자꾸만 끌리는 것, 이것이 나의 증상이다." (올가 토카르추크, <방랑자들>, 32쪽)

올가 토카르추크의 <방랑자들>을 처음 읽기 시작했을 때만 해도 나는 이 책이 작가의 자전적인 이야기를 담은 산문집인 줄 알았다. 어린 시절의 어떤 날, 여행을 유난히 좋아했던 부모님, 대학에서 심리학을 전공한 이야기 등등 작가 자신의 생애가 반영된 이야기가 이어졌기 때문이다. 그러다 작가 자신이 여행을 하다가 겪은 일이나 여행 중에 만난 사람들의 이야기가 나올 때는 여행에 관한 산문집인가 하는 생각이 들었다. 작가의 여행 이야기에 몰입하려 하는 순간, 소설인지 콩트인지 분간하기 힘든 이야기가 어지럽게 들어왔고, 이러한 난입은 책을 읽는 도중에 몇 번 더 반복되었다.

혼란스러움을 무릅쓰고 이 책을 끝까지 읽을 수 있었던 이유는 '나'의 시선이 머무르는 것들이 워낙 특이하고 진귀해서다. 정착보다 방랑을 선호하는 부모에게서 태어난 '나'는 취업에 도움이 되지 않는 학위를 취득한 후 안정적인 직업을 구하지 않고 이곳저곳 떠다니며 아무 데서나 닥치는 대로 일하며 살아간다. '나'는 삶의 방식만 특이한 게 아니라 관심사도 특이하다. '나'는 사람들이 흔히 멋지고 아름답다고 말하는 대상에는 경탄하지도 않고 매력을 느끼지도 않는다. 그보다는 사람들이 이상하다고 멀리하는 것, 공포스럽다고 두려워하는 것에 호기심을 느끼고 빠져든다. '호기심의 방'이 그렇다. 미술관이나 박물관의 주 전시실에 비치되지 못한 기이하고 괴상한 것들을 모아놓은 방에서, '나'는 창작의 영감을 얻고 역사가 말하지 않는 진실을 알게 된 듯한 기분에 사로잡힌다.

"내 순례의 목적은 늘 다른 순례자다."(37쪽)라는 문장처럼 '나'의 시선은 때론 어떤 사람들에게 머무르기도 한다. 시오랑의 책을 읽는 남자, 인류의 악행을 기록하는 여자, 사라진 아내와 아이를 찾으러 다니는 남자, 죽은 아버지의 시체를 돌려달라고 간청하는 여자. 이런 사람들도 '나'의 시야에 들어오면 쉽게 잊히지 않고 사고와 반추의 대상이 된다. '나'는 어떤 것이든 "마치 예전에 한 번도 본 적 없는 것"(260쪽)인 양 새로운 눈으로 바라보고 소상히 관찰하고 기록한다. 기능을 멈춘 지 오래인 심장에 인류의 진실이 담겨 있기라도 한 듯이. 썩어 문드러진 넓적다리에 세상의 신비가 새겨져 있기라도 한 듯이.

나는 그런 '나'에게서 어린 시절 언젠가 넘어진 나보다도 내 무릎에 난 상처부터 보았던 친구의 그림자를 보았다. 다치면 아프다는 감정, 아프면 위로해야 한다는 통념에 매이지 않고 벌어진 살점부터 들여다본 냉정과 진심을 이해했다. 그렇게 어떤 순간에도 현상으로부터 눈 돌리지 않고 감지도 않는 사람만이 몸이라는 집에 안주하지 않고 영원히 방랑하며 매 순간 월경하는 영혼을 지닐 수 있다는 것도 알게 되었다.