-

-

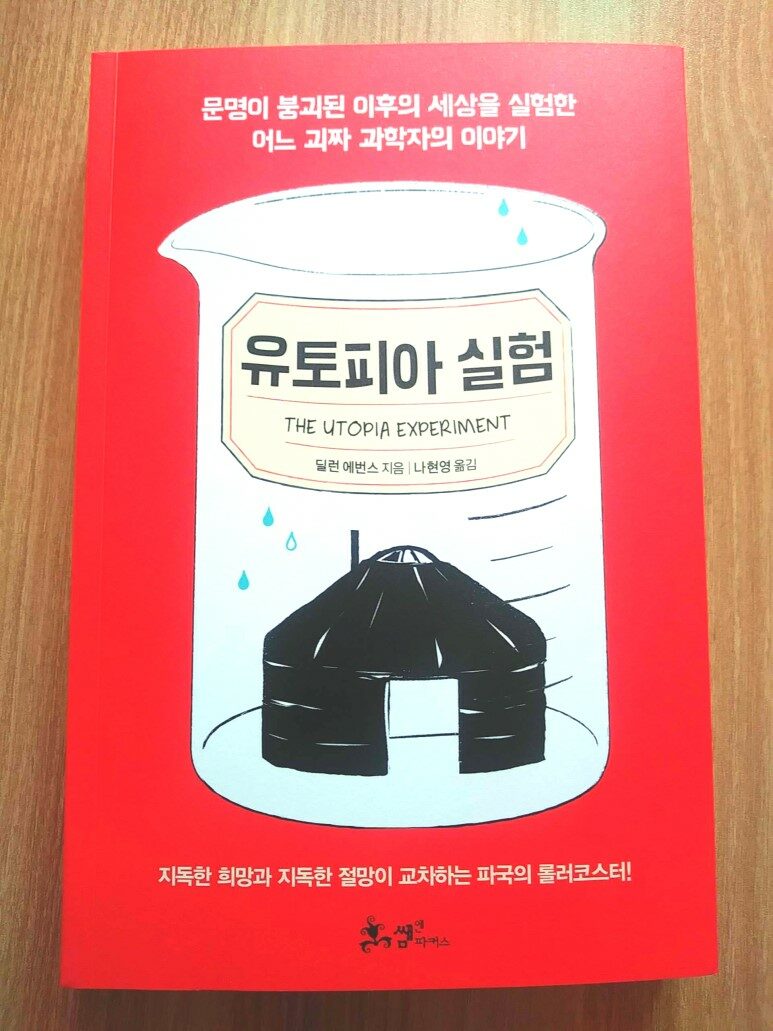

유토피아 실험 - 문명이 붕괴된 이후의 세상을 실험한 어느 괴짜 과학자의 이야기

딜런 에번스 지음, 나현영 옮김 / 쌤앤파커스 / 2019년 4월

평점 :

절판

인류 역사상 수많은 사람들이 유토피아를 꿈꿨다. 여기가 아닌 어디라도, 지금이 아닌 언제라도, 자신의 이상과 철학이 실현된 공간이 생기기를 바랐다(그리고 대부분 실패했다). <유토피아 실험>의 저자 딜런 에번스도 그중 하나다. 딜런 에번스는 1966년 영국 브리스틀에서 태어났다. 사우샘프턴 대학에서 스페인어와 언어학을 공부한 뒤 2000년 런던 경제 대학교에서 철학 박사학위를 받았다. 킹스 칼리지 런던에서 박사 후 연구원을 지낸 뒤 바스 대학에서 로봇 공학을, 웨스트 잉글랜드 대학에서 인공지능 시스템을 연구했다.

학자로서 탄탄한 경력을 쌓아가던 그가 돌연 '유토피아 실험'에 뛰어든 건 2006년의 일이다. 경제 성장의 정체와 지구 온난화의 심각화, 다가오는 에너지 위기 등을 목도하던 딜런 에번스는 만에 하나 문명이 붕괴될 때 지구상의 사람들이 어떤 운명을 맞을지 알고 싶었다. 그러기 위해선 문명이 이미 붕괴된 것처럼 행동해야 했다. 에번스는 실험을 위해 집을 내다 팔고 대학에서의 경력을 포기했다. 웹사이트에 '유토피아 실험 자원자 모집'이라는 제목의 공지를 올리고 사람들을 모았다. 의외로 많은 사람들이 - 수백 명이나 - 지원서를 보냈다. 연령은 18세에서 67세까지, 직업은 전직 영국 해병대원부터 퇴직 교사, 컴퓨터 프로그래머, 그라피티 아티스트까지 다양했다.

마침내 시작된 유토피아 실험은 처음부터 삐걱거렸다. 인류 멸망 후를 가정한 실험인 만큼 인류 문명의 산물을 사용하지 않는 것이 실험의 규칙이었다. 참가자들은 직접 농사를 짓고 동물을 도축해 먹을 것을 마련해야 했다. 화장지나 치약, 비누 같은 사소한 일상용품 또한 스스로 만들어서 써야 했다. 병이 나거나 다치면 적절한 치료를 받지 못해 엄청난 고통에 시달렸다. 참가자들은 문명이 이미 붕괴된 것처럼 살기 시작하고 나서야 문명의 소중함을 깨달았고, 자신들이 이미 익숙해진 문명으로부터 쉽게 벗어날 수 없음을 깨달았다. 결국 저자는 유토피아 실험을 끝내고 2008년 대학으로 돌아왔다.

저자의 실험을 보면서 <정글의 법칙>, <나는 자연인이다> 같은 TV 프로그램이 떠올랐다. 이런 TV 프로그램만 보아도 문명의 소중함을 쉽게 깨달을 수 있는데 직접 겪어보고 나서야 깨닫다니. 저자가 좀 한심하다는 생각도 들었다. 한편으로는 머릿속에 떠도는 생각을 행동으로 옮긴 저자가 용감하고 대단하다는 생각도 든다. 어쨌든 저자는 해봤고, 해봤기 때문에 어떤 일이 벌어지고 무엇이 문제인지 누구보다 구체적이고 생생하게 알 수 있지 않았는가. 영국의 유력 언론 중 하나인 <가디언>은 저자를 "실험복을 입은 알랭 드 보통"이라고 평했다는데 그 평이 과하지 않다.