-

-

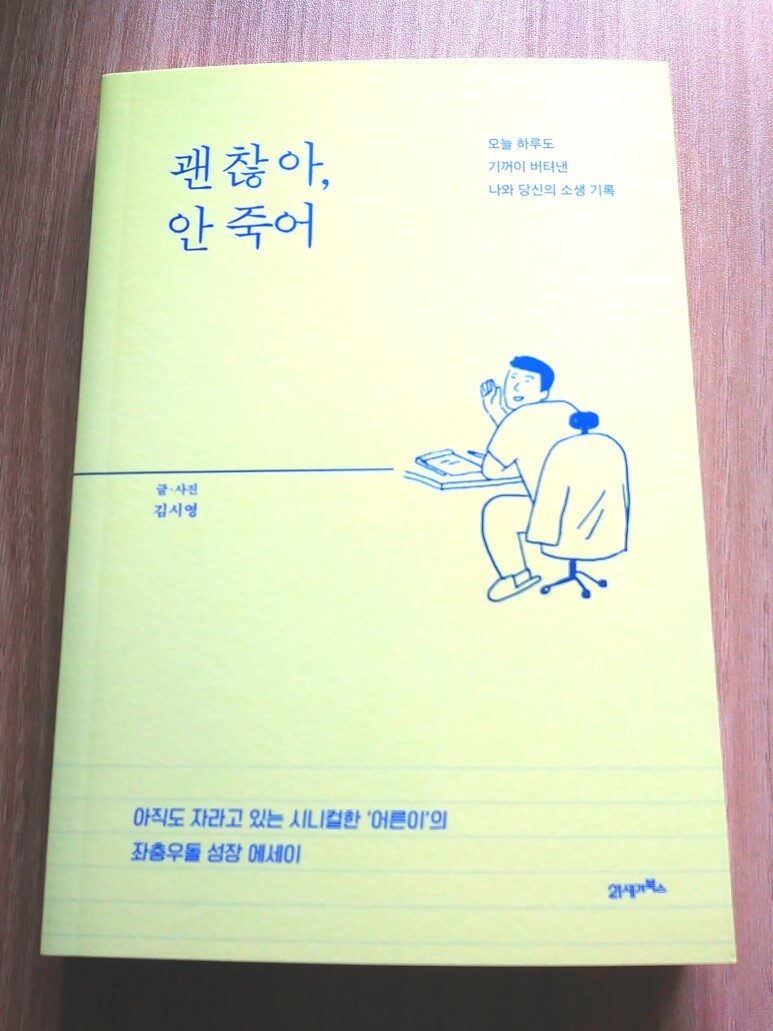

괜찮아, 안 죽어 - 오늘 하루도 기꺼이 버텨낸 나와 당신의 소생 기록

김시영 지음 / 21세기북스 / 2019년 3월

평점 :

품절

평화롭다 못해 적막할 지경인 동네 의원. 지금도 5일마다 장이 서는 시골마을 어딘가에 있는 그곳에 이 책을 쓴 마을 의사 김시영이 있다. <괜찮아, 안 죽어>는 의과대학 졸업 후 분초를 다투며 죽음과 사투하는 응급의학 전문의로 10년을 보내고, 현재는 시골 마을의 어르신들을 돌보는 개업의로 10년째 살고 있는 김시영의 산문집이다.

이 책은 저자가 한가한 동네 의원으로 지내며 마주하는 일상과 이따금 떠오르는 응급의학 전문의 시절의 기억들을 담고 있다. 전공을 결정한 20대에는 매일 반복되는 비슷한 일상이 싫었다. 그래서 루틴한 일상이 절대 반복되지 않는 응급의학을 전공으로 택했고, 덕분에 보편적인 의사 생활과는 확연히 다른 응급실에서 매일 밤낮없이 죽음과 싸우며 터프하게 일했다. 죽어가는 사람들 속에서 어쩌다 사람이 깨어나고 살아서 퇴원하면 그게 그렇게 행복할 수 없었다.

그랬던 저자가 대형 병원 응급실을 떠나 시골 의사가 된 건 돌아가신 할아버지의 유지 때문이다. 자신의 뒤를 이어 시골 의사가 되어달라는 할아버지의 부탁을 끝내 거절하지 못했고, 자신이 원해서 시작한 일이 아니라서 그런지 처음엔 저자도 시골 의사로서의 생활이 마음에 들지 않았다. 매일같이 어르신들이 병원을 찾아와 별것도 아닌 증상으로 호들갑을 떠는 것도 싫었고, 친절하게 설명을 해줘도 귀가 어두워 잘 알아듣지 못하는 것도 싫었다. 급기야 의사와 환자가 큰소리로 싸우는 일까지 벌어졌다. 직원들 입에서 "우리 이러다가 망하는 거 아닐까요?"라는 말이 나올 정도였다.

그런 저자를 바꾼 건 한 할머니이다. 어느 날 할머니 한 분이 찾아와 본인이 먹던 당뇨약을 들고 와 처방을 부탁했다. 저자는 전처럼 자신의 전문 분야가 아니니 내과 또는 가정의학과에 가보라고 했다. 그러자 할머니가 이렇게 말했다. "아이고 원장님, 사람 하나 살린다 생각하고 좀 해줘." '사람 살리는 일이 내 전공인데'라는 생각이 머리를 스쳤고, 그 후 한 달 동안 저자는 당뇨병 관련 연수 강좌를 찾아다니며 공부했다. 그렇게 환자 한 사람 한 사람이 앓고 있는 병을 공부하면서 저자는 비로소 환자들을 이해하게 되었고 소통하게 되었다.

어려서부터 줄곧 도시에서만 살아서 시골 의원의 풍경이나 일상에 대해서는 전혀 모르지만, 적어도 저자가 묘사한 시골 의원의 풍경과 일상만 보면 참 평화롭고 훈훈한 것 같다. 날이 좋으면 말려서 먹으라고 감을 가져다주고, 날이 궂으면 부친 김에 몇 개 더 부쳤다고 부침개를 가져다주는 시골 인심도 좋다. 바쁜 일상에 쫓겨 마음에 여유가 없는 분에게 추천하고 싶은 책이다.