-

-

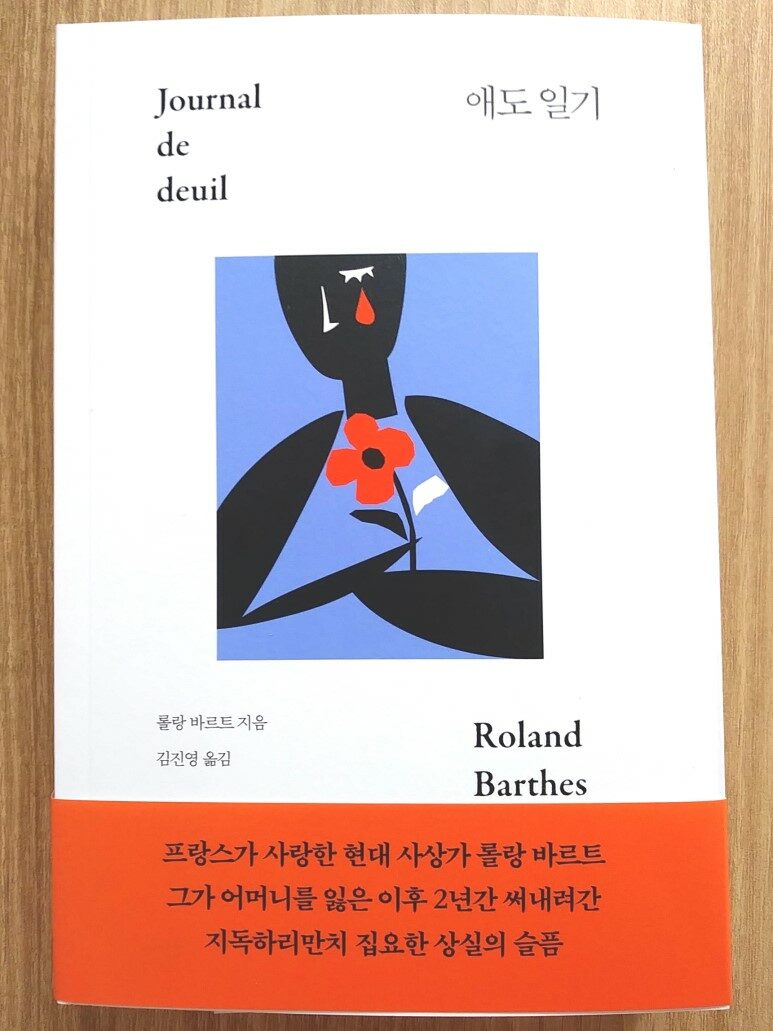

애도 일기 (리커버 에디션)

롤랑 바르트 지음, 김진영 옮김 / 걷는나무 / 2018년 11월

평점 :

세상에 슬프고 서운하지 않은 이별이 있겠냐마는, 사별만큼 슬프고 서운한 이별은 없을 것이다. 특히나 피를 나누고 살을 나눈 혈육의 죽음은 내 피와 살이 빠져나가는 듯한 고통을 남기는 법이다. 20세기 후반 가장 탁월한 프랑스의 지성으로 손꼽히는 기호학자이자 사상가이자 비평가인 롤랑 바르트에게도 그랬다. 1977년 10월 25일, 어머니 앙리에트 뱅제가 여든네 살의 나이로 세상을 떠났을 때, 바르트는 영혼이 빠져나가는 듯한 슬픔과 고통을 느꼈다.

이 책 <애도 일기>는 어머니가 돌아가신 다음 날부터 바르트가 매일 쓴 일기를 엮은 것이다. 일기는 1979년 9월 15일에 끝난다. 그 2년 사이에 바르트는 <밝은 방>을 집필했고, 프루스트와 스탕달에 관한 강연을 했고, 콜레주드 프랑스에서 다양한 주제의 세미나를 열었다. 1980년 3월 26일, 바르트는 트럭에 치이는 사고를 당해 사망했다. 바르트의 죽음은 공식적으로 사고사였지만 혹자들은 자살이라고 했다. 어머니의 죽음으로 인한 충격과 상실감을 이기지 못한 바르트가 스스로 달려오는 차 앞으로 뛰어들었다는 짐작이다.

바르트의 일기는 때로는 아주 짧고 때로는 아주 길다. 1977년 10월 26일, 어머니가 돌아가신 다음 날에 바르트가 쓴 일기는 겨우 두 줄이다. "결혼의 첫날밤 / 그러나 애도의 첫날밤인가?" 슬픔과 회한의 감정은 날이 갈수록 진해지고 깊어진다. "두 번 다시 볼 수 없구나, 두 번 다시 만날 수 없구나!"라고 탄식하기도 하고, 병상에 누운 어머니가 죽음을 기다리며 보냈을 시간들을 상상하며 괴로워하기도 하고, 자기 자신의 죽음을 생각하며 불안해하기도 하고, 많은 사람들이 여전히 자신의 곁에 있다는 사실에 안심하기도 한다.

바르트의 일기를 읽으며 만나고 싶어도 더는 만날 수 없는 사람들을 하나씩 떠올려 보았다. 여전히 죽었다는 사실이 믿기지 않는 사람들. 아무리 슬퍼해도 충분히 슬퍼하지 못한 것 같은 이름들. 지금도 생생한 그들의 음성, 얼굴 표정, 살의 온기. 어쩌면 나도 바르트처럼 애도 일기라는 걸 써야 할까. 애도 일기를 쓰면 슬픔이 덜해질까, 아니면 더해질까. 나는 내 안에 머무르고 있는 슬픔을 어서 몰아내고 싶은 걸까, 아니면 계속 끌어안고 싶은 걸까. 바르트와 마찬가지로 나도 잘 모르겠다. 그들을 다시 만나는 것 말고 내가 뭘 원하는지.