-

-

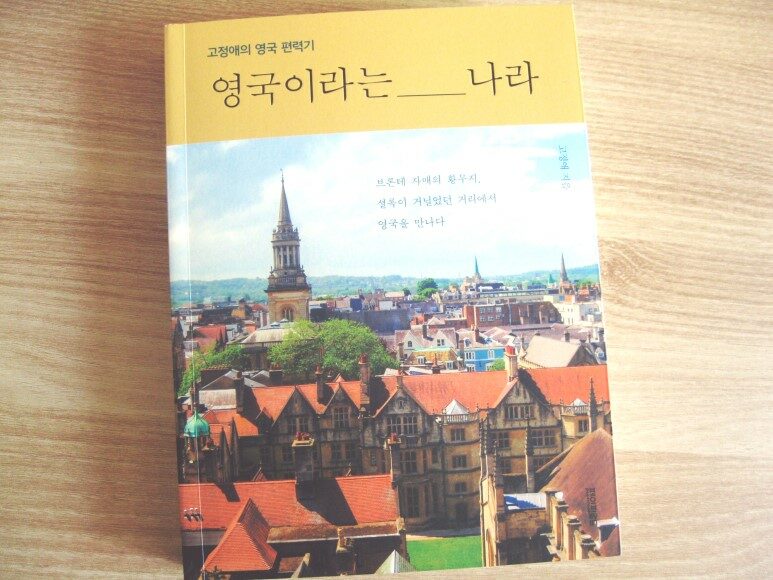

영국이라는 나라 - 고정애의 영국 편력기

고정애 지음 / 페이퍼로드 / 2017년 9월

평점 :

나에게는 고향이 없다. 태어난 곳은 서울이지만 다섯 살 때 경기도로 이사 가서 동생의 대학 진학과 함께 서울로 돌아왔다. 누군가가 고향 이야기를 꺼내면 나는 서울을 떠올려야 할지 경기도를 떠올려야 할지 모르겠다. 서울에서 어린 시절을 보낸 기억은 희미하다 못해 없다시피 하고, 경기도에서 학창 시절을 보낸 기억은 선명하지만 고향이라고 부를 만한 애정은 없다.

"영국인들은 애국심보다는 애향심이다." 중앙일보 기자 고정애가 쓴 영국 편력기 <영국이라는 나라>에서 가장 중요한 문장이다. 영국은 20세기 초까지 대영제국으로 불리며 세계 패권을 장악했고, 영국령에 속하는 식민지가 하도 많고 넓어서 '해가 지지 않는 나라'로 불리기도 했다. 그랬던 만큼 영국인들의 영국 사랑, 애국심도 대단할 줄 알았는데, 이 책의 저자에 따르면 영국인들의 애국심은 자신의 고향에 대한 애정보다 결코 크지 않다. 특히 스코틀랜드, 웨일스, 북아일랜드 등 '非 잉글랜드' 지역의 애향심은 하늘을 찌른다. 각 지방의 방언이 소멸되지 않고 아직까지 건재한 것도, 각 지방의 전통과 문화, 자연환경 등이 몇백 년 이상 그대로 보전되고 있는 것도 다 남다른 애향심 덕분이다.

영국인들은 전통을 목숨처럼 여긴다. 영국에는 여전히 신분 제도가 존재하며, 신분에 따라 출신 학교와 직업, 인맥 등이 나뉜다. 부당하고 불합리하지만 그 나름의 장점도 있다. 상층 계급은 자신들이 누리는 권리에 상응하는 의무를 진다. 전쟁이 나면 아버지 아들 할 것 없이 한 집안의 남성 모두가 참전한다. 하층 계급이 상층 계급으로 '신분 상승' 할 수 있는 기회도 열려 있다. 대표적인 예가 데이비드 베컴이다. 전통을 수호하되 변화를 기피하지 않는 문화는 영국을 정치 선진국으로 이끌었다. 알다시피 영국은 의회 민주주의의 발상지이며, 여성 참정권 운동의 시발점이자, 성소수자, 이민자, 난민, 외국인 등 사회적 약자 문제에 대해 세계 어느 나라 못지않게 많은 고민을 하고 있다.

의원들이 650명으로 우리네(300명)보다 많다곤 해도 여당 의원의 상당수가 내각에, 또 야당 의원의 상당수가 내각을 감시하는 예비내각에 참여해 일을 덜 할 리 만무한데도 보좌진 인건비 총액은 2억 원에 불과하다. (중략) 상원 의원들에겐 기본급이란 개념조차 없다. 회의를 하게 되면 그에 따른 회의 수당을 줄 뿐이다. 최대가 300파운드다. 한 상원 의원을 의회 밖에서 만나려 했더니 만남 장소까지 이동하는 택시비를 내달라고 했다. 편도 10파운드 정도였다. (245쪽)

저자가 정치부 기자인 만큼 영국 정치에 관한 설명도 자세하다. 저자는 만 3년 동안 영국에서 특파원으로 지내면서 영국 정치 현안을 취재하기도 하고 영국 정치인을 여러 번 직접 만나기도 했다. 그러면서 느낀 것은 영국의 의원은 우리네 국회의원보다 결코 덜 일하지 않는데도 누리는 혜택은 적다는 것이다. 영국의 상원 의원은 기본급을 받지 않고 회의 수당을 받는다. 전용 기사도 없고 보좌진도 적다. 우리나라 국회의원도 기본급 대신 국회 출석 여부에 따라서 수당을 주면 어떨까. 의정 활동 내역을 실적으로 환산해 시시각각 국민이 체크할 수 있게 하는 것도 괜찮겠다. 학생들은 출결 상황이 내신에 반영되고, 직장인들은 실적에 따라 연봉이 결정되는데, 국회의원은 왜 아닐까. 영국 의회 좀 본받았으면.