학창시절, 제일 소중한 것은 친구들이었다.

학교라는 곳에서 같은 목표를 가지고 여정을 함께 하는 그때의 친구들과 나는 로드무비 속 주인공이었는지도.

온갖 모험과 위기의 순간, 의리라는 것 그리고 얕은 잔꾀들과 그 나이의 순수함으로 함께 이겨냈다 믿었다. 나중엔 목표따윈 잊은체, 함께라는 것만이 남았던 로드 무비.

비록 하찮아 보이고, 괴물들도 나오지 않았으며 멋진 기념품들도 얻지 못했지만, 나름의 영웅서사시의 길을 따랐는지 모른다.

그래서 로드무비가 좋은걸까. 목표따윈 어느순간 사라져 버리고 순수한 그 여정에서 주인공들이 바라보는 밤하늘과 두 손 잡고 이겨내던 역경이, 그리고 결국 끝에서 발견하게 되는 서로의 마음들이 좋았다. 부쩍 커버려 어색해진 아이들의 모습도, 그럼에도 그 순간만큼은 영원히 간직하리라는 걸 알기에 좋았다.

그래 좋았다.

최초의 로드무비 형식을 띄는 건 길가메시라고 한다. 길가메시와 엔키두 두 남자의 여정, 그리고 혼자 남아 영생을 찾아 헤매는 길가메시. 그리고 오디세우스나 테세우스 등 그리스 신화에는 숱한 영웅들의 서사시가 길에서 이루어진다.

영웅이 아니어도 많은 이들은 길을 떠나고 길을 찾는다.

그 길은 진짜 길일수도 있고, 혹은 내 안에서 나만이 볼 수 있는 길을 찾는 여정일수도 있다.

기억에 남는 로드무비라면,

죽음 앞에, 밀려오는 파도 앞에 서 있던 그들, 노킹 온 헤븐스 도어.

아무도 성공할거라 믿지 못했던 여자들의 이야기, 델마와 루이스.

너무나 다른 두 형제, 레인맨,

늑어버린 영웅들 이야기,로건

"충분히 백인답지도 않고, 충분히 흑인답지도 않고, 충분히 남자답지도 않다면 그럼 난 뭐죠?"란 대사가 기억에 남는 그린북.

안개 속의 풍경

내 친구의 집은 어디인가.

아이다호

칠드런 오브 맨

정말 좋았던 영화들이다.

그 중에 특히 내가 좋아하는 로드무비는 아이들의 성장과 함께 하는 작품들이다.

쨍한 햇살이 앵글 가득 담기고, 아이들은 자전거를 타고 골목을 누비며 하나 둘 모여든다.

그 아이들은 주로 루저들이다.

뚱뚱한 애, 괴짜, 부모에게 학대받는 아이, 똑똑한 아이, 삐쩍 마른 아이...

일명 학교에서 절대로 인기있을 수 없는 아이들이다.

이 아이들의 결점들이 골고루 나에게 있기에 더 애정가득한 눈으로 바라봤는지도 모른다.

여름방학의 무료함을 참을 수 없는 모험심으로 가득 찬 아이들.

그런 아이들이 사건에 휘말리며 여름의 땡볕같은 시련들을 이겨내고 자라서 스스로의 가치를 믿게 되는 그런 영화들, 서로를 좀 더 신뢰하고 자신을 더 이상 미워하지 않게 되는 영화다.

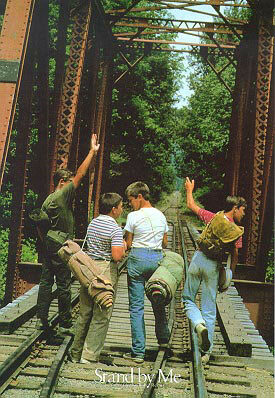

스티븐 킹의 시체를 토대로 만들어진 영화 <스탠 바이 미>

조커의 호아킨 피닉스의 형인 리버 피닉스를 만날 수 있어 더 반가운 영화다. 14살 가난하고 조금은 찌질한 아이들이 시체를 찾는 모험을 통해 성장하는 로드무비다.

<그것> 또한 주류가 아닌, 그리고 제각기 상처를 가진 아이들이 모인 루저클럽이 등장한다.

소심하며 트라우마를 가졌고, 학대를 받기도 하지만, 각자의 방식으로 맞서 싸우며 성장한다.

<기묘한 이야기> 또한 그런 의미에선 아주 길고 긴 로드무비, 그 길에서 뒤집힌 세상과 맞서싸우며 아이들은 자란다. 성장하면서 만나게 되는 숱한 부조리들과 두려움들이 괴물들의 모습을 뒤집어쓰고 나타나면, 아이들은 영웅처럼 괴물을 물리치고 자란다.

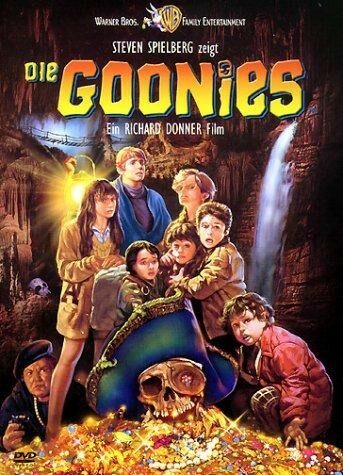

가장 어릴 때 봤던 <구니스> 또한 가난한 동네 아이들이 보물선을 찾으면서 위기를 이겨내는 영화다.

<아이다호> 같은 하늘아래 두 개의 태양은 있을 수 없다지만, 이 영화에선 리버 피닉스와 키아누 리브스 두 개의 태양이 동시에 떠올라 눈이 부시다. 기면증을 앓는 남창 마이크와 그의 친구이자 시장의 아들인 스코트의 이야기다. 스코트는 떠나고, 마이크에겐 이제 길, 끝도 없을 것 같은 혼자만의 길만이 남았다.

<링컨 하이웨이>를 읽으며 로드무비들이 떠올랐다. 아이들이 성장하고 자라는 로드 무비.

목적은 돈을 버는 것, 그러나 각자 생각하는 방법은 달랐다.

그렇지만 어느 순간 목적은 사라지고, 결국 그 길로의 과정만이 남는다.

목적은 중요하지 않다. 그들이 가는 길에서 겪는 일들은 그들에게 매번 선택과 그 선택의 결과를 묻는다.

여기 소년원에서 아버지의 죽음으로 조금 일찍 출소한 에밋 왓슨이 있다.

매번 잘못된 선택으로 실패만 한 아버지, 그리고 그런 아버지를 닮지 않으려 했으나 순간의 실수로 살인마가 되어 소년원에서 복역하고 나온 에밋, 그에겐 너무나 사랑하는 소중한 동생 빌 리가 있다. 그리고 빌리에겐 엄마가 집을 나갈 때 남긴 8장의 엽서가 있다.

그 나이 소년의 순수함으로 엽서를 따라 가면 엄마를 찾을거라 빌리는 믿는다.

아버지의 파산, 살인이란 범죄로 인해 죗값을 치뤘지만 더 이상 이 동네에서 살기는 힘든 에밋은 동생 빌리와 동네를 떠나게 된다.

그런 그들에게 따라붙은 소년원을 탈출한 동기들 울리와 더치스가 있다.

울리는 부잣집 아들이며, 더치는 사기꾼 아버지에게 학대받다가 버려지고 아버지에 의해 누명을 쓰기까지 했다.

울리의 별장에 있다는 돈을 꺼내서 나누기로 한 더치스, 그런 그들이 부담스러운 에밋.

나이에 맞지 않게 똑똑한 빌리. 이들이 떠나는 모험이야기다.

어린 빌 리가 매번 꺼내드는 영웅들의 이야기는 이 책에 대한 기본틀을 말해주는 힌트다.

평범하지만 그들은 영웅이기도 하다.

엄마를 찾겠다 나선 빌리도 영웅이다. 빌리를 구해준 떠돌이 퇴역군인도, 빌리에게 샌드위치를 건네준 노부인도, 용서란 미덕을 넘치도록 가진 울리의 누나, 옛날 방식으로 설탕절임을 만드는 샐리....그리고 도움의 손길을 내미는 모든 이들이 영웅이다.

그들만의 서사와 모험으로 길을 나서며,인생을 살아내며 선의를 베푸는 이들이 바로 영웅이다. 그 속에서 가장 영리한 선택을 하는 건, 가장 어린 빌리이다.

받을 것과 돌려 줄 것, 그러나 삶은 그렇게 딱 맞아떨어지지 않는다.

더치스는 그 계산을 제대로 하지 못했고, 결국 본인이 행한 일들에 대한 댓가를 치른다.

죄없이 갇힌 유일한 죄수 더치스, 가장 억울했을 더치스의 범죄행각들.

특이한 생각과 행동들, 약에 의존하는 연약한 울리는 어린 시절, 기숙사 뺑뺑이가 아닌 사랑의 보살핌을 받았다면 어땠을까. 세상과 그의 주파수는 늘 맞지 않았다.

밀려오는 분노앞에 열을 셀 것을 부탁하는 동생 빌리, 그런 빌리덕에 어떤 일에든 열을 셀 줄 알게 된 에밋만이 몫을 챙겨 떠난다.

나이가 들면 뭔가 계속 같은 길을 가는 느낌이다. 너무 굽은 길도 갑자기 뚝 떨어질 듯한 가파른 길도 없다. 그래서 절벽에서 떨어지는 꿈을 어른이 되면 더 이상 꾸지 않게 되는걸까.(나만 그런가...)

그래서일까. 자라나는 아이들의 삶은 보는 재미가 있다. 언제든 변할 준비가 되어 있고, 기꺼이 좌표선상에서 뛰쳐 나갈 준비가 되어 있는 아이들.

그 여름의 끝에 볼이 빨갛게 익은 아이들이 있다. 그 여름의 열기마저 아이들에겐 모험이고 삶이다. 새로운 풀이와 색다른 정답을 내놓고 다른 방식으로 걷는 아이들의 길, 그 길에서의 경험이 눈이 반짝이는 아이로 자라게 한다. 그 길이 어디든 어떤 형태로든 아이들은 모험을 떠난다. 그리고 자라서 돌아온다.

그 길은 링컨 하이웨이에도, 누군가가 펼쳐 든 책에도, 심부름을 가는 아이의 골목에도 있다.

(스콧님 리뷰 읽고 찜한 책, 페이지는 두껍지만 술술 넘어가는 책이다. )