-

-

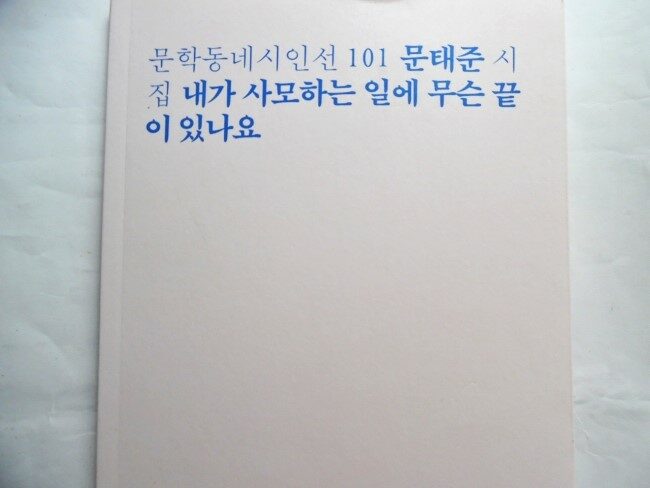

내가 사모하는 일에 무슨 끝이 있나요 ㅣ 문학동네 시인선 101

문태준 지음 / 문학동네 / 2018년 2월

평점 :

맑은 날들의 연속이다. 하늘은 마치 누군가 물감을 덧칠이라도 한 듯 푸른빛을 더해가고 있고 하루가 다르게 위를 향해 높이높이 뻗어 나가는 중이다. 파란 하늘과 반짝이는 햇살. 덕분에 오후는 맑고, 밝고, 선명하다. 이러한 날씨는 왠지 모르게 어딘가로 떠나고 싶다는 생각을 하게 만든다. 그러나 이러한 마음과 달리 저마다 처한 상황이나 여건 때문에 어딘가로 훌쩍 떠나기 쉽지 않음을 잘 알고 있다. 차선책으로 가까운 공원이나 동네의 작은 산이라도 둘러보면 좋겠지만 그 또한 여의치 못한 사람도 있을 것이다. 만약 이와 같다면, 그 계절을 담아낸 시 한 편 읽는 것도 하나의 방법이라고 넌지시 추천해본다. 개인적으로는 나름 괜찮았다. 아니, 괜찮다를 넘어서서 제법, 의외로 좋았다. 문태준 시인의 시를 읽고 있으면 어쩐지 투명한 문을 통과해 그곳에 가닿는 것만 같은 느낌이었던 것이다.

귀뚜라미 소리가 노란 산국 담겼던 빈 바구니에 밤새 가득합니다

내일 낮엔 더 짙어진 산국을 따 담겠습니다

(「가을날」 전문)

생명이 돋아나는 봄을 지나 미풍이 불어오는 초여름, 가을의 낙엽과 겨울의 시린 날씨까지. 이 시집의 시들은 마치 계절이 만들어낸 발자국을 한 걸음, 한 걸음 따라 걷는 듯한 기분을 선사한다. 무엇보다 ‘언덕, 호수, 잔물결, 새벽하늘, 초승달, 별, 시골에서 막 딴 모과’와 같이 자연을 담아낸 시어들은 마음을 편안하게 해준다. 그렇게 시를 읽는 동안에는 부산스러움과 소음에서 벗어나 고요함과 초연함 속에 머무를 수 있었다. 우리가 할 일은 그저 온몸에 힘을 빼고 시를 음미하는 것이다.

마른 풀잎의

엷은 그림자를

보았다

간소한 선(線)

유리컵에

조르르

물 따르는 소리

일상적인 조용한

숨소리와

석양빛

가늘어져 살짝 뾰족한

그 끝

그 입가

(「어떤 모사」 부분)

페이지 너머로 잔잔함 가운데 물 따르는 소리가 실제로 들려오는 듯하다. 소리의 표현은 ‘바닷가의 파도 소리, 귀뚜라미 소리, 어릴 적 외할머니의 시 외는 소리, 가을비 낙숫물 소리, 나뭇가지 위에서 지저귀는 새와 낙엽을 비질하는 소리’처럼 다른 시에서도 다양하게 찾아볼 수 있었는데, 이처럼 시인은 시각적인 묘사 외에도 청각적인 부분을 잘 포착해 각 작품을 좀 더 감각적으로 살려내고 있었다. 여기에 시인의 감성까지 더해지니 시의 분위기는 훨씬 풍성해진다. 그리고 이 모든 것은 하나의 아름다운 바퀴가 되어 굴러가고 순환되고 있음을 문태준 시인은 말한다. 정말 그랬으면 좋겠다. 해와 달이 그러하고 자연이 그러하듯, 이 시를 읽는 모두의 마음에도 아름다운 바퀴가 잘 굴러가기를 소망해본다.

아름다운 바퀴가 영원히 굴러가는 것을 보았네

꽃, 돌, 물, 산은 아름다운 바퀴라네

이 마음은 아름다운 바퀴라네

해와 달은 내 님의 하늘을 굴러가네

(「일륜월륜(日輪月輪) - 전혁림의 그림에 부쳐」 부분)