[헌 책이 내게 말을 걸어 왔다]를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

[헌 책이 내게 말을 걸어 왔다]를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

-

-

헌책이 내게 말을 걸어왔다 - 어느 책방에 머물러 있던 청춘의 글씨들

윤성근 엮음 / 큐리어스(Qrious) / 2013년 7월

평점 :

절판

한동안은 헌책만 사러 돌아다녔던 적이 있었다. 동대문역 주변에 헌책방이 많았기 때문에 학교 수업이 없는 대학생 시절에는 차비를 아끼며 걸어가 차비로 책을 사오기도 했다. 간혹 마음에 맞는 선배를 만나면 함께 걸으며 많은 얘기들을 하고 선배가 골라줬던 책을 읽고 며칠 후 진지한 얘기로 소주가 눈물이 되어 울었던 진지한 젊은 날도 있었다. 그때 가장 많이 읽었던 책들은 사회과학서적들이었다. 한때 감옥에 들어갔다 온 선배가 추천해준 책들이 전부 그런 책들이었고 나는 한참을 그 불구덩이 속에 갇혀 살았었다. 단골이 된 헌책방 주인과 밥도 먹는 사이가 됐었던 사당동의 어느 서점은 이제 찾아가지 않게 되었지만 아마도 그곳에는 습한 향기 가득한 책들이 더 이상 있지 않을 것 같다.

[이상한 나라의 헌책방]으로 유명한 저자 윤성근의 [헌책이 내게 말을 걸어왔다]는 그가 운영하고 있는 헌책방에서 그게 말을 걸어 온 책들을 엮어 놓은 책 에세이다. 그의 처음의 책 [이상한 나라의 헌책방]을 읽지 못해 그가 왜 젊은 나이에 헌책방을 운영을 하고 있는지 알수 없지만 그가 분명 이상한 헌책방의 주인인 것은 맞는 것 같다. 헌책방에 가면 가방 많이 보이는 책들은 대부분 문제집과 교과서였다. 그리고 전공 서적 관련한 책들도 많이 보이고 고등학교때 많이 읽었던 로맨스 소설도 많이 보였는데 그의 헌책방에는 이런 책은 존재하지 않는다고 한다. 오로지 그가 읽어 보고 좋은 책, 그가 읽는 책들만 판다고 하니 이런 장인정신이 올바른 주인장이 어디 있을까. 먹어 보고 내가 맛있어야 판다는 식당 주인이라던가, 내가 입어보니 너무 편하고 좋아서 만들기 시작해서 판다는 옷 가게 주인들은 많이 보았는데 읽어보고 좋은 책만 판다니.

저자에 대한 정보는 몇 년 전 헌책을 찾다가 알게 된 그의 헌책방 소개 글을 읽어 본 것이 전부였는데 그의 이번 에세이를 읽으면서 저자의 해박한 지식에 사실 좀 놀랐다. 물론 책을 내기 위해 그도 많은 자료 조사도 했을 것이지만 그가 기억하는 80~90년대의 대학 서점가의 분위기를 듣고 있노라면 그 시절의 어린 모습이 떠오른다. 무작정 뭔가를 열심히 해야만 했었던 그 시절에 내가 읽었던 책들을 떠올리며 향수에 젖어 버렸다.

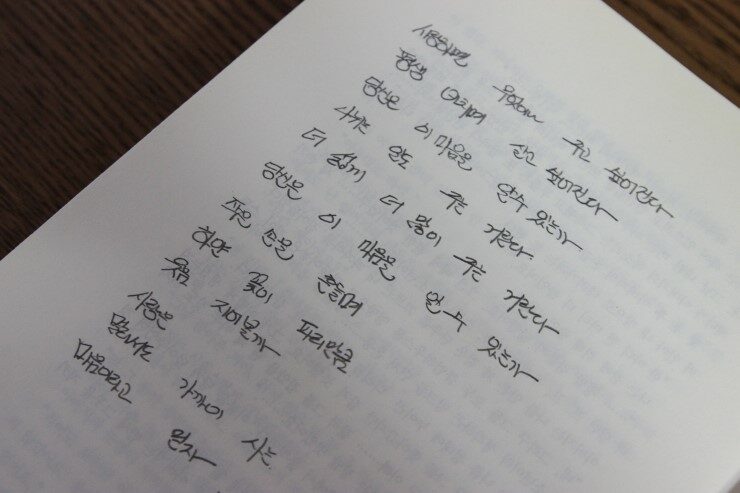

헌책방을 하는 저자이기 때문에 하루 종일 헌책과 생활을 할 것이다. 그가 누군가에게서 받은 책들은 많은 사연을 가지고 있다. 때로는 너무 깨끗한 요조숙녀 같은 모습으로 있는 책들이 있겠지만 대부분의 그가 누군가에 권하는 책들은 분명 손때 가득한 추억이 많이 있는 책들인 것 같다. 그런 책들은 간혹 책을 처음 구입한 이들이 적어 두었던 사연과 일기들이 있다. 나의 대학시절에는 대부분 동기들은 생일이라고 하면 선물을 못산 이들이나 많이 친하지 않던 친구들도 문학과지성사의 시집을 선물해주곤 했다. 그때 시집의 가격은 삼천원대였으니 학교 식당 점심값과 바꾼 선물인 샘이었다. 그때 시집의 표지에는 항상 짧은 자신만의 시를 써서 주었다. 그런 풍습 때문에 가끔은 일부러 시집을 몇 권 들고 다닐 때도 있었다. 그 시절의 우리는, 점심 한 끼 안 먹고 바꾼 그 시집이 참 행복했었다. 그런데 요즘은 그런 낭만이 없다. 서점에서 표지를 보고, 혹은 먼지 가득한 윗부분을 훅 불며 골라드는 책들도 구경을 할 수가 없고. 이런 낭만을 아는 나조차도 손쉽게 구입할 수 인터넷 서점을 이용하고 있으니.

“물질과 의식과의 관계는 어느 것이 일차적이냐는 것이지 어느 것이 더 중요하고 주된 것이냐가 아니다. _ 변증법적 유물론/ 빅토르 아파나셰프/ 백두/ 1988” P64

"나는 지금 나의 청춘을 매장하고 합장(合掌)하여 향(香)을 피우고 싶듯 경건한 마음을 지닌다. _ 사랑과 인식의 출발 / 쿠리다 하쿠조/ 창원사 / 1963“ P65

책을 읽은 사람의 고민과 마음의 모습을 느낄 수 있었던 이 내용이 적힌 책들도 꽤 어려운 인문과학서적이다. 문득 이 글을 적은 사람을 만나고 싶어진다. 오래전에 읽은 [밑줄 긋는 남자]라는 소설이 생각이 난다. 우연치 않게 읽게 된 책속에 적힌 문장 때문에 그 사람을 만나고 싶어 하는 그런 내용은 어쩌면 이런 멋진 문장의 끌림 때문에 호기심이 발동한 것이 아닐까.

요즘도 나는 중고서점에서 중고 책을 구입한다. 그럴 때마다 가끔 섬뜩하게 느껴지는 문장을 발견하고 만다. 책의 저자가 분명 아끼는 후배, 선배, 지인에게 줬을 싸인 본이 있고 편지까지 써준 속지가 그대로 중고서점으로 돌아 온 것을 발견할 때다. 분명 그 책이 필요하지 않기 때문에 중고서점으로 넘어 왔을 테지만 책 속의 내용은 읽기라도 한 것인지 마음 애절한 내용의 어떤 소설가의 편지를 읽고 차마 그 책을 사올 수가 없었던 책도 있었다. 그들은 왜 그런 추억을 떠나보냈을까.

[헌책이 내게 말을 걸어왔다]를 읽는 동안 한동안 나의 서재를 뒤지며 놀 수 있었다. 내게 선물을 했던 그 책들의 표지들을 살피며 몇 번씩 읽고 선물을 주고 이제는 연락이 끊긴 그들을 떠올려봤다. 우리는 그때 왜 그토록 시집을 사랑하고, 책을 소중하게 간직하며 있었는지. 그들은 내가 밤새 쓴 편지를 동봉한 시집을 잘 간직하고 있을지 궁금하기만 하다.

한겨레 출판사에서 1992년 초판에 나온 [앵무새 죽이기]라는 책을 1994년에 헌책방에서 샀었다. 그런데 이 책은 어떤 남자가 여자에게 주는 러브레터로 가득한 글이 적혀 있었다. 이것 때문에 오해한 남자친구가 인기 많은 여자와 사귄다고 고생하며 한동안 잘해줬었던 에피소드가 있었다. 그 시절, 이 책을 받으신 그 여자 분은 어떤 기분이었을까.