-

-

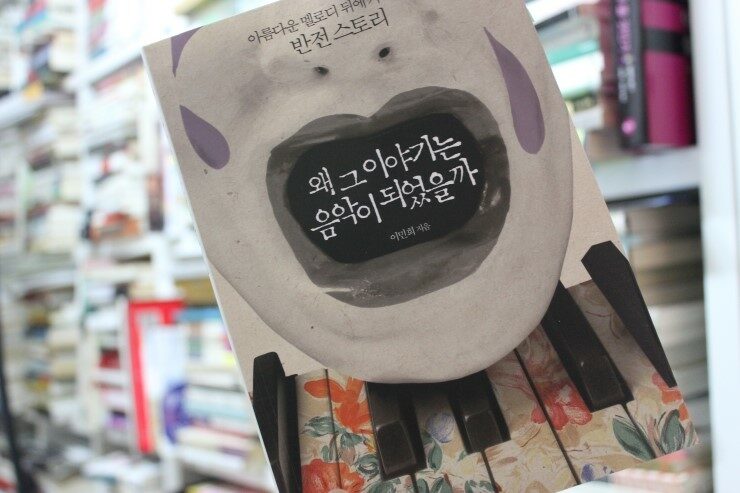

왜 그 이야기는 음악이 되었을까 - 아름다운 멜로디 뒤에 가리어진 반전 스토리

이민희 지음 / 팜파스 / 2013년 1월

평점 :

간혹 추억과 맞물리는 노래를 만날 때는 멍해질 때가 있다. 항상 그때의 그 음악들은 추억과 함께 했고 기억으로 남아 지워지지 않았었다. 지금 흐르는 노래들도 시간이 지나면 누군가와 함께한 그 시간을 간직한 노래가 되어 나중에 가슴 한편을 움켜질 수도 있을 것이다.

공감되는 노래를 만날 때마다 가끔은 작가들의 마음을 들여다보고 싶다. 그녀도 그도 혹은 이런 소재를 던져주었던 그 사람도 나처럼 때론 이렇게 외로웠구나! 느끼곤 한다.

어떤 음악이건 사연이 없는 것은 없다고 생각한다. 모두 다 시간의 그림자를 가지고 있다. 때로는 음악으로 많은 사람들을 위로해야 하는 사람들도 있다.

밥 말리가 그랬던 것 같다. 수많은 자메이카인들을 위로해야 했던 밥 말리의 음악은 레게지만 흥겹지 않고 눈물겹다. 흑인의 역사가 그렇듯 가슴 한편이 싸하게 울린다.

레게 하면 떠올리는 화려한 색의 배치에는 함축적인 뜻을 가지고 있다. 녹색은 에디오피아, 빨강은 피와 형제, 노란색은 태양, 검은색은 피부라는 뜻이 있다는 걸 사실 책을 통해 알았다. 밥 말리가 알록달록한 이색의 모자를 쓰고 노래를 불렀던 이유도 불합리한 세상과 싸우면서 고통을 이겨내고, 때때로 적과 배신자를 벌하며 연대하자는 각성이 그의 노래 구석구석에 깃들어 있기 때문이다.(P60)

유독 가슴 아프게 살았던 민족이나 흑인들에게 애절한 노래들이 많다. 그중에 빌리 홀리데이의 노래가 있다. 언젠가 서프라이즈에서도 봤었던 것 같은데 빌리 홀리데이가 부른 “Strange Fruit”을 좀 더 알고 싶어 인터넷 기사를 뒤지다가 동영상 하나를 보고 며칠 밥을 못 먹었다. 1930년대의 흑인들의 비참한 시대를 알려주는 동영상이었다. 빌리 홀리데이가 부른 이 노래가 그 시대를 말해주는 노래다. 이상한 열매라는 것은 흑인들을 집단 폭행하고 나무에 매달아 놓았던 기사를 바탕으로 가사를 쓰고 곡을 만들었지만 노래를 부를 사람을 찾지 못했다. Strange Fruit같은 삶을 살고 있었던 빌리 홀리데이가 녹음을 하고 부르기까지 노래가 금지곡이 되었다가 흑인들 사이의 국가나 마찬가지인 이 노래가 불리기까지의 얘기는 그들의 피부만큼 어둡고 끈적끈적하다.

책을 통해 역사의 진실을 알리는 경우도 많지만 음악만큼 큰 파장을 주기는 시간이 걸린다. 그런 면에서 유투의 ‘피의 일요일’은 파급효과가 크다. 사실 아일랜드 출신의 밴드며 그들의 때로는 몽상적인 음악이라고만 생각했던 그들이 불렀다는 피의 일요일에 대한 얘기는 당혹스럽다. 우리가 알고 있는 현재가 나중에는 또 어떻게 왜곡되어 알려질지 무서운 시간이다.

비틀즈의 음반이 몇 장 없지만 그들의 음악은 모두 다 공유하고 있는 것 같다. 벌써 수십 년이 지났는데도 그들은 계속 공존하고 있는 밴드인 것 같고 존 레논은 지구 어디쯤에서 오노 요코를 사랑하며 살고 있을 것 같다. 존 레논의 오노 요코의 사랑이 지나치지 않았다면 비틀즈라는 전설적은 밴드가 계속 유지되고 있을까? 그렇지도 않을 것 같다. 존 레논의 오노 요코의 사랑은 너무 많이 얼려져 있기 때문에 그의 일화는 다소 식상한 면이 있다. 하지만 “진정한 여인을 만난 순간, 그동안 맺어왔던 모든 인간관계들이 사라졌다. 어떤 의미도 찾디 못했다”(P94)의 책속의 얘기에 다시 한 번 그가 원했던 것은 많은 부와 권력이 아닌 소소한 사랑이었다는 것을 느꼈다. 존 레논은 그냥 음악을 좀 잘 하는 평범한 사람이었다는 것으로 다소 불편하게 보았던 오노 요코의 시선을 거둬야 할 것 같다.

책속에는 헨델부터 자우림까지 많은 음악인들이 사회적으로 이슈된 음악들을 만들었던 에피소드들을 많이 소개 하고 있었는데, 나는 이 사람의 얘기를 하나 추가해 놓고 싶다.

매년 11월 1일이면 유재하의 기일이 떠올라 그의 음악을 듣는다. 그리고 그가 사랑했던 약혼녀가 생각난다. 사랑했던 사람의 마지막 모습을 보는 마음. 교통사고로 장기가 모두 밖으로 나와 있는 사랑하는 사람을 눈물 흘리며 몸속으로 다시 넣어주는 그 모습을 보지는 않았다고 하더라도 전해지는 얘기만 들어도 목이 따가워진다. 침이 마르고 헛기침이 쏟아내며 눈물을 참아냈던 그 옆에 있었을 많은 사람들을 생각해 본다. 그가 살아 있었다면...이토록 또 애잔하게 남아 있었을까.

유재하를 좋아하기에 그와 관련된 많은 얘기들을 알 수 있었다. 그러면서 그가 작곡한 곡들이 위로가, 고백으로 남아 있었다는 것을 느끼는 날들은 음악이 주는 감동은 사람이 해 줄수 있는 위로와는 다르게 또 따뜻하다는 것을 감지한다.

지금 어디쯤 깜빡이는 불빛 아래서 누군가 또 잊을 수 없는 노래를 만들고 있을 것이다. 다소 불편할지라도 외면하지 않고 들어주리라 마음먹어 본다.