-

-

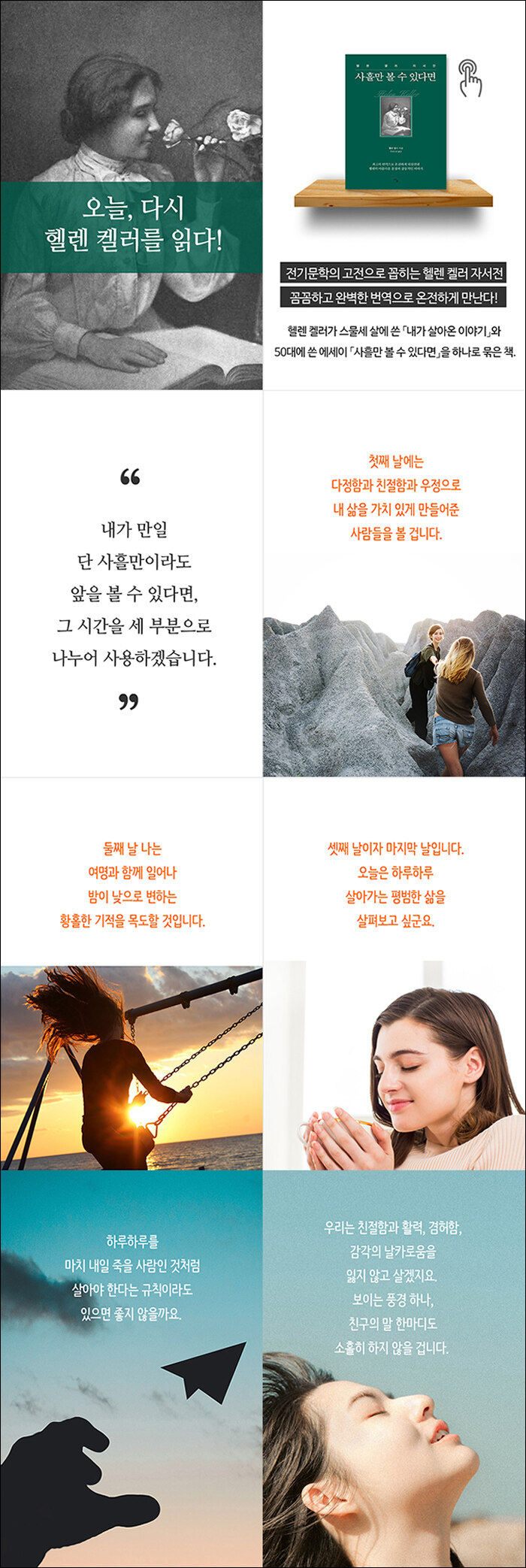

사흘만 볼 수 있다면 - 헬렌 켈러 자서전

헬렌 켈러 지음, 박에스더 옮김 / 사우 / 2018년 11월

평점 :

오늘 하루의 소중함 [사흘만 볼 수 있다면 -헬렌 켈러]

“내가 만일 사흘만이라도 볼 수 있다면 무엇을 가장 보고 싶은가 상상해봅니다. 내가 이런저런 상상을 하는 동안 당신도 앞으로 단 사흘만 볼 수 있는 상황이라고 생각하면서 함께 고민해볼 수 있을 겁니다. 셋째 날 어둠이 내릴 때, 이제 다시는 빛이 비추지 않을 것임을 할고 있다면 이 소중한 사흘을 어떻게 살아가시겠습니까? 당신이 가장 보고 싶은 것은 무엇인가요?” 264쪽

오래전에 읽은 헬렌 켈러는 삼중고를 이겨낸 멋진 사람이라는 것으로만 알고 있었다. 그때도 아주 잠깐, 만약 나라면 그녀처럼 살 수 있었을까 생각해 보았던 것이 전부였다. 그녀에 대해 알고 있는 것은 그런 사소한 정보력뿐이었다. 그리고 그녀를 키운 설리반 선생님의 위대함. 그녀의 자서전을 읽으면서 단편적이었던 그녀의 고통과 열의, 그리고 그것을 이겨낸 환희들을 느끼며 그녀가 훨씬 더 멋지고 근사한 사람이었다.

세 살이 도기도 전에 열병으로 그녀는 시력과 청력을 잃었다. 그리고 그녀에게 빛이 되어준 설리반 선생님을 만나고 그녀와 함께 세상을 알아가는 동안 그녀가 느꼈을 상실감을 우리가 어떻게 공감할 수 있을까? 누군가의 아픔을 공감한다는 것은 똑같은 깊이의 상처가 없다면 그 공감은 같을 수가 없으니. 그녀의 아픔을 모두 이해 한다는 것은 있을 수 없는 일일 것이다. 그녀의 자서전은 그동안 그녀가 해 놓았던 것들의 업적만 있는 것은 아니다. 이 책에서는 그녀가 질문을 시작하는 앞부분의 인용구는 그녀가 50대에 쓴 에세이라고 한다. 어느 정도 세상을 경험하고 쓴 그녀의 이 에세이 부분이 이 책의 가장 울컥하게 하는 포인트였다.

그녀는 사흘만 볼 수 있다면 어떤 것을 할 것인가 물어 봤고, 그녀 스스로 답을 했다. 그녀의 첫 번째는 역시나 그녀의 스승 설리반의 얼굴을 보는 것이었다. 얼마나 그립고 보고 싶을 것인지. 그리고 그녀가 묘사한 그 사흘의 날이 무척 세세했다. 그저 세상의 어떤 것이 보고 싶어요,라고 말하지 않고 그녀는 하루의 오전, 오후 그리고 밤까지 계획이 세워져 있다.

“ 눈이 보이지 않는 내가 눈이 보이는 당신에게 하고 싶은 말은 하나뿐입니다. 시각이라는 능력을 최대한 활용하고자 하는 이들에게 드리는 충고입니다. 내일이면 더는 보지 못할 사람처럼 그렇게, 눈을 사용하십시오. 우리에게 허락된 감각 모두를 최대한 발취하세요. 자연이 마련해준 여러 수단을 통해 세상이 당신에게 선사하는 모든 아름다움과 즐거움을 만끽하세요. 하지만 나는 이 모든 감각 중에서도 시각이야말로 가장 큰 기쁨을 준다고 믿습니다.” 281쪽

보지 못했던 눈이 보이기 시작한다면 당황하지 않게 볼 수 있도록 세세하게 짜 놓은 이 모든 계획을 그녀는 절대 이룰 수 없겠지만, 그렇다고 그녀가 불행한 사람은 아닐 것이다. 나는 혹은 그녀와 다른 신체를 가지고 있는 우리들은 분명 그녀가 보고 싶어 했던 것들을 매일 보며 살아가고 있을 것이다. 그런 사소한 것들을 얼마나 사소하게 지나치며 살고 있는지. 그녀의 이런 말들을 읽으며 문득 책상 건너편으로 보이는 싸늘한 바람에 흔들리는 나뭇가지마저도 사랑스러워 보였다. 이런 세상을 볼 수 있다는 것으로 나는 얼마나 행복한 삶인지. 그런 것을 모르고 왜 이토록 어제의 나날이, 오늘의 시작이 이토록 버겁기만 하다고 생각했을까. 하루가 혹은 지금의 나날이 힘들었다면 그녀의 말을 한번 읽어보자.