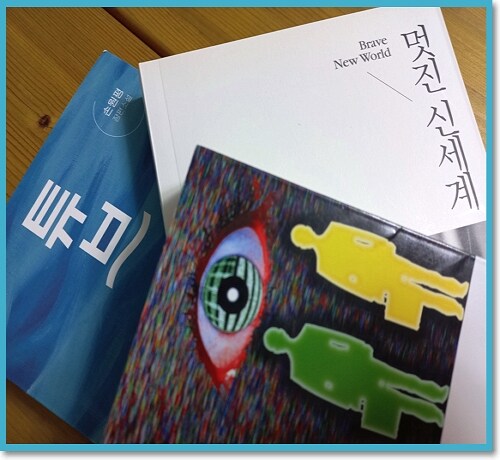

다 먹지 못할 걸 알면서도 채우는 뷔페 접시처럼, 잠 잘 시간이 다가오는 데 눈에 들어오는 책은 죄다 읽고 싶은, 생체시계 거역의 마음은 뭘까? 게다가 포크질 순서도 무작위, 포크 타겟도 즉흥 변경. [1984]가 최초 타켓이었는데, 디스토피아 소설 양대산맥이라는 [멋진 신세계]로 맘이 바뀌었다. 다시 읽을 책을 바꿨다. 왠지 밤이 무한 연장 허용될 것 같은 탐욕스러운 착각 속에서 [튜브]로 다시 타겟을 바꿨다. 고전 읽기 전에 현대소설을 애피타이저 삼으려는 계산이었다.

**

얼마 전 읽은 [아몬드]는, 귀에서 남의 침 떨어질 만큼 숱하게 추천 받아왔으나 내게 큰 감동을 주지 못했다., 100만부 명성에 물음표 품었던 차였다. [아몬드]가 워낙 히트였던지라, 차기작은 전작만큼 뜨기 힘들겠다고도 추측했다. 하지만 [튜브]는 손원평 작가에게 죄송할만큼, 재미있었다. 작가가가 "누군가의 의뢰 혹은 주문에 기대"(270) 썼다는 [튜브]는 작가가 독자에게 전하는 긴 응원편지였다. 제목이 [튜브]인 까닭과도 맞아 떨어진다.

[튜브]는 주인공의 자살 시도 실패로 시작된다. 34쪽에서야 작가는 "이쯤에서 우리는 김성곤 안드레아가 어떤 삶을 살았는지 살펴볼 필요가 있다"라며, 실패에 이골 난 중년 남자를 묘사한다. 가족에게는 메마르고 성미 더러운 남자, 거듭 실패해도 성찰보다는 "남 탓" 강도를 높이며 스스로 "점점 더 가망 없는 인간"(51)으로 끌어내리는 남자. 그 김성곤은, 자신의 12년 전 사진 속에서 해맑았던 옛 표정을 보고는 "변화"를 시도한다. 나이 들어감에 따라 불수의근화된 "썩"소, 구부정한 등과 거북목을 몰아내고 "그 찬란했던 시절"로 돌아가는 시도 말이다. [튜브]는 [아몬드]에서처럼, 손원평 작가의 웃음 지뢰가 군데군데 터진다. 예를 들어, 구부정 자세부터 고쳐보려는 김성곤의 속내도 모르고, MZ세대 진석은 옛 사장님의 뻣뻣하고 부자연스러운 태도에서 조폭을 연상한다.

작가는, "튜브"의 구원 메타포 만큼이나 독자에게 응원과 위로가 되는 문장도 김성곤의 독백으로 배치해놨다.

이 자식은 불씨 하나가 없어. 아니 아예 없진 않은 것 같은데 그게 아직 켜지질 않았지... 진석은 켜지지 않은 성냥 같았다. 작은 불씨만 한번 탁 켜주면 밝게 빛을 뿜어낼 텐데 그 한방이 없는 아이였다. 그렇지. 성곤은 포기하듯 뇌까렸다. 우리 모두 그 한방이 없기에 다들 이렇게 평범하게, 그저 그렇게 살아가는 거지. (102)

누군가 불씨를 켜주길 바라는 수동태 삶보다는 내 불씨, 너의 불씨, 서로 불어서 일으켜주는 "함께' 프로젝트가 이왕이면 좋겠다. 아마, 그런 의미에서 손원평 작가도 김성곤이 대성공을 거두게 된 사업을 '지푸라기 프로젝트"라 이름지었을지 모르겠다. 지푸라기 하나로는 개미도 못 살리지만, 숱한 지푸라기를 엮으면 사람 살리는 안전망 된다.