-

-

정희진처럼 읽기 - 내 몸이 한 권의 책을 통과할 때

정희진 지음 / 교양인 / 2014년 10월

평점 :

지금은 많이 나아졌는데, 무엇이고 잘 버리지 못하는 병이 있었다.

그 근원에는,

그것들을 모두 의인화하여 나에게 버림받는다는 생각이 강하게 자리했던 것 같다.

전에도 얘기했던 적이 있지만,

이젠 한살 한살 나이를 먹어가면서,

소박하고 단출해지는 방법으로 버리고 비워내고 줄이는 걸 생각해보게 된다.

그런데 소박하고 단출해지는 방법으로,

버리고 비워내고 줄이는걸 택할 수도 있지만,

안으로 여미고 응축시키는 것도 될 수 있고,

흩어지고 성글게 하여,

번지고 스며 물들게 하는 것도 하나의 방법이 될 수 있다.

그런 의미에서 이 책은 '정희진처럼 읽기'이다.

'처럼'에는 여러 의미가 있지만,

이 책의 첫머리에서 ' 조금 다른 방식으로 읽는 편'이라고 하며,

그런 자신의 독서법을 일반화할 의도는 없고,

많은 독서방식 중에 정희진처럼 읽는 방법도 있다고 풀이하고 있다.

그러면서,

자신의 '좁은 독서 편력' 을 이렇게 털어 놓는데,

'한권을 읽어도 열권을 읽는 사람이 있고, 열권을 읽어도 한권도 못 읽는 경우가 있다'고 얘기한다.

충분히 공감하겠다.

나같은 경우도, 오지랖이 넓다보니 독서 취향이라는 말이 무색할 정도로 잡식성 독서가 되고 있다.

인문이나 고전을 많이 읽어야지 하지만 결심뿐이고,

어느새 나의 관심 도서 목록은 분야를 종횡으로 넘나든다.

오죽했으면 한 친구는,

내가 읽는 책들을 보면 책 같은 책이 하나도 없다고 일축하면서,

'500쪽 이상의 고전이나 역사서' 위주로 읽으라고 콜렉션하는 법까지 귀뜸한다.

그런데,

그런데 말이다.

내가 책을 고르고 읽는 방법은 지극히 사적이지만,

어떤 규칙이나 조건이 있지는 않다, 'feel 꽂히는 대로'이다.

이 거대하고 막막힌 우주를 통틀어 수많은 별들이 있고,

그 중 태양 계의 지구라는 행성 안에,

깨알 같이 많은 사람들 중에 그대와 내가 만난것 처럼,

거대하고 막막한 읽을 거리의 홍수 속에,

오디오 북, e-북, 점자책, 종이 책 등 수많은형태의 책 중에,

그 책을 접하게 되었다는 것은 엄청난 일이다.

그걸로, 끝, The end가 아니다.

관점을 조금만 비틀어 보면,

그 책을 원서로 읽는 사람도 있을 것이고,

두단계, 세단계- 번역본을 가지고 번역을 해서,

의도하지 않았겠지만, 중간에 번역자의 감정이나 가치 판단이 개입되면서,

또는 사소한 오역이 눈덩이처럼 불어나서,

전혀 다른 의미로 읽혀, 다른 책이 될 수도 있다.

고딩때 읽고 무슨 말인지 알아먹을 수조차 없었던 '안나까레리나'가

중년이 되어 다시 읽으니 무한 감동을 주는 대작인것처럼,

읽는 사람의 맥락과 상황, 나이에 따라,

얼마든지 다르게 읽히고 다르게 해석될 수 있다.

중언부언 말이 길었다.

근데 참 좋으니까,

참 좋은 책이니까,

그리고 내가 이렇게 투덜거리는게 무슨 뜻인지 충분히 알아들을 수 있을 것 같아 딴지를 걸어 보자면,

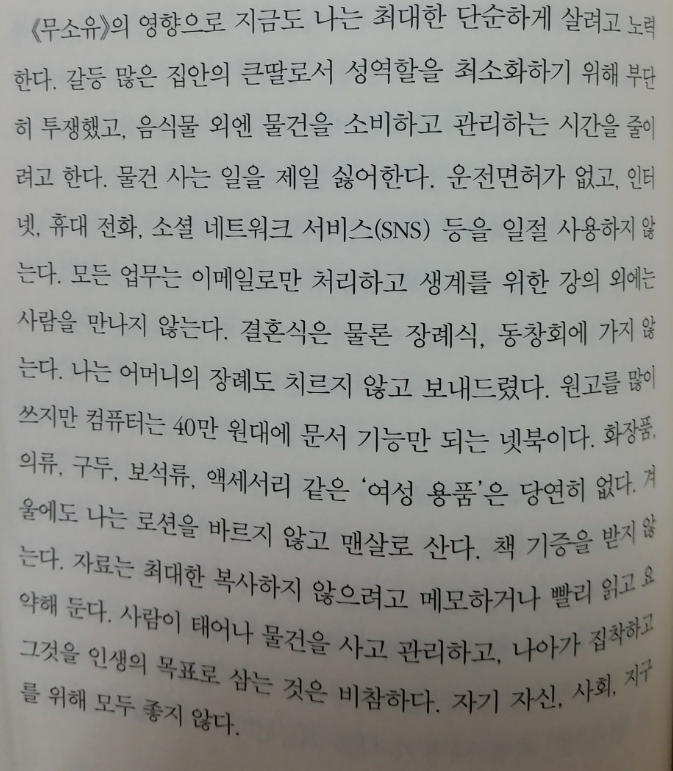

<무소유>의 영향으로 최대한 단순하게 살려고 노력하는 건 좋은데,

나도 소박하고 단출해지려고 하니, 취지는 충분히 이해하겠는데,

'사람이 태어나 물건을 사고 관리하고, 나아가 집착하고 그것을 인생의 목표로 삼는 것은 비참하다(32쪽)'는 말뜻도 얼추 이해하겠는데,

'집착을 인생의 목표로 삼는 삶이 비참하다'는 것, 자체가 '정희진 식의' 지극히 주관적 가치관이라는 것을 전제로 해야 한다.

그냥 되는 대로 사는 삶 또한,

어떤 기준이나 목표가 없이 되는 대로 사는 삶 또한,

기준이나 목표가 있이 사는 삶과 비교해서 살만한 것일 수도 있다.

그런 의미에서,

소박하고 단출해진다는 것은,

극도로 여미고 집약시키고 응축시키는 것이라기 보다는,

어떤 기준이나 목표, 원래 따위에 집착하여 연연하는게 아니라,

자연스럽게 흩어지고 성글어지더라도,

그리하여 번지고 스며 물들게 되더라도,

자연의 이치라고 생각하고 그러려니 하고 받아들이게 되는 것이다.

책의 내용이야 흠잡을게 없을 정도로 수려하고,

생각하고 느끼는 것도 범상치 않은 것은 틀림없다.

독서법이랑 독후감이랑, 그런 것에 대한 견해가 나랑 별반 다를게 없어 보이고,

'논문과 잡문의 구별을 지양한다(17쪽)'고 하는 것도 나랑 똑같길래,

더 많은 공통점을 찾고 싶은 바램으로 내가 뾰족해 졌나 보다

<무소유>의 영향으로 최대한 단순하게 살려고 노력한다는 건 말뿐인지,

독후감에 쓰는 단어, 일반 불특정 독자를 대상으로 한 책에 쓰길,

뭘 그리 까다롭게 기준을 정하고 단어를 까칠하게 선택하고 어렵게 얘기하나?

이런 인문학적 독후감 책은 인문학 책을 좀 쉽게 읽을 요량으로,

또 특별하게 기획된 인문학, 사회 과학 책들의 경우에는 취지에 동참하기 위해, 구입할 때가 있다.

안내서나 지침서라고 하기에는,

눈물을 닦아주고 마음을 어루만져주고, 아픔을 나누기 위해 쓰여진 책이라고 하기에는,

너무 불친절해서, 몇장 읽지 못하고 집어던진 적이 여러번이다.

일부러 어려운 용어나 한문 투의 어체를 구사하고 있는 건지, 학술 논문 수준이다.

거창하게 폼잡고 어렵게 얘기하지 않으면,

책으로서의 품위나 격이 떨어져 안 팔리는 법이 있는 모양이다.

소박하고 단출해지는데,

거기에는 우리가 사용하는 언어-말도 포함시키는 건 어떨까?

거창하게 폼잡고 어렵게 애기하지 않아도,

소박한 몇 마디 단어나 의미있는 눈짓만으로 내 마음을 상대에게 전달할 수 있는 방법은 요원한걸까?

독서법이나 독후감에 대한 견해가 나랑 아무리 비슷한다고 해도,

우러를 요량으로라도,

'정희진처럼 읽기'를 넘보겠다고 하는건 언감생심인가 보다.

그런 의미에서,

책 한권 안 사주면서,

말로만 읽을 책을 콜렉션해 주는 친구에게 한마디 하자면,

"냅둬~!"이지만,

그뒤에 생략된 말이 '이대로 살다 죽게'가 될지, '내멋대로 살래~'가 될지는 상상에 맡기겠다.