<마니에르 드 부아르>는 한 장르나 한 주에게 대해 최고의 큐레이션과 같은 글들을 한 권에 담아주는 계간 무크지입니다. “길들여지지 않는 예술”의 여러 장르들 과 작품들이 철학과 사상과 사회학 등등과 어우러져 인류 문명과 현 세계를 보는 흥미로운 시선을 제공할 것입니다.

소위 ‘하위예술’이라 불린 여러 소재, 주제, 장르들을 어릴 적부터 좋아한 독자로서, 반갑게 만날 내용이 가득할 듯합니다. 귀한 시간을 나눌 무크지로 추천합니다.

“빅토르 위고가 말했듯 고상한 취향이란 “질서 유지를 위한 대비책”에 불과할지도 모른다.”

내용 속에 등장하는 수많은 문화예술 작품 사례들을 보며, 의외로 문화예술은 수요에 비해 공급이 훨씬 더 많은 거란 생각을 한다. 경험하지 못한 것들이 너무 많아서, 가진 적 없는 것을 상실한 묘한 기분이 든다. 부지런히 읽었다 싶은 문학도 그렇다. 그 아쉬움은 신기하게도 인류 문명이 무척 ‘문화적’이라는 생각을 하게 만든다.

어려서 만난 문화예술 - 상업대중문화예술 포함 - 에 대해서는 분석이나 감상을 한 적 없이 향유만 했기 때문에 뒤늦게 배우는 것이 많다. 작품판단 기준으로 삼는다는 의미는 아니지만, 다양한 시선을 만나는 것은 흥미롭고 감사한 일이다. 내가 경험한 문화예술이 만든 ‘나를 이해하는 일’이다. 역시나 ‘르몽드 다운’ 예리하고 따끔한 지적은 뜨겁고 아프다.

“불교와 도교가 신자유주의적 세계화에 이데올로기적 보완물로 작용할 수 있다는 건 놀라운 일이 아니다. (...) 자본주의자가 되어도 좋다. 그저 거리를 두고 선(禪)한 모습만 유지하면 된다.”

젊은 시절, 비웃음 당할수록 더 좋아했던 풍자와 익살, 블랙유머, 희극, 개그, 코미디에 관한 내용은 통쾌한 기분으로 읽었다. 나이가 들어 권위에 도전하고 저항하는 것이 예전처럼 즉발적 호흡은 아니지만, ‘웃음’이란 강력한 무기이며, 깨고, 부수고, 지적하고, 비난하고, 풍자하는 명민함은 늘 좋다. 거대한 권력이 대상이면 존경스럽다.

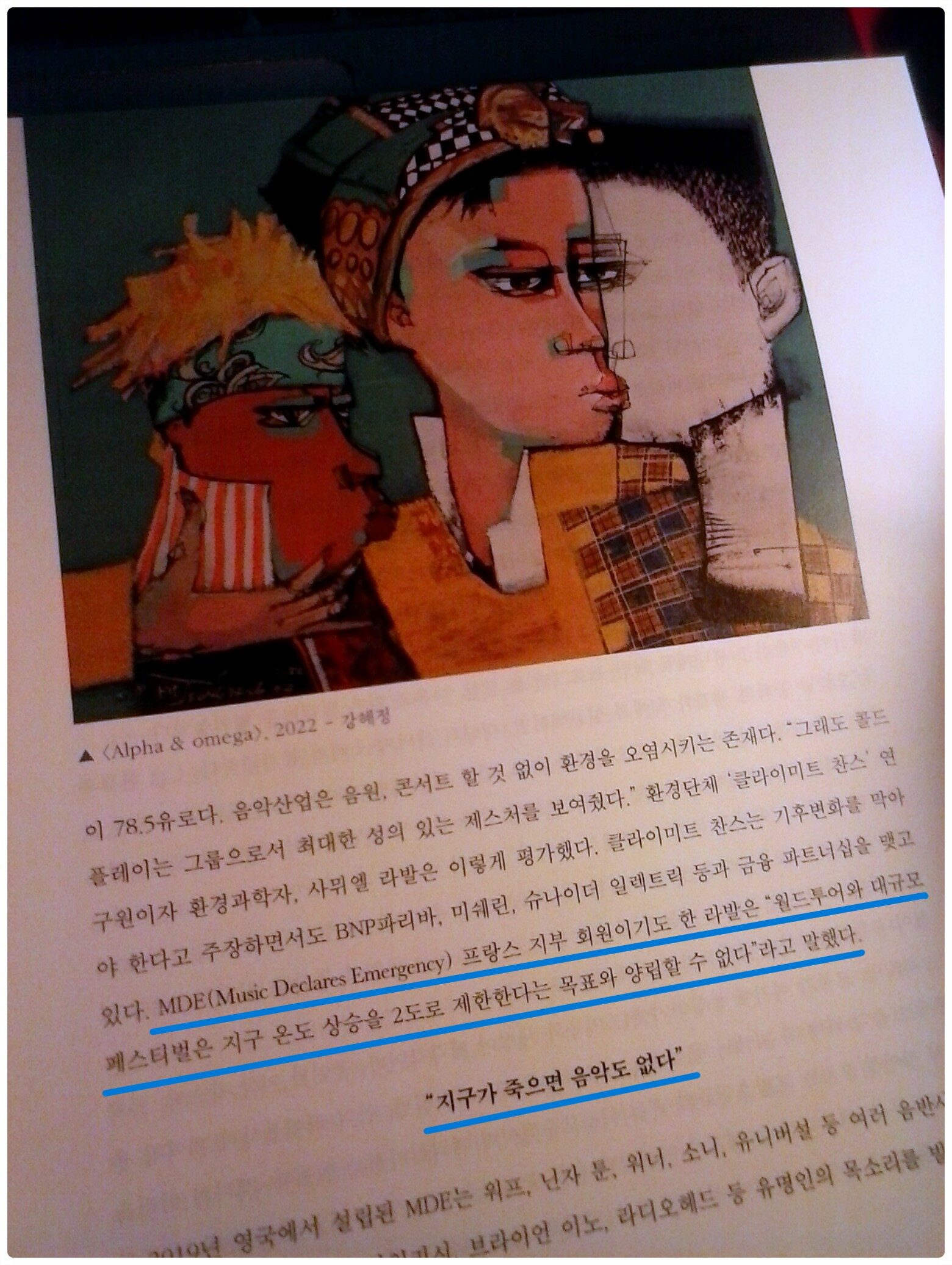

어느 순간 글로벌해진 영화계의 좀비 유행에 대해서도 사회적 존재로서의 인간이란 개념 혹은 실존과 연관하여 생각해보는 글이 흥미로웠고, 전혀 알지 못했던 ‘녹색 음악’ 기획과 실태에 대해서도 처음 알게 되었다. 마지막으로 산 앨범이 무엇이었나... 새삼 되짚어보게 된다.

“탄소 발자국을 줄이는 동시에 행사의 영속성을 위해 매력을 유지하고 영역을 확대하려는, 정신분열적 면모” (페스티벌의 지속가능한 개발 책임자, 장 페리생)

창작과 예술 작업에 면죄부를 제공하지 않는 환경 관련 고민이 고맙고, 덕분에 국내의 콘서트, 페스티벌 등의 실제 상황이 궁금해졌다. 그리고 추억 속 만화잡지의 시대와 영상화 시대로 이동하던 시기의 “언제나 선이 승리하는 이야기들”을 내 기억 속에서도 그립게 찾아보았다.

속도감과 긴장감과 반드시 회수되는 복선과 선명한 결말이 통쾌해서 좋아하는 추리 미스터리 문학의 역사와 파리대중들의 열광이 놀랍고, 당대 지배가치를 문제시하는 시선과 사회적 위계를 따져 선악을 구별하지 않는 내용을 사회철학의 방식으로 재밌게 살펴볼 수 있었다.

“역사라는 것은 모든 사람들, 특히 말없는 다수의 것이기 때문이다. 그렇기에 ‘대중’이란 군중도 아니고 다수의 무리도 아니고 모두가 특별하고 신비스러운 이야기를 간직한 수많은 개인과 인간성의 집합체인 것이다.”

낱장으로 떨어질 때까지 여러 해 동안 여러 번 읽은 <레 미제라블>이란 놀라운 서사예술! 나는 여전히 대중을 역사의 의미로 두는, 작가의 상상력이 밝혀내는 사회적 진실이 빛나는 작품들이 좋다. 즉 “세계를 축소시켜 우리가 이해할 수 있는 크기로 만든” 이야기들.

마지막으로 “국가는 대중문학이 너무 전복적이지 않도록 경계하나”, 독재 권력과 인간의 오만과 과학기술에 대한 경고를 늘 제공하는 SF 문학을 “우리 시대가 힘들게 그려보는 새로운 사상의 밑그림”이라 보는 미학적 관점을 만난다. 여름도 밤도 산재한 내 현실의 문제도 잠시 잊고 이 모든 현재가 변화된 미래를 상상하며 읽었다. 서글프고 설레는 위로의 시간이었다.

“우리가 쓰는 글은 (...) 조금 더 우리 자신의 내부와 우리의 시선, 우리가 구해야 하는 것들을 향해 있을 테다.”

! 전문 수록된 옌롄커의 <돌려줄 수 없는, 친구의 잘려나간 팔>을 꼭 읽어 보시길 추천합니다.