-

-

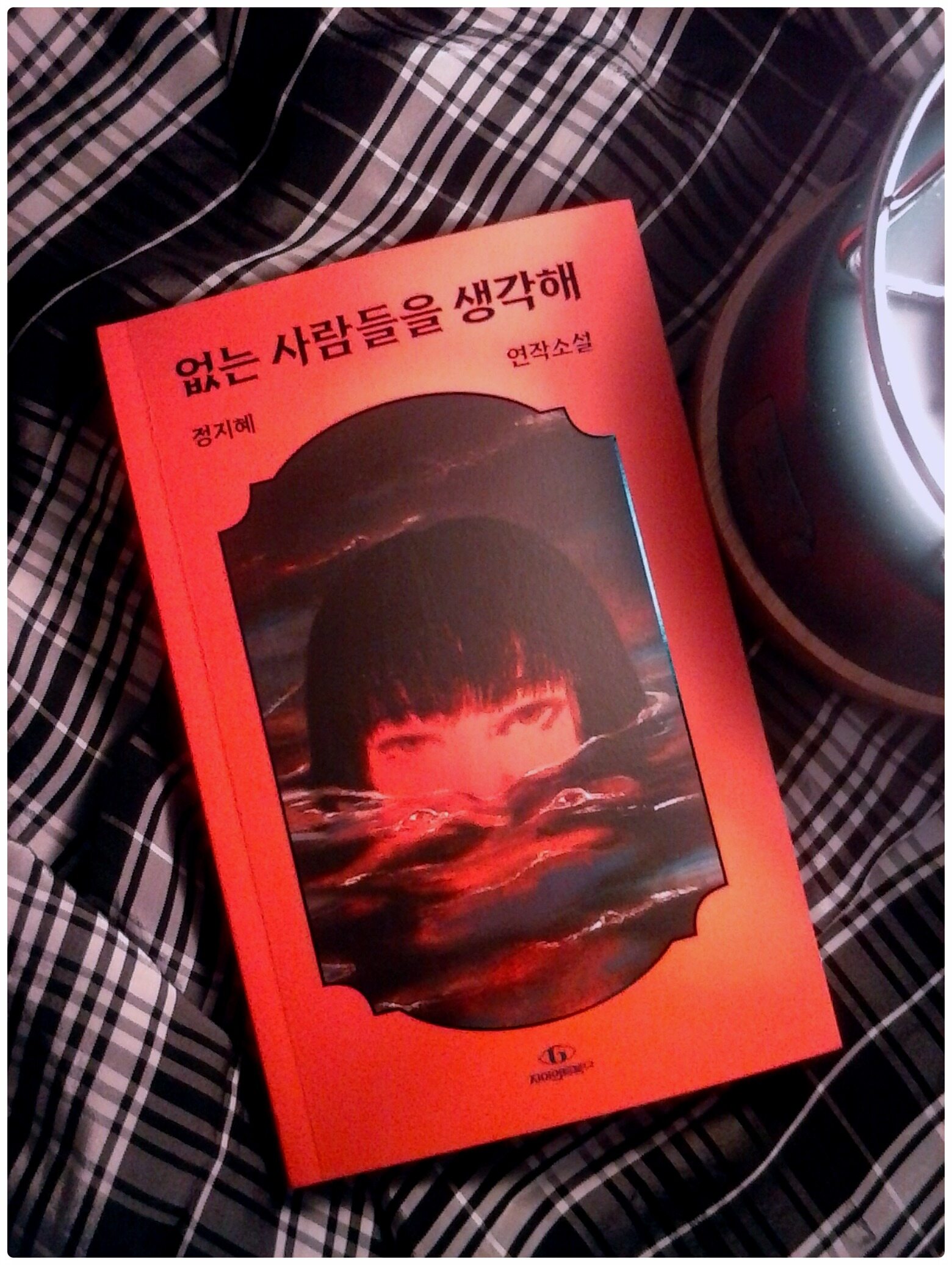

없는 사람들을 생각해

정지혜 지음 / 자이언트북스 / 2024년 8월

평점 :

연작소설이니, 여러 에피소드로 구성된 하나의 작품이라고 생각하고 처음부터 차근차근 읽는다. 표지 디자인을 미리 알았고 마음의 준비를 했는데도 역시나 놀랐다. 읽고 나서 다시 보니... 서러운 아이 얼굴 같아서 무섬증이 사라졌다.

“이 집에 혼자 남겨지길 간절히 바랐다. 오랫동안 간절히 바랐다.”

서글픈 사연이 쓸쓸한 이들에게로 옮겨가며 이어진다. 간신히 봉합된 상처처럼 아프다. #지은의방 의 지은의 상처는 결국 통증이 사라진 흉터가 되지 못했다. 서늘하게 놀라야할 드러남에서도 나는 등장인물을 애도하고 싶었다.

“사람의 냉기는 겨울의 한파보다 더 매서웠다. (...) 옷을 껴입어도 해결되지 않는 한기에 마음은 늘 시렸다.”

가족이란 혈연으로 구성되는 것만이 최선도 유일한 방법도 아니지만, 한국과 같은 사회는 여전히 사회 구성원의 출생과 성장을 가족(개인)에게 일임한다. 복불복으로 만난 가족이 남보다 못한 상태의 미성년 아이들이 선택할 수 있는 건 거의 없다.

“기다리면 된다. 반드시 때가 올 것이다. 나만 행복해질 수 있는 때가. 저 사람들에게 나의 고통을 되갚아줄 수 있는 때가. 복수를 결심한 순간 침대 모서리에서 잃어버렸던 거북이 인형을 발견했다.”

사랑이 부재한 곳에서 만개한 호러는 너무 짙어서 어두운 슬픔이다.

“나는 죽은 사람들을 본다. 그중에 내 동생도 있다.”

분위기는 달라졌지만, #강과구슬 에서 이야기는 연결된다. 첫 편이 지독하게 외로운 것에 비하면, 관계가 따뜻하고 다정해서 기분이 한결 가볍다. 그렇지만 악의는 더 강하고 사건은 더 충격적이다.

“불안이 너무 커지면 스스로 마음을 통제할 수 없게 된다. 그리고 불안은 미끼가 되어 불순한 것들을 끌어모은다.”

아직 어린 사람이 더 어린 동생과 타인을 지켜주려는 마음, 결심, 행동은 나이만 어른인 독자를 한없이 부끄럽게 만든다. 외면과 방관은 너무나 쉽고 가벼우니까. 버릇이 되면 죄책감도 옅어진다.

“보지 말아야 할 것들이 자꾸 보이지만 그것도 괜찮다. 그것들이 보이지 않게 되면 나도 한이를 볼 수 없게 되니까. 그 애를 내가 지켜주어야만 하니까.”

외롭고 슬퍼도 아이들은 자란다. #이설의목야 에서는 전작의 꼬맹이가 어느새 어른이 되어 결혼을 했다. 한 시절과 한 문턱을 넘어선 존재로서 다른 슬픔과 어려움 없이 살아가기를 응원하고 싶었다.

“엄마는 나를 버리지 않았는데 나는 엄마를 버리길 원했다. 내가 감히 그런 생각을 하고 있다는 것이 나를 괴롭게 만들었다.”

신념에 찬 영웅들이 등장하지는 않지만, 철저한 계획 하에 도움을 제공하진 않지만, 각자의 처지에서 선택한 최선이 누군가를 - 설혹 이미 죽은 이라고 해도 - 돕는 전개가 믿음직한 기도 같다. 한 사람의 내부에 선함의 총량이 묵직한 것 같아서 긴장이 다 풀린다.

“남을 돕는 일을 할 수 있는 사람은 따로 있다고 생각했다. 사랑을 많이 받고 살아온 사람들. 마음에 여유가 넘치는 사람들. 자기 자신을 잘 보살피며 살아온 사람들.”

솔직하게는 이야기들이 더 이어지기를 바랐다. 다른 인물들의 사연도 더 구체적으로 알고 싶었다. 마지막 장을 덮었는데도 궁금한 것들이 많다. 내 생각의 한 타래는 목야에서 오래 서성거릴 것만 같다.