-

-

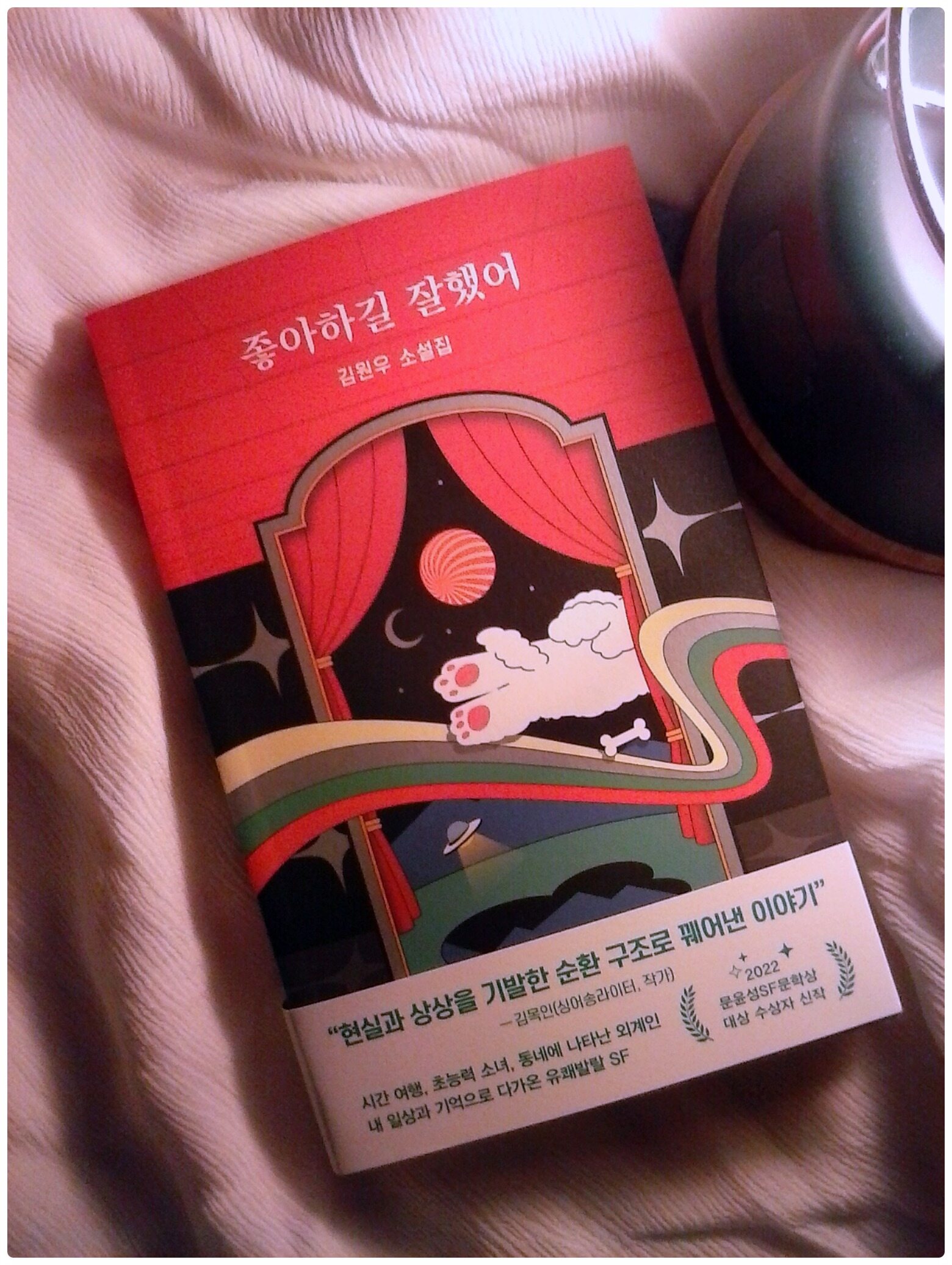

좋아하길 잘했어

김원우 지음 / 래빗홀 / 2024년 7월

평점 :

사람이 경험하는 것들은 낯설기 때문에 약간의 상처가 남지 않는 것들이 많다. 성장하고 살아간다는 것이 다양한 외압과 폭력에 맞서는 저항의 존재 구현이기도 하다. 그리고 그 경험들 중에서도 아주 크고 결정적인 상처와 전환을 초래하는 사건들이 있다.

너무나 조용히 누구도 부르지 않고 아버지가 떠나신 상실의 날이 그랬다. 너무 고요해서 오히려 더욱 거대한 폭음처럼 느꼈던 충격, 나는 아이들이 내 뒤에 기대, 나를 안고 울고 있는 것도 인지하지 못했다. 상례를 마치고 몸과 마음이 모두 아픈 우리는 기운 하나 없이 책을 펴들고 한 방에 누웠다.

세 편이니 한편씩 서로 읽어주기로 했지만, 한글을 모르던 어릴 적처럼, 나는 아이들 머리칼을 번갈아 쓰다듬으며 혼자서 읽어주었다. 오늘의 기억이 이별보다는 함께 한 이 시간으로 더 선명하게 채워지기를 바랐다. 위압적이지 않은 이야기들이 친절한 이웃의 위로 같아 참 좋았다.

둘째는 눈물을 쓱 닦으면서도 슬쩍 웃었다. 나는 웃음이 나오면 크게 웃었다. 숨 쉬기가 매번 편해졌다. 아무리 바라도 모든 미래에 아버지(할아버지)는 안 계실 것이고, 우리는 그리움에 더 매섭게 아프기도 할 것이지만. 이야기의 힘은 실패가 분명한 미래를 애통해하기보다 모른 척 간절하게 외워보는 시도를 더 가치 있게 만들어준다. 있는 힘껏 실컷 상상해보고 끌어 당겨보고 싶었다.

“기적을 믿지는 않아도 기적을 바라기는 했다. 무슨 일이든 차선책은 필요한 법이다.”

어떤 SF적 설정보다 평생 사랑한 관계가 허망할 정도로 툭 끊기고 사라진다는 것이 더 초현실적이다. 어떤 초능력보다 우리가 태어나고 만나서 서로 사랑했다는 것이 더 경이롭다. 어떤 기적보다 진심으로 애도하고 뭐든 도우려고 찾아와서 끝까지 함께한 타인들이 신비롭다. 그래서 나는 이제 현실의 모든 것들이 제대로 작동해서, 이 짧고 소중한 만남과 관계를 잘 지켜주기를 바라게 된다.

내 친구나 이웃이면 좋겠다는 생각이 드는 등장인물들이 너무나 반가웠다. 아이들이 작품 속 친구로 여기고 덜 외롭고 더 용감하게, 미래의 많은 순간들을 제대로 마주할 수 있기를 기도하는 심정으로 계속 읽어 주었다. 이야기로 울리는 방이 점점 더 포근해지는 기분이 들었다. 아무도 제대로 잠들지 못한 밤들이 오늘은 우리를 잘 품어 줄 것 같았다.

“모르긴 몰라도 복실이가 요구한 1년은 자신을 위한 것이 아닌 게 분명했다. 그건 남겨질 우리를 위한 시간이었다. 이 넘치는 사랑을 감싸안기에 1년은 너무 짧다.”

우리 집 복실이가 보드랍고도 확실하게 자리를 밀고 들어온다. 확실한 사랑의 표정을 하고 우리를 바라본다. 우리는 사랑하는 누구와의 남은 시간이 얼마인지도 매번 모르겠지만, 같은 시시한 실수를 반복하겠지만, 매번 너무 많은 것들이 후회되고 애석하기도 하겠지만, 그래도 역시 우주만큼 확신한다.

소멸의 법칙에서 벗어나지 못할 우리지만 어떤 죽음에도 익숙해지지 못할 것이다. 다만 어떤 세상이건, 우리 만나길 잘했어, 좋아하길 잘했어, 사랑하길 잘했어, 함께이길 잘했어. 이렇게 그리워서 함께 울 수 있으니…… 모두 잘했어.