-

-

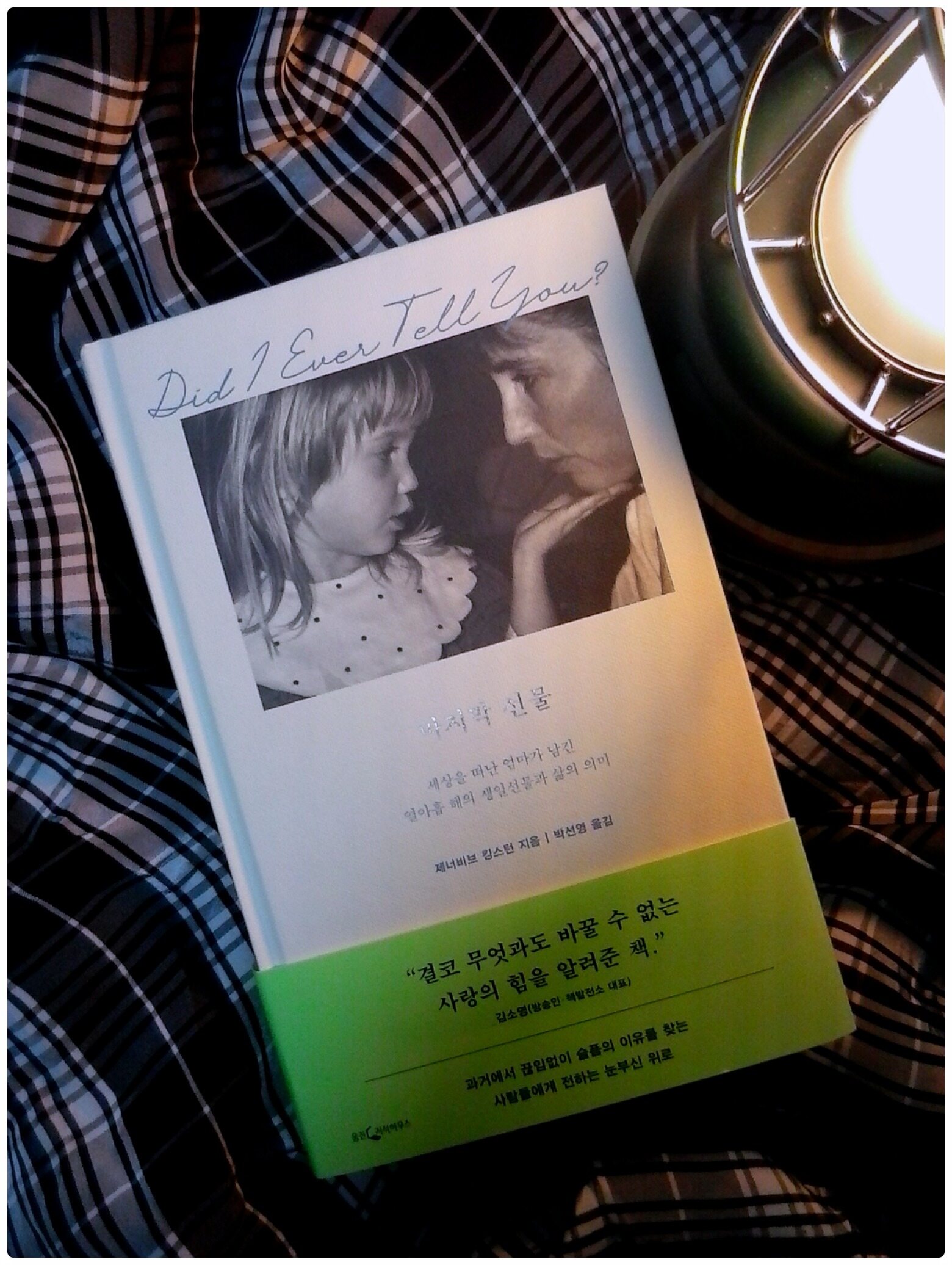

마지막 선물 - 세상을 떠난 엄마가 남긴 열아홉 해의 생일선물과 삶의 의미

제너비브 킹스턴 지음, 박선영 옮김 / 웅진지식하우스 / 2024년 8월

평점 :

오래 전부터 아주 자주 상상하고 불안해하고 여러 궁리를 하던 일이다. 너무 빨리 죽으면, 꼬맹이들이 아직 어릴 때 떠나면, 무엇을 남겨둘 수 있을지.

일단 편지와 선물을 생각했다. 남은 수명을 선고 받은 처지가 아니라서 게을러지고 막연해져서, 결국엔 한 번도 목표한 나이까지 준비를 마치진 못했다.

내 불안과 상상과 계획을 구현한, 소설이 아닌 에세이가 책으로 도착했다. 잠시 감전된 듯 기분이 멍했다. 반갑고 서글프고... 궁금하다.

.............................

“상자는 매년 조금씩 가벼워졌다. 이제 상자에는 세 개의 물건만 남아 있다.”

짐작한 이별은 피하지 못했고, 아이가 열두 살이라는 것에 나는 속절없이 눈물이 흘렀다. 아직 십대인 우리 집 아이들이 겹친 불안과 통절함이었지만, 간신히 정신을 다잡고 다시 문장에 집중했다.

“열흘 뒤, 나는 열두 살이 되었다. (...) 지난 열흘처럼 그날 아침도 꿈을 꾼 건 아닐까 생각했다. (...) 하지만 꿈이 아니었다. 내가 살아 있는 동안 내내 현실일 것이고, 내가 죽은 후에도 내내 이어질 현실이었다.”

가족을 떠나보내고도 유족은 종종 웃으며 산다. 문득 잊고 대화에 몰두하기도 하고, 해치워야할 일상을 씩씩하게 책임지기도 한다(그래야하니까.) 그럼에도 늦은 밤 빈방에 풀썩 무너지고, 대답 없는 부름에 눈물이 쏟아진다. 애도의 방식은 모두 다르겠지만, 누구나 전력을 다해 이별하는 시간이 있다.

“엄마의 글은 보이저호의 워프 엔진처럼 시공간을 뛰어넘어 우리 사이의 간격을 이어주었다. 나는 편지를 읽고 또 읽었다.”

실체는 사라졌지만, ‘육필’로 함께 하는 방법이 편지라는 것을 다시 절감한다. 게으름 피우느라 근거 없이 안도하느라 다 쓰지 못한 내 편지들을 떠올렸다. 육성을 녹음해서 남기는 것도 괜찮을 거란 생각이 든다. 가장 고민되는 것은 꼭 전해줄 선별된 메시지다.

“우리는 우리 자신이 되어야 해. 인간으로서 한 사람이 되어야 해. 어른이 된다는 건 바로 그런 거란다. 그건 저절로 이루어지는 것도 아니고, 된다고 보장되어 있는 것도 아니지. 우리는 인생의 단계마다 자신을 새롭게 발견해야 해.”

“마음이 혼란스러울 땐 언제든 엄마를 불러. 리즈 할머니도, 네 마음속엔 엄마와 할머니의 사랑과 지혜가 언제든 함께할 테니 마음속을 잘 들여다보면 거기서 분명히 답을 찾을 수 있을 거야.”

에세이 속 엄마의 편지는 길고 긴 간절한 기도 같다. 부디 그렇기를 바라며 온 힘을 다해 새겨 넣은 주문 같다. 나는 매해 달라질 아이들을 제대로 상상하며 적절한 도움이 될 내용을 생각해낼 자신이 점차 없어지기도 한다. 사랑을 반복하는 내용이 될까 조금은 민망하다.

“엄마의 죽음에 대해 느끼는 너희의 감정이 ‘단번에’ 정리되진 않을 거란다. 너희가 느끼는 감정들은 시간이 지나면서 계속 변할 거야. 너희도 변하고 너희의 삶이 변하듯이. 그러니 스스로를 믿고 사랑하렴.”

내가 지켜볼 수 없는 아이들의 미래를 이렇게도 함께 할 수 있다는 것, 죽음이 완전한 이별이 아니게 하는 법, 다른 형태로 좀더 함께 살아보는 법, 그건 여전히 끝나지 않은 엄마의 ‘살기 위해 애쓰는’ 분투 같기도 하다. 그래서 아버지의 선택이 더 충격적이고... 또 이해가 되기도 했다.

사랑하는 이들은 일종의 싸움처럼 삶을 살기도 한다. 아주 열심히 싸운다, 패배를 선고 받아도 포기하지 않기도 한다. 좀 더 오래 사는 것이 이기는 것이라고 여기기도 한다. 우리는 결국 모두 사라지겠지만, 조금만 더 사랑하는 이들에게 힘을 보태주려고.

평생 내가 부를 때마다 한 번도 대답 하지 않은 적 없던 내 아버지도 그러셨을 것이다. 부재가 너무 낯설어서, 부친의 별세는 버블 정도가 아니라 내 세계를 감싸던 돔이 부서진 것 같다. 흠칫 한파에 벌거벗은 것처럼 오한이 든다.