-

-

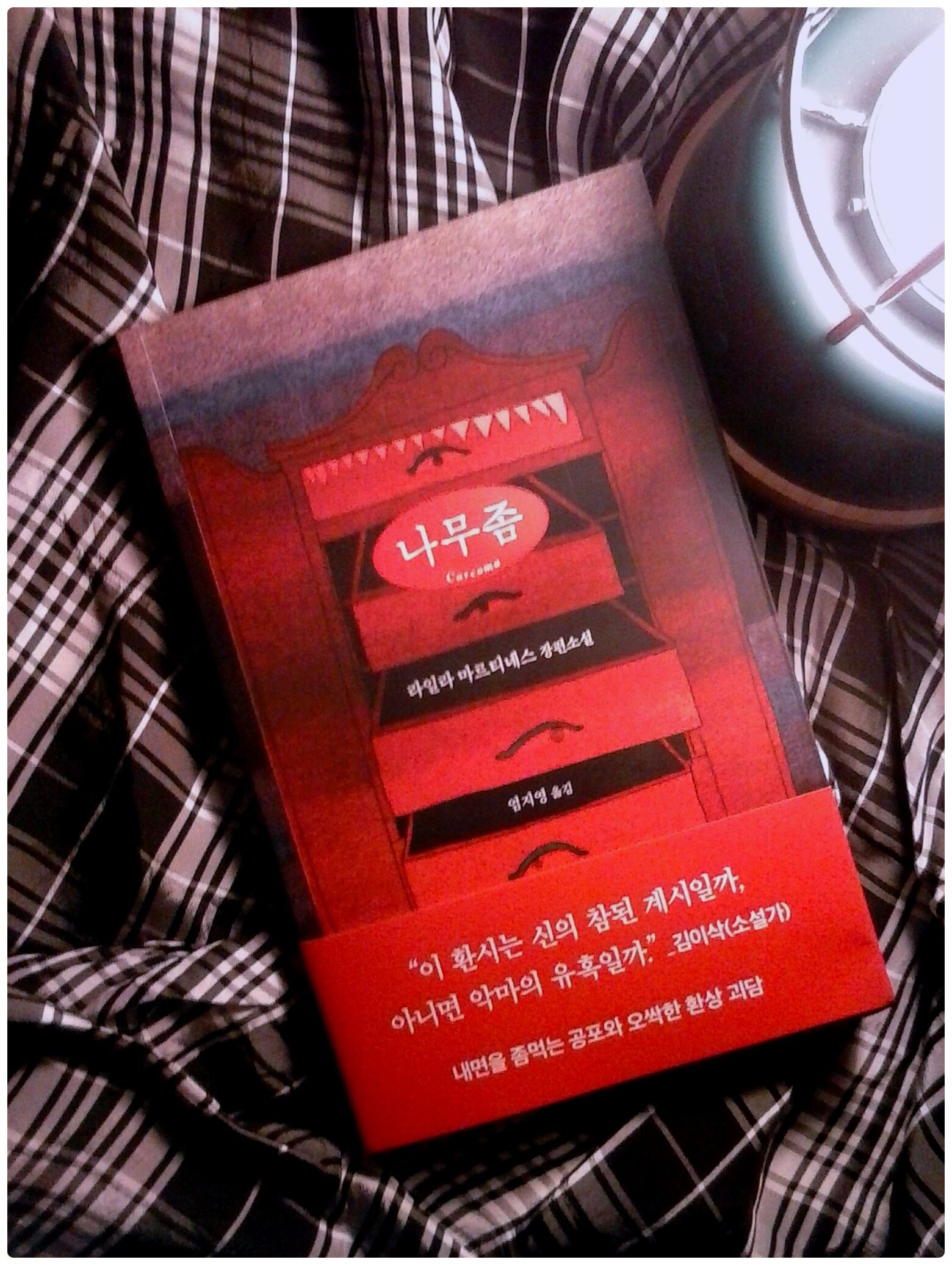

나무좀 ㅣ 환상하는 여자들 4

라일라 마르티네스 지음, 엄지영 옮김 / 은행나무 / 2024년 9월

평점 :

“환상하는 여자들” 시리즈가 이어지고, 벌써(?) 4권이라는 것에 괜히 뭉클하다. 첫 권부터 응원하는 입장이다. 낯설고 새로울수록 나 자신이 무지한 영역들에 대해 깨닫게 된다. 어째서 환시이고 유령일지를 고민하다 서글퍼진다.

더 기이하고 소름끼치고 강렬하게 끓어오르기를! 힘이 아주 센 악몽처럼 영향력을 미치기를! 겁쟁이 주제에 응원만은 매번 열병처럼 뜨겁다.

.......................................

“원망(怨望)과 밤에 누워 자는 곳, 이 두 가지만 이 집에서 물려받을 수 있다.”

집에서 떠날 수도 없는 이들이, 욕망이 거센 집을 진정시키는 방법은 두 가지 밖에 없었다. “성인들에게 기도를 드리거나, 그래도 안 되면 이 집이 원하는 대로 해주는 수밖에.” 욕망 중에서도 굶주림이란 가장 무섭다. 다른 생명을 섭취하는 방법만이 유일한 생존법인 인간과 관련된 경우는 결론이 하나뿐이니까.

“집이 우리를 지켜주려고 그런 것인지, 아니면 우리를 압사시키려고 그런 것인지 나로서는 알 도리가 없다.”

인간의 혐오와 증오는 최초에 자신에게로 향했던 것인가 생각했다. 살해와 거짓으로 차지하고 이룩한 것들이 인간 문명에 적지 않다. 갖가지 이데올로기의 발명과 고압적 행사가 가장 오래 이루어진 곳(것)이 가족이다. 운이 좋으면 ‘아주 행복한 감옥’에서 생존하는 법만 배우면 되는.

“저자가 살면서 겪어야 했던 고통을 죽어서도 겪게 하소서.”

타인을 이용하고 강탈하고 희생해서 이룩한 것에 대한 고발과 비웃음이 강렬하고 어둡다. 아이러니하지만 ‘노골적이고 직설적인’ 환상문학이다. 비유가 다채로울수록 현실이 선명하게 보인다. ‘나무좀(carcoma, 나무벌레)’이 읽는 내내 내 속도 파먹어 헐게 만드는 것 같아서 긴 호흡을 반복했다.

약자에 대한 폭력이 기세등등한 한국사회에 사는 동안 내 맷집은 커졌다. 작품 속 어둠, 오한, 전율, 분노, 혐오가 두렵지는 않다. ‘어머니’가 선택한 일종의 복수이자 자구책에 나는 안도했다. 타인들의 증오심으로 죽임 당하는 것보다 스스로를 죽이는 증오심을 삼키는 편이 덜 비극적이다.

게으르고 유약해서 대가 증오심마저 오래 유지할 수 없지만, 그건 이를 악물고 살아남아야하는 통렬한 비극들을 피해 살아올 수 있었기 때문일 것이다. 힘(권력)을 가진 개인이건 국가건, 제가 한 짓들이 잊히기를 원한다. ‘망각’을 도모하기 위해 언어를 뺏고 금지시키기도 한다. 잊힌 기억은 잃은 언어다

어느 한 시기 가해를 한 자는 죽고, 폭력을 퍼부은 권력도 사라졌지만, 이야기와 기록이 있으면, 기억하고자 하는 이들이 이기는 것이다. 함께 읽는 이들이 많아지면, 그만큼 큰 승리를 거두는 것이다. “스페인 내전 전부터 오늘날에 이르기까지 4대에 걸친 여성들의 삶을 그린” 이 작품이 승리의 선언 같기도.

“(...) 광기는 기존의 질서를 부정하고 다른 세계로 향하려는, 미래의 언어로 말하는 미친 여자의 이야기라는 유토피아적 욕망에 다름 아니다.” - 옮긴이의 말 중에서.