[엄마가 화났다]를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

[엄마가 화났다]를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

-

-

엄마가 화났다 ㅣ 그림책이 참 좋아 3

최숙희 글.그림 / 책읽는곰 / 2011년 5월

평점 :

처음 이 책을 봤을 때부터 표지가 심상치않았다. 위협적인 엄마의 그림자 속에서 잔뜩 겁먹은 표정을 하고 서 있는 아이와 붉은 색으로 뜨거운 불기운을 느끼게 하는 '화'라는 글자는 이 책의 제목과 적절하게 어울리지만 저 꽃무늬 바탕은 뭐지? 노란 바탕에 주황빛 꽃무늬가 아래 부분으로 갈수록 시커멓게 그 빛깔을 잃고는 있지만 그래도 뭔가 언발란스하잖아? 엄마에게 야단맞는 아이의 마음이야 얼음처럼 굳어버리겠지만 화가 나서 야단치는 엄마의 내부에서 휘몰아치는 격정의 회오리는 뜨겁게 끓어오르다 못해 대폭발, 바로 그건데, 꽃무늬가 웬말인가 말이다. 게다가 격정의 회오리가 지나간 다음에 엄마가 겪어내야 하는 비참한 후회의 마음은 또 어떻고... 그건 정말 겪어본 사람이 아니면 알 수 없는 그런 감정일게다. 나자신에 대한 모멸감, 수치심, 슬픔, 미안함.. 그런 것들이 뒤죽박죽 섞여서 내가 왜 그랬던가, 후회하며 자기 머리를 쥐어박고 싶어지는. 그런데 꽃무늬라니... 하고 의아해하며 그림책 속 엄마를 살펴보니 표지 바탕과 똑같은 꽃무늬 치마를 입었다. 엄마의 치마에 무슨 의미라도? 그림책 속 엄마의 치마를 눈여겨 봐야겠구나, 생각했다.

하지만 감정조절에 실패한 엄마의 모습도, 화내는 엄마 앞에서 쪼그라든 아이의 모습도 둘 다 썩 내키지 않았다. 유타 바우어의 <고함쟁이 엄마>라는 그림책이 있다. 그 책을 처음 읽었을 때 마음이 덜컹! 했던 그 느낌을 이 책을 읽고 다시 경험하게 될까봐 조금 두렵고 불편했다. <고함쟁이 엄마>에서는 조각나 흩어져버린 아이를 엄마가 하나하나 찾아다니며 모아서 아이를 온전하게 되돌리는 것으로 이야기가 마무리되는데, 이 책은 어떤 결말일까, 궁금하기도 했지만.

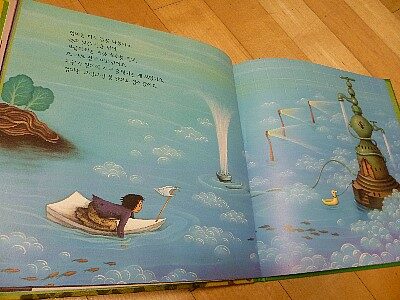

아이들은 상상의 세계로 쉽게 건너간다. 이 책에 등장하는 산이라는 아이도 자장면을 먹으면서, 얼굴을 씻으면서, 그림을 그리다가 어느 틈에 상상의 세계로 건너가 버린다. 자장괴물이 되기도 하고, 거품나라에서 놀기도 하고, 상상의 그림은 종이를 넘어 벽으로 바닥으로 뻗어나가기도 한다. 문제는 상상의 세계를 잊고 현실 속 문제들을 해결하며 살아가기 급급한 엄마와 아이의 상상이 충돌하는 지점이다. 엄마는 아이를 이해하기 보다 아이의 상상이 벌여놓은 문제들을 해결할 일이 골치아픈 거다. 엄마 대폭발. 산이는 엄마가 내뿜는 뜨거운 열기에 가슴이 뛰고 손발이 후들거리고, 숨도 제대로 쉴 수 없을 만큼 공포에 휩싸이다가 그만 사라져 버린다.

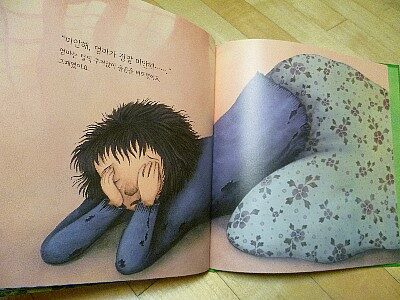

정말 그렇다. 엄마가 감정조절에 실패해서 아이에게 지나치게 화를 낸 후 아이는 변한다. 본래 내 아이의 모습이 사라지고 축 늘어진 어깨와 풀죽은 표정, 자신없는 말투, 엄마 눈치를 보느라 제대로 시선도 마주치지 못하는 눈빛... 그제서야 내가 더 참아야 했다는 걸, 적어도 그렇게까지 감정적이 되지는 말아야 했다는 걸, 아이에게 내 사랑이 필요한 것처럼 나도 내 아이의 사랑을 받는 엄마가 되고 싶다는 걸, 기운없이 축 늘어져 얌전한 것보다 말썽을 부리더라도 씩씩하고 밝게 웃는 본래 내 아이의 모습이 더 좋았다는 걸 깨닫게 된다. 이 그림책 속 엄마도 산이가 사라진 후 쓰디쓴 후회를 맛 본다. 엄마의 사랑을 잃은 아이만큼이나 아이의 사랑을 잃은 엄마도 비참하다.

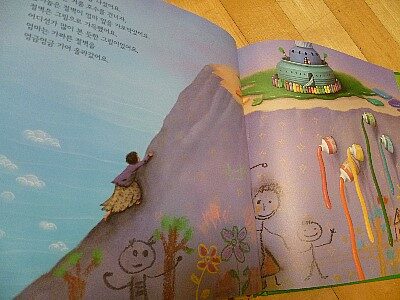

엄마는 산이가 상상하던 세계로 건너간다. 산이가 자장면을 먹으면서, 비누로 거품을 내어 얼굴을 씻다가, 그림을 그리다가 상상했을 그 세계를 되짚어 본다. 그리고 산이를 이해하기 시작한다. 엄마가 산이가 했을 상상의 세계를 엿보기란 쉽지 않아서 '허허벌판을 지나, 높고 낮은 산을 넘'고 '부글거리는 거품 호수를 건너'고, '가파른 절벽을 엉금엉금 기어'올라가는 험난한 과정을 거치고 나서야 겨우 산이의 내면을 이해할 수 있게 되는 것이다. 아이는 쉽게 건너갈 수 있는 상상의 세계가 어른에겐 이다지도 닿기 힘든 곳이란 뜻일까.. 그러니 좋은 엄마가 되기란 이렇게 쉽지가 않다. 아이를 따뜻하게 이해하고 감싸안아줄 만큼 넓고 깊은 품을 가져야 하는데 그게 말처럼 쉽지가 않아서 가끔 도 닦는 심정이 되기도 한다. 어쩌면 그림책 속 산이 엄마는 좋은 엄마가 되기 위한 통과의례를 거친 건지도 모르겠다. 흠.. 좋은 엄마라서 역경과 고난을 헤쳐나갈 수 있는 게 아니라, 역경과 고난을 헤쳐나가면서 좋은 엄마가 되어가는 건지도 모르겠다. 때론 아이가 내가 납득하기 어려운 방향으로 나아가더라도 이해하려는 노력을 포기하지 않는 것은 엄마로서 당연하면서도 참 힘든 일이기도 하다. 이 책은 힘들더라도 포기하지 말고 산이 엄마가 허허벌판과 높고 낮은 산과 부글거리는 호수와 가파른 절벽을 지나간 것처럼 그렇게 하라고, 자꾸 잔소리를 해댄다.

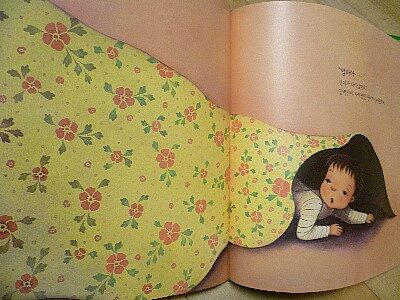

엄마의 치마는 그 고운 빛깔을 잃고 잿빛이 되어버렸다. 엄마란 사람은 아이로 인해 빛나는 사람이니까. 산이 엄마는 주저앉아 미안하다며 울음을 터뜨린다. 그 때 사라진 산이가 돌아온다. 엄마의 치마자락을 들추고 엄마를 부르며 나타나는 산이. 엄마의 치마는 고운 빛깔로 돌아오고. 순간 찌리릿, 가슴이 저렸다. 상처받은 아이에게 본래의 밝은 모습을 찾아주기 위해 이해하려고 노력하고, 눈물로 사과하고, 더 깊은 사랑으로 채운 엄마의 치마폭 안에서 아이는 자기로 돌아올 수 있었던 게 아닐까. 제목과 어울리지 않는다고 생각했던 꽃무늬 바탕, 그건 엄마의 '화' 너머에 펼쳐진 사랑의 의미였나 보다. 모든 걸 태워버릴 만큼 격렬하고 심한 상처를 남기는 '화'를 덮어 잠재우고 상처를 치유해주는 사랑 말이다.

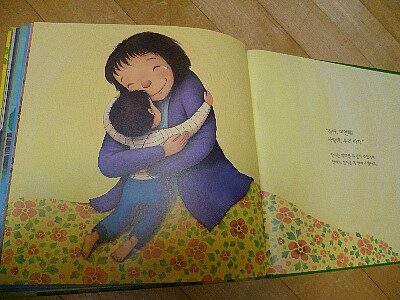

아이와 엄마의 아름다운 화해의 장면이다. 넓게 펼쳐진 꽃무늬 치마가 예사롭지 않다. 뜬금없이 치마를 하나 사입을까, 하는 생각을 해본다. 막내는 늘 바지만 입는 엄마가 좀 불만스럽지 않을까, 걱정스럽기도 하다. 하늘거리고 폭이 넓은 치마를 하나 사서 치마 자락에 아이를 확 감싸 안아주고 싶은 충동이 인다.

이 책을 읽고서도 난 어느 날 아이를 향해 소리를 지르며 화를 낼 것이다. 아이는 잔뜩 주눅이 들어서 소리죽여 울테지. 그런 아이를 보며 난 또 참지 못하고 폭발한 내 자신을 한심해할 게다. 그럴 때 잊지않고 내 치마 폭을 활짝 펼쳐 아이를 감싸줄 수 있기를, 내 사랑의 폭이 아이의 상처를 덮어주고도 넉넉하게 남기를, 힘들고 어렵더라도 포기하지 않고 아이를 이해하기 위해 노력할 수 있기를, 그래서 이 책의 마지막 장면처럼 늘 화해와 사랑의 포옹을 나눌 수 있기를 바란다.