어제 밤, 막내의 교복 블라우스 2장, 하는 김에 큰딸의 셔츠 3장까지 다림질을 했다. 다림질을 끝내고 주방 씽크대 위에 어질러진 것들을 정리하는 동안 카푸치노를 잊고 있었다. 저녁으로 소고기를 먹고 돌아오는 길에 산 카푸치노는 거실 테이블 위에서 차갑게 식어버렸다. 난 식어버린 커피도 잘 마시므로 별로 개의치 않았다.

거실에 앉아 하루키의 <달리기를 말할 때 내가 하고 싶은 이야기>를 읽으면서 카푸치노를 마셨다. 식은 커피도 잘 마시지만 식어서 다 내려앉은 카푸치노의 거품은 좀 볼썽 사나웠다. 12시가 넘었고, 월요일엔 아들이 6시 반에 일어나 나가야 하므로 나도 일찍 자려고 자리에 누웠다. 그런데 눈이 말똥말똥, 정신이 생생했다. 한참을 뒤척이다 결국 일어나 앉았다. 어차피 잠도 오지 않는데, 책이나 더 읽자.

2시를 넘어가도 좀처럼 잠이 찾아오지 않았다. 밤늦은 시간에 마신 카푸치노 탓일까. 예전엔 하루 중 어느 시간에 커피를 마시든 잠을 자고 못자고는 상관이 없었는데, 나의 수면과 각성은 카페인과 무관하다고 생각했는데, 이제 그게 안되나보다. 몸이 카페인에게 지기 시작하는 것 같았다.

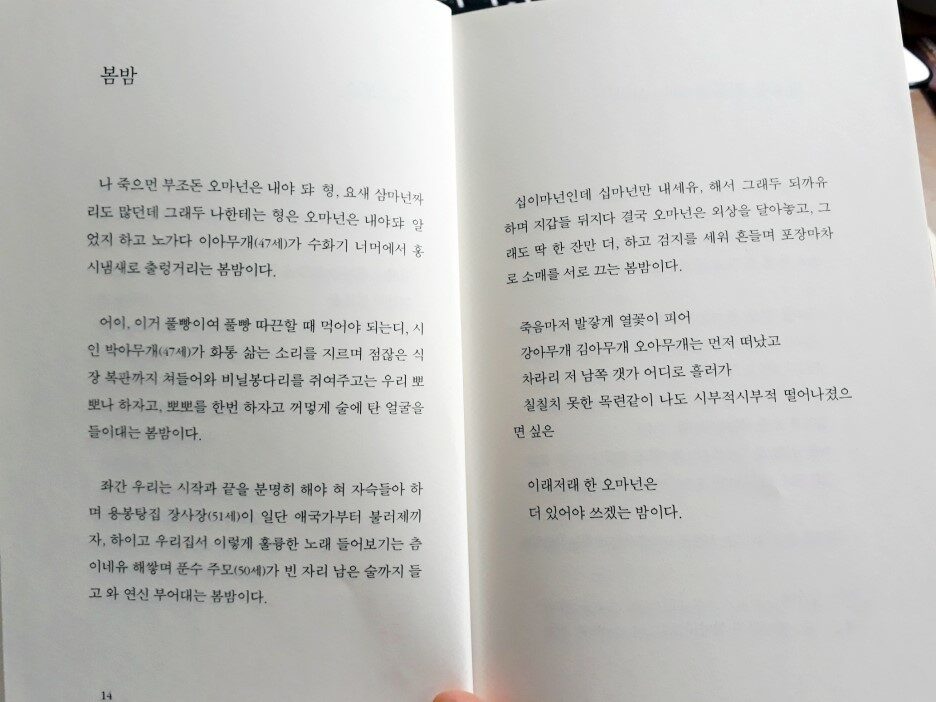

새벽 3시쯤엔 시집, 김사인 시인의 <가만히 좋아하는>을 펼쳤다. 봄밤이니까 '봄밤'을 읽고 자야지. 시 '봄밤'을 펼쳐 읽었다. 그런데 어, 내가 왜 이러지. 웃는데 눈물이 나는 건 뭐야. 처음 읽는 시도 아닌데, 뭐 이런 경우가...

추적추적한 봄밤에 이런 시는 너무 따뜻하고 정겹다. 술 한 잔 마시고 불콰해진 낯으로 고단한 삶 따위 뭐 대단키나 하냐는 듯이, 끌어당기는 소매 뒤로 쓸쓸함을 감추고 호기를 부리는 봄밤. 그 투박하고 서글픈 정서가 진하게 가슴에 와 닿았다.

그때까지도 저녁에 먹은 소고기는 오랜 시골마을 터줏대감 어르신처럼 내 뱃속에 근엄하게 좌정하고 있었고, 내 위는 엄한 할아버지 앞에 무릎꿇고 앉아 불편해서 어쩔 줄 모르는 아이 같았다. 카페인은 오래도록 막강하게 각성의 힘을 유지하고 있었고 내 마음은 시 하나에 무너져 어두컴컴한 거실 스탠드 조명 아래서 주책맞게 눈물이나 찔끔대고 있었으니... 참으로 길고 힘든 봄밤이었다.