최근 심심치 않게 들리는 말이 가족해체에 반인륜적 범죄 등의 말이다. 그만큼 현재의 가족이란 단어가 주는 의미가 과거와는 판이하게 다르기 때문이다. 다양한 원인이 있겠지만 그것에 대해서 말하진 않겠다. 다만 현재에서 일어나는 부모 자식간의 범죄, 부부 사이의 범죄나 사건등과 같이 가족간의 사건 사고가 비단 현재에만 있었던 것이 아니라 오히려 과거에는 그 잔혹함이 현재에 비해 덜하지 않은 일들이 상당수 있었다는 것이다.

특히 그런 일들이 과거 유교 사상에 입각한 충효와 정절, 가부장 제도의 당연함에서 오는 것들로 생각해서 심각하게 생각하지 않거나 사회문제화되지 않았다는 점에서는 오히려 현재보다 더한 일들이 있었을지도 모른다는 사실이다. 이 책에서는 그러한 사례들만 골라서 이야기를 이어가고 있는데 그 발상이나 견해가 확실히 이전까지의 책에서는 볼 수 없었던 신선함이 느껴질 정도다.

피리 부는 사나이가 마을에 들끓는 쥐들을 몰아내 줬음에도 마을 사람들이 그에 합당한 댓가를 주지 않아서 이번에는 아이들을 데리고 가버렸다는 이야기를 그 시대 먹고 살기 힘들었던 부모들이 사라진 아이들에 대해서 슬퍼하기 보다는 오히려 속시원해 했을지도 모른다는 이야기는 충격적이면서도 억지스럽게 다가오지 않는다.

또한 장화와 홍련의 이야기에서 왜 두 자매의 아버지는 자매를 시집 보내지 않았는지에 대한 이야기가 나오는데 둘의 생모가 죽으면서 유언으로 둘을 좋은 곳에 시집 보내 달라고 했음에도 아버지는 과년한 딸들을 끼고 산다. 그것에 대해서 일부 학자들은 배좌수(아버지)가 두 딸에게 성적 학대를 가했을지도 모른다는 견해가 있을 정도로 확실히 배좌수의 행동은 그 시대의 풍습(어느 정도 나이가 되면 시집을 보내야 함에도 배좌수는 상당한 나이가 되었을 것으로 생각되는 두 딸을 계속 데리고 있는 것이다.)에 비례해서도 이상하다고 생각하는 것이다.

결국 계모가 자신의 아들을 시켜서 둘을 죽이는데 그것을 명한 아버지 배좌수는 그 이후 사또가 장화와 홍련의 원한을 풀어 주는 과정에서도 아버지에 대한 언급은 없는 것이다. 이런 것들은 양반 남자 중심의 가부장제도가 뿌리 깊이 박혀 있는 것으로서 그 모든 원인이 계모에게도 돌아간 것이다.

그외에도 해와 달 된 오누이 이야기를 통해서 현대 부모들의 한 단면을 보는 듯한 과도한 자식 사랑을 읽을 수 있다. 자식에 대한 사랑이 지나쳐 그것이 자식을 망치는 길임을 모르는 부모들의 이야기가 나오는 것이다.

게다가 과거 첩과 기생이라는 특수한 신분에 놓인 여자들의 이야기를 통해서 그녀들이 투기를 할 수 밖에 없었던 모습이나 자신의 자리를 지키기 위해서 행한 일들이 자세히 나와 있다. 그리고 첩의 자식이였던 홍길동의 이야기를 통해서 당시 사회에서 서얼차별과 함께 길동이 진짜 호부호형하고 싶었던 진짜 욕망을 거론한다. 첩의 자식은 관직에 나아갈 수 없었을 뿐만 아니라 설령 가능하다 할지라도 지극히 제한적이였다. 그것은 한정된 관직을 적자인 양반들이 자신의 기득권을 지키기 위한 방편으로 서얼들에 대한 관직 진출을 제한하였기 때문이다. 결국 길동이 호부호형한다는 것은 적자로서의 진짜 양반과 똑같은 입신양명을 바랬음이다.

그밖에도 과부에 대한 이야기가 나오는데 흔히 효자에 대해서 나랏님이 칭찬하고 그 기념비를 세웠던 것 처럼 과부가 열녀가 되면 열녀비를 세워졌는데 과연 그 과부는 진짜 스스로가 원해서 열녀가 되었는가 하는 것이 주된 의문인 동시에 그속에는 가문의 영광을 위해서 만들어진 열녀가 있었음을 이야기한다. 열녀비를 하사받은 가문에서 들으면 천인공노할 노릇이지만 그 근거에 상당한 일리가 있음이 이 책의 매력이다. 터무니 없는 주장을 하지도 않으면 근거없이 섣불리 말하지 않기 때문이다.

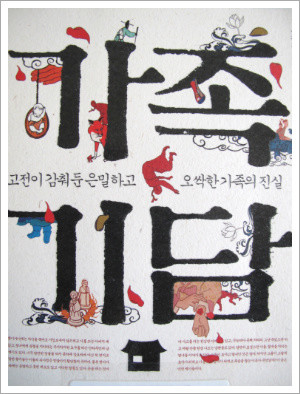

지극히 당연하게 생각했던 충과 효, 그리고 정절에 대한 이야기에 가려진 모두가 숨기고자 했던 진실을 밝혀내고 있다는 점이 이 책의 매력이라고 생각한다. 직설적인 표현과 논리적인 접근 역시도 행복해 보였던 가족과 가정의 진짜 모습을 보여주고 있다고 생각한다. 기담이라는 말에서 뭔가 오싹하고 무서운 이야기일지도 모른다는 생각을 하겠지만 무섭다기 보다는 기이할 기(奇)의 이야기(담 : 談)이 아닐까 싶다.