구글 페이스북 넷플릭스 등에 이용되는 알고리즘 기술은 나를 당황시키기도 한다.

이미 구매를 끝낸 물건인데 다른 회사의 비슷한 제품이 인터넷 검색중에 배너로 뜨는가 하면, 내 취향의 영화가 자동으로 뜨기도 한다. 대부분 내 취향과 벗어난 컴퓨터의 오류지만 어쩔때는 정말 신기하게도 딱 맞는 영화를 추천하기도 한다. 이런 검색기록이나 영상을 보는 것들, 인터넷에 글을 쓰는 것들이 돈이 된다는 세상이 아직도 낯설기만 하다.

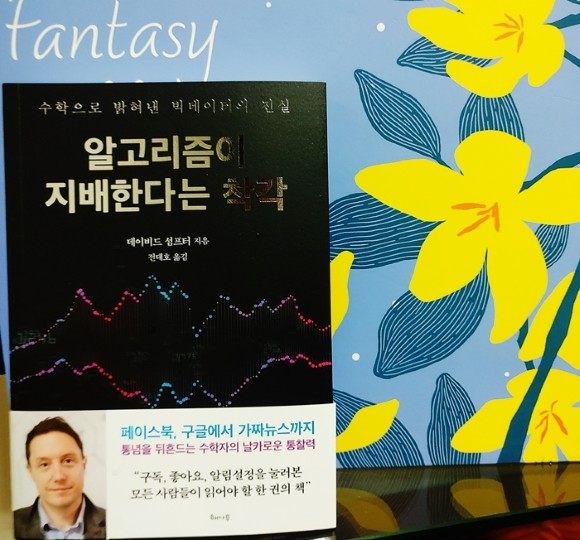

이런 알고리즘에 의해 거대한 기업이 된 회사들의 음모를 다룬 감시자본주의 사회라는 책을 접했었는데 이 책에서는 상반된 내용을 이야기 하고 있다.

이런 상극의 주장을 하는 책을 다 읽어보는 것이 어쩌면 조금은 즐거운것 같다. 어떤 의견을 반드시 일치 시켜야 한다는 생각에서 벗어나고 싶기도 하고 나름대로 판단을 해보고 싶기도 해서이다. 그런 읽기가 혼란을 줄 수도 있지만 세상에 정답과 절대진리는 없다는, 가능성을 열어두는 측면으로 생각해볼 수도 있다.

무비판적인 사고를 지양하기 위해서도 그러하다. 책이 아니더라도 한쪽의 편향적이거나 자극적인 인터넷 기사나 출처불분명한 글들을 보고 무비판적으로 받아들이고 빠지게 되면 일상생활에도 지장이 생길지 모른다. 고집보다는 근거와 증거, 논리가 판단의 기준이 되기 위해서는 이런 독서를 하는 것이 좋다고 생각한다.

저자는 스웨덴 웁살라 대학에서 응용수학을 가르치고 있는 교수이자 박사이다. 알고리즘이 우리에게 영향을 미치기는 하지만 우리를 조정하거나 감시할 수는 없다고 저자는 수학적 계산을 근거로 주장한다. 필자가 워낙 수학에 말그대로 무식한지라 수학적으로 이야기 한다고 해서 알아들을 수도 확인해볼 수도 없지만 설득력은 확실히 있게 느껴진다.

그래도 현대 사회는 수학자들이 이끌어가는 것은 사실인것 같다. 구글이나 페이스북의 창립자들이 수학영재들이었다는 것은 널리 알려진 사실이다. 참 부럽다는 생각이 든다. 지금 학창시절로 돌아간다면 왜 배우는지도 모르고 그렇게 싫어하고 어려워했던 수학에 대해서 다시 생각해보고 공부할 수 있지 않을까 싶은 생각도 들었다.

1부에서는 알고리즘이 어떻게 우리를 분석하며 그런 데이터를 바탕으로 빅데이터 전문가라는 사람들이 내놓는 결과들의 맹점에 대해서 이야기 한다. 같은 데이터를 가지고 그것을 어떻게 주장하는데 갖다 붙이냐에 따라서 다른 의미로 해석되기도 한다. 전문 동기부여 강사나 저자라는 사람들의 자기계발서들을 보면 어떤 심리학 결과나 현상들을 본질에 상관없이 조각만 떼서 저자의 주장에 근거랍시고 갔다 붙이는 사람들이 은근히 많은데, 이건 실제 기업의 마케팅에도 사용되고 있는 기법이기도 하다. 조금 의미는 다르지만 말이다. 광고라는 것은 상품을 잘 포장하는 것이다. 따지고 보면 틀린 말은 아닌데 오묘하게 과장되고 편향적으로 포장된다. 집단 지성은 이런 수법들을 이겨낼 수 있다고 저자는 긍정적으로 이야기 하고 있다. 상당히 공감이 가는 내용이었다.

세상은 점차 발전하지만 사람들의 인식도 그에 따라 발전한다고 생각하면 오산이지 싶다.

오히려 음모론이 판치고, 가짜 뉴스를 신봉하고, 자극적인 제목과 내용의 조회수를 노린 유튜브 채널이 힘을 갖게 되는 것을 보면 말이다. 우리 때는 이런 이야기를 하자는 것은 아니다.

내가 10대 후반에 인터넷이라는게 널리 보급되기 시작했고 그때는 그저 미숙했었고 인터넷 세상이 현재처럼 되리라고는 아무도 생각 못했을 것이다. 옛날에도 편향적인 언론들의 극단적인 보도는 있어왔고 거기에 넘어가는 사람도 많았다.

그러나 지금은 그런 좌우 성향의 양 극단보다 못한 정보들을 사람들이 진지하게 받아들이는 것이 은근히 많다. 유명 모 대학 교수의 미래 디지털 세상에 방향에 대한 강연을 들은적이 있는데, 디지털 원시인이라는 단어가 나온다. 디지털에 미숙한 사람이라는 뜻이 아니라 단순해지고 편리해진 디지털 사회의 문명을 누리면서 점점 철학이나 가치관과 사고방식이 퇴화되고있는 사람들을 지칭하는 단어였다.

농담처럼 이야기 해서 웃기도 했지만 혹시 나도 그렇게 되가고 있지 않은지 경계를 했었다. 그런데 요즘 유튜버나 커뮤니티의 댓글들을 보면 그게 일리가 있어 보이기도 한다. 나부터도 경계를 더 해야겠다.

알고리즘이 상업적 이익을 위해 이용되는 것을 경계를 할 필요는 있지만 필요이상으로 확대해서 생각을 할 필요는 없을 것 같다는 생각이 들게 한다. 사실 그것들은 기업의 이득, 자본 수익을 위한 것 그 이상도 이하도 아니지 싶다. 그저 영업사원이 판매를 위해 과장하고 포장하듯이. 그러나 거짓말을 하는 영업사원은 후에 신뢰를 잃듯이 무슨 큰 음모가 있다고 해도 사람들이 마냥 당하고만 있지는 않을 것이다.