-

-

우리에게는 수학적 사고가 필요하다 - 생각의 힘을 기르는 48가지 사고법

후카사와 신타로 지음, 이용택 옮김 / 앤페이지 / 2021년 9월

평점 :

일찌감치 수학을 포기한 나에게는 수학은 그저 현실에서 별 쓸모없고 머리만 아픈 과목이었다.

수포자들의 핑계거리는 늘 계산기가 있는데 뭣하러 내가 계산을 해야 하냐는 사고 방식이었을 것이고 나 역시 그랬기 때문이다. 공부와는 담 쌓고 지냈기 때문에 더욱 그랬던 것 같다. 그래도 국어 과목은 나름 잘했기도 하고 약간의 흥미도 있었다.

학교를 졸업한지 한참이 지나 독서라는 취미가 생겼고 인문학 철학에 관심이 많아서 관련 서적들을 읽었는데, 철학사 서적을 읽어보니 놀라운 이야기가 있었다. 그리스 철학자들은 위대한 수학자이기도 했다는 사실이다.

이과하고 문과는 천지차이라고만 생각하고 살았던, 그나마 문과 스타일이었던 나에게는 뜬금없기 까지 한 사례였다. 생각해보면 수학은 매우 논리적인 학문이고 추상적인 학문이다. 철학과 인문학의 특성도 그러하다. 학문은 어느 단계에 이르르면 서로 거미줄처럼 얽혀있다던 말이 어렴풋이나마 이해가 되는 듯하다.

추상적인 것들을 숫자와 기호로 나타내는 학문이 수학인데 지금 세상은 수학이 지배하고 있다고 봐도 과언이 아니다.

구글과 페이스북의 설립자는 수학 천재들이었고 보통 사람들은 알 수 없는 수학지식으로 보통사람들의 생활방식을 바꿔놓은 시스템을 만들어버렸다.

아직도 이해가 잘 안되고 개념적으로만 알고 있는 알고리듬 처럼 보이지 않는 곳에서 알 수 없는 방식으로 사람들의 정보를 수집하고 재생산하여 어마어마한 자본으로 환원시키기도 한다. 컴퓨터, 기계가 돌아가는 방식도 이런 수학공식과 컴퓨터 언어로 이루어져있다. 이것은 잘 알지 못하면 낯선나라의 외국어 같기만 하다.

그렇다고 이제 와서 수학공부를 하고 싶은 욕심은 있지만 하기가 쉽지도 않고, 현실적으로 다른 공부를 하는게 맞는 건데, 그래도 수학적 사고라는 것이 무엇일까 하는 궁금증이 있었다. 내가 전혀 생각치도 못했던 방식으로 세상을 바라보는 사고 방식일거라는 어렴풋한 생각만 들었을 뿐이다.

그래서 이 책에 관심이 갔던 것이다.

수학을 몰라도 수학적인 사고 방식은 탐이 난 것이다. 그것이 뭔지 이해도 못하면서 말이다.

'세상에는 정답 따위는 없다'라는 서문부터 마음에 들었다. 수학은 답을 구하는 학문이 아니었던가? 그런 사고 방식을 이야기 하는 책의 서문치고는 파격적이기도 하다.

' 정답은 없다. 자신만의 답이 있을 뿐이다' 평소에 내가 일상에서도 자주 하는 말이었다. 서평을 쓸때도 자주 언급하기도 했는데, 오래전부터 주변 지인들에게 이런 이야기를 하면 나를 이상하게 보거나 넘겨 들으려고 하는 경향이 있었다.

이 책이 말하는 수학적 사고는 '정의, 분해, 비교, 구조화, 모델화' 라는 다섯가지 사고법이다. 수학교육가인 저자가 쓴 책이지만 어려운 수학 공식에 대한 설명은 없다. 수학적 사고라는 것은 수학을 할 때 머릿속에서 일어나는 행위를 뜻하는데, 다섯가지 사고법으로 이를테면 삶에 닥친 어떠한 고민이나 현상을 풀어나가는 지혜를 이야기 하고 있다.

연습문제를 통해 수학적 사고를 훈련하는 방식도 재미있었다. 역시 답보다 사고과정을 강조하고 있다. 논리적인 수학적 사고방식으로 답을 추론할 수도 있기 때문에 일상생활에 보탬이 됨은 물론이다. 수학적 사고가 참 실용적이라는 생각이 들게 하는 책이다. 이걸 진작에 알았더라면 수학을 했을 텐데 하는 소용없는 생각이 드는 것도 어쩔 수가 없었다.

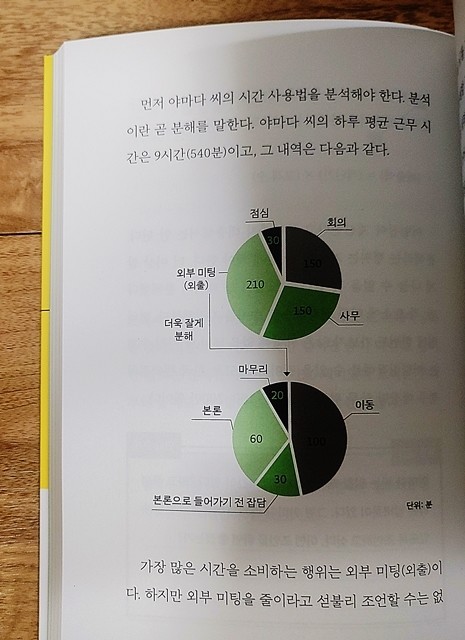

분해 분석의 사고방식을 다루는 3장은 특히 평소에 유용한 사고방식이 될 것이다. 분해뇌를 만드는 트레이닝은 직장업무 등에서 쓰일 수 있으니 유용할 것이다. 시간관리나 인간관계에도 응용할 수 있다.

어쩌면 나도 어느정도 수학적 사고방식을 가지고 있었던것 같다. 단지 수학을 잘 몰랐던 것 뿐이다. 인문학을 좋아했던 사람인데 그게 수학적 사고 방식과도 연관이 있으니 수학을 했으면 잘하지 않았을까? 하는 역시 소용없는 생각이 자꾸 들었다.

구조화 과정은 특히 중요하다. 수학은 설명할 수 없는 것들을 설명할 수 있도록 하는 것이 목표라고 저자는 말한다. 추상적인 것을 물리적인 기호로서 표기하는 것이다. 언어화 시키는 것이기도 한 체계화는 구조화와 모델화로 나뉜다.

사실 인간의 언어 또한 설명할 수 없는 세상을 언어로 표기해놓은 일종의 규칙이다. 사과는 원래 사과가 아니라 그 자체일 뿐인데 인간이 사과라고 명명을 해놓고 체계화를 시켰듯이. 의사소통에서 언어의 역할은 중대하지만 언어아닌 비언어적인 요소, 언어이전의 인간과 현재도 인간 이외의 생물들이 의사소통을 하는 수단으로 활용되는 비언어적인 커뮤니케이션을 간과해서는 안된다. 언어라는 것으로 세상을 정제했지만 정제하지 못한 것들과 정제 이전의 모습이 있다는 것에 너무 얽매이면 골치가 아프지만 그런 세계가 있다는 것은 알고 있어야 한다. 그래야 편협한 시각에 갖히는 것을 방지할 수 있을 것이다.

세상의 것들은 참 말로 형용하기 어려운 것들이 많다. 인간의 의미를 탐구하는 철학도 마찬가지인데 설명할 수 없는 세상을 설명하려는 인간의 시도 자체가 철학인 것이다. 그래서 철학자마다 상반된 이야기를 하기도 하는 것이 아닐까.

아주 독특하면서도 신선한 책이다.

이 책을 읽으니 왜 위대한 철학자가 수학자였는지 이해가 되기도 한다. 정확하게 현상이나 문제를 정의하는 것은 과정이 더 중요하다.

정확한 정의를 내리는 것이 중요하지만 그 정의가 반드시 정답은 아니라는 메세지를 잊지 말아야 한다.

우리가 세상에서 접하고 정의를 내리는 것들은 어쩌면 그 사물의 본질과는 별로 관계가 없을 수도 있다. 그저 개념화한 인간의 관점일 뿐이다. 동물이나 식물은 우리가 이름을 붙이고 분류를 했지만 그들의 입장에서 보면 그들을 이해했다고 할 수 있을까?

그게 애초에 불가능한 것일 수도 있다. 우리집 강아지를 어떤 부분으로는 교감을 하고 몸짓 신호등을 통해서 감정도 교류할 수 있지만, 그게 전부는 아니며 우리는 강아지를 온전히 이해할 수 없다.

그럼에도 불구하고 우리는 어떤 것을 이해하기 위해서 노력하는 것을 그만 둘수는 없다. 세상은 불확실한 것들 투성인데 그것을 개념화 하는 것은 저자의 말대로 쉬운 과정도 아니고 필요한 과정이기도 하다. 그러나 그것만을 고집하면 안된다. 과학도 이미 알려진 이론들을 계속 뒤집어가는 과정을 반복한다.

동물이 어쩔 수 없이 동물의 관점으로 세상을 보게 되듯이 우리 인간도 인간의 관점으로 세상을 볼 수 밖에 없지만 다른 가능성을 열어두는 것, 내가 모든것을 안다고 생각하지 않아야 한다는 것도 마음 한켠에 염두해두고 있어야 할것이다. 소크라테스의 '나는 아무것도 모르지만 한가지는 안다. 그것은 내가 아무것도 모른다는 것을 안다는 것이다' 라고 한 말의 의미와 비슷하지 않을까 감히 생각해보게 된다.

노벨상을 거부한 작가 장 폴 샤르트르는 '문학이란 무엇인가' 의 서문에서 문학이 무엇인지 자신도 모른다고 말했듯이 탐구하는 과정자체가 아름다운 것이라 하겠다. 인간은 우주를 탐구하지만 우주는 어쩌면 영원히 그 비밀을 밝혀내지 못하게 될 것이고 과학자들은 그 사실을 잘 알테지만 그렇다고 탐구를 그만 두지 않을 것이다.

어쩌면 그래서 더 탐구를 그치지 않는 것일지도 모른다. 명확하게 밝혀진다면 더이상 탐구할 필요가 없을 것이니까.