지난번 페이퍼에 이어서 『데카르트의 비밀노트』에 나오는 이야기를 계속해 보자. 이번에 다룰 내용은 데카르트가 생전에 공개하지 않고 비밀리에 작성한 노트에 과연 어떤 내용이 있을까 하는 것이다.

지난번 페이퍼에 이어서 『데카르트의 비밀노트』에 나오는 이야기를 계속해 보자. 이번에 다룰 내용은 데카르트가 생전에 공개하지 않고 비밀리에 작성한 노트에 과연 어떤 내용이 있을까 하는 것이다.

1650년, 데카르트가 스웨덴에 크리스티나 여왕의 개인교사로 건너갔다가 급작스런 독감증상으로(독살설도 존재한다. 그를 치료했던 의사가 위트레흐트논쟁으로 인해 데카르트를 극도로 혐오했던 네덜란드 사람이라고 한다)사망하자, 생전에 그가 기록했던 문서들은 당시 스웨덴주재 프랑스 대사였던 샤뉘를 통해 프랑스의 지인이었던 클로드 클레슬리에에게로 전해진다. 그 과정에서 배가 난파하여 데카르트의 노트를 소실할 뻔한 우여곡절을 겪기도 하였다. 어쨋든 운좋게도 문서를 손에 넣은 클레르슬리에는 데카르트의 노트들을 살펴보았는데 그 중에서도 온갖 알 수 없는 기호와 암호로 가득 차 있어서 도저히 해독할수없는 노트가 있었다. 그것이 문제의 비밀노트였다.

한편 당시 미적분문제로 씨름하고 있던 라이프니츠는 때마침 프랑스에 거주하고 있었고 동시대의 유명한 수학자였던 크리스티앙 호이겐스의 도움을 받아 데카르트의 유고에 대해서 이야기를 듣게 된다. 라이프니츠가 데카르트의 이 미발표 문서들에 관심을 가지게 된데에는 몇가지 이유가 있었다. 무엇보다도 당시 그가 연구하고 있었던 미적분이론과 큰 관련이 있다. 라이프니츠는 1673년 런던으로 건너가 영국 수학계 인사들과 교류를 하였고 왕립학회의 회원으로 선출되기도 하였다. 그런데 일부의 영국학자들은 그의 수학의 업적은 "데카르트로부터의 연역에 불과하다"고 폄하였다고 한다. 또한 "데카르트가 새로운 수학적 방법의 진정한 창시자였고 그의 후계자들의 공헌은 오직 데카르트의 연장이며 상세화일 뿐이다."라고 주장하는 편지를 받기도 하였던 것이다. 이에 미적분이론과 같은 새로운 수학이론을 고안하고 있던 라이프니츠는 데카르트가 남겼다고 하는 미발표 유고들 속에 혹시라도 자신이 발표하려고하는 수학이론과 비슷한 것이 있지 않았나하는 확인 작업이 꼭 필요하였다. 혹시라도 자신이 미적분 이론을 발표한 이후 데카르트의 유고가 출판되어 자신의 독창적 이론이 의심받게 된다면 그것이야 말로 큰 낭패가 아닐 수 없었던 것이다. 가뜩이나 영국수학자들로부터 데카르트의 후계자에 불과하다라는 평가를 듣고 있던 마당에.때 마침 데카르트의 비공개 노트에 대해서 듣게 된 그는 부랴부랴 호이헨스의 소개를 통해서 클레르슬리에가 보관하고 있었던 데카르트의 유고를 확인하게 되었다. 그 때가 1676년 7월이었다.

라이프니츠가 보았던 데카르트의 사라진 "비밀노트"의 제목은 <입체의 요소에 관하여>였다. 노트는 모두 16쪽이었다고 한다. 노트는 도형그림이 한쪽에 빽빽하게 그려져 있었고 온갖 상징들과 암호들로 이루어져 있었다. 그러나 라이프니츠는 암호해독의 전문가였다. 또한 장미십자회 회원이었으므로 장미십자회 회원들이 사용하는 상징의 의미를 누구보다도 잘 파악할 수 있었다. 라이프니츠야 말로 데카르트의 비밀노트를 가장 잘 해독할 수 있는 적임자 였던 것이다. 필사를 하다가 그는 중간에서 멈추었다고 한다. 왜냐하면 시간도 촉박했을 뿐더러 그 노트의 핵심내용을 이미 간파 했으므로. 대신 그는 짤막한 주석을 남겼다. 그런데 그 주석이 완벽하게 이해되기 까지는 또다시 300년이 걸렸다. 그 주석의 해독은 1987년 프랑스 출신 수학자인 피에르 코스타벨에 의해서 비로소 완성된다.

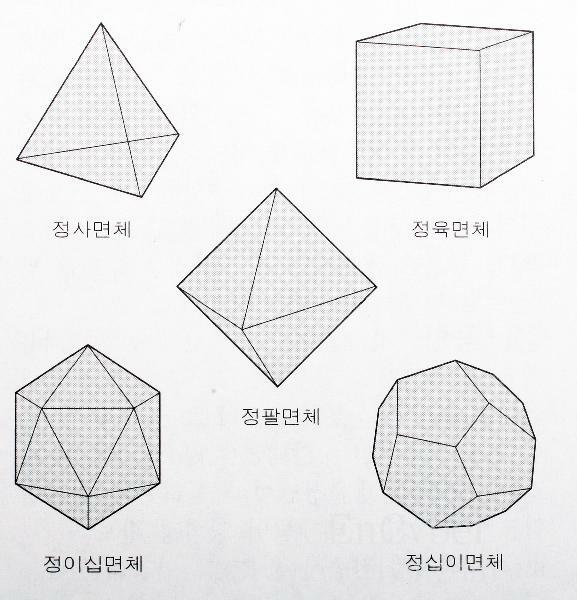

그렇다면 데카르트는 왜 정다면체에 그렇게 관심이 있었을까? 비밀노트를 작성하면서까지 숨기려고 했던 비밀은 무엇이었을까? 유클리드의 『기하학 원론』은 총 13권으로 이루어져 있다. 그중 마지막 13권째는 정다면체에 관한 내용으로 이루어져 있다. 그것은 플라톤이 중요하게 다루어서 플라톤입체라고도 불리우는데 그 5개의 플라톤 입체는 1. 정사면체, 2. 정육면체, 3.정팔면체, 4, 정십이면체, 5. 정이십면체이다.

정다면체는 각 면이 정삼각형, 정사각형, 정오각형으로 이루어져 있고 그 면들이 모두 합동인 입체도형이다. 그런데 이 정다면체의 중요한 특징이 "정다면체가 구에 내접한다"는 사실이다. 유클리드의 『기하학원론』에서는 이것을 여러가지 정리로 증명한다. 정다면체가 구에 내접한다는 것은 예를 들어 정육면체를 구에 넣으면 구에 쏙 들어가고 그 여덟개의 모서리가 모두 구에 내접한다는 것인데 이 성질은 앞서 말한 5개의 정다면체 모두에 해당한다. 이러한 정다면체의 성질은 고대 이집트에서도 알려져 있었고 고대그리스에서도 매우 중요한 성질로 "그리스기하학의 결정판이며 그리스 기하학의 3차원적 확장"이고 "우주의 비밀"을 담고 있다고 생각했다.

데카르트는 이러한 정다면체에 공통으로 존재하는 원리가 무엇인지 연구하였다. 그가 이처럼 정다면체 속에 숨어있는 성질을 연구하였던 것은 앞에서 이야기 한것처럼 정다면체속에 우주의 숨겨진 비밀이 있을 것이라고 믿었기 때문이다. 그가 이런 정다면체 기하학에 관심을 기울인데에는 당시 지식인들 사이에 존재하였던 신비주의사상과 케플러와 같은 천문학자의 영향이 컷던 것으로 보인다.

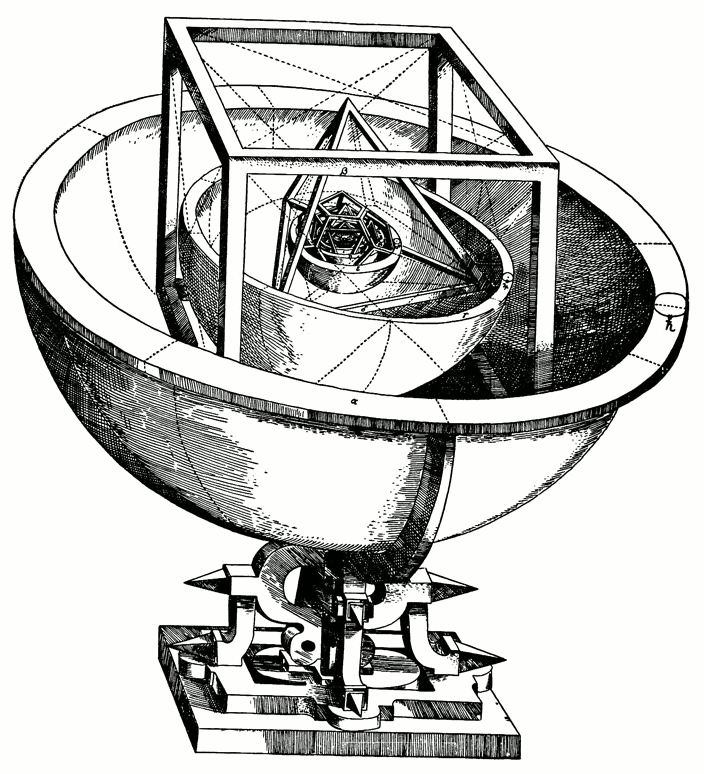

데카르트보다 먼저 우주의 구조를 연구했던 케플러는 1596년에 발표한『우주구조의 신비 Prodromus Dissertationum Mathematicarum Continens Mysterium Cosmographicum』 라는 책에서 코페르니쿠스의 『천체의 회전에 관하여』에서 서술된 지동설을 지지하는 이유를 기하학적 모델을 동원하여 밝힌 바 있다. 그는 이 책에서 태양계의 행성들은 태양주위를 원의 궤도로 공전하는데 그 공전의 모델을 바로 이 정다면체의 성질을 이용하여 설명하였다. 당시까지 발견되었던 6개의 행성 즉 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성을 정다면체를 내접, 외접하는 6개의 구와 연관시켜 설명하였던 것이다.

이처럼 그가 정다면체의 성질을 이용해 우주의 구조를 밝히려 했던 것은 분명 피타고라스와 유클리드 이래로 그리스기하학에 이어져 내려온 기하학을 통해 우주의 비밀을 밝히려고한 시도의 결과였다. 비록 그는 후에 티코 브라헤의 조수로 있으면서 좀더 정밀한 관측을 통해 후대에 케플러의 법칙으로 명명된 3개의 법칙을 발표하면서 태양계 행성의 궤도는 원이 아니라 타원이라는 것을 밝혀내기는 했지만 타원 역시 기하학의 원리에 의해서 유도되는 도형이 아닌가.

그런데 사실 이러한 케플러의 우주관은 그만의 독창적인 생각이 아니다. 그는 당시 유럽의 지식인들 사이에 유행했던 헤르메스주의와 같은 신비주의사상에 깊은 관심이 있었는데 특히 니콜라우스 쿠사누스Nicolaus Cusanus와 같은 학자에 깊은 관심을 가졌다고 한다. 쿠사누스는 에른스트 카시러에 의하면 "르네상스 철학을 하나의 체계적인 통일로 파악하려는 모든 고찰은 그 출발점을 쿠사누스에게 두어야 한다."와 같은 평가를 받는 인물이다. 그의 글을 인용해 보자.

"그것이 땅이든 공기든 불이든 다른 무엇이든 간에, 그것들이 우주의 고정된, 움직이지 않는 중심에 존재하는 것은 불가능하다.(...)따라서 중심일 수 없는 지구가 어떤 운동도 하지 않는다는 것은 있을 수 없다.(...)지구가 세계의 중심이 아닌 것처럼, 모든 항성 천구는 세계를 감싸는 둘레가 아니다. (...)이런 사실들로부터 지구가 운동하는 것은 자명해진다." (과학의 탄생. 동아시아, 303쪽에서 재인용)

이러한 부동의 고정점으로서의 지구를 부정하는 것은 그때까지의 전통적인 우주관이었던 아리스토텔레스적 우주관을 부정하는 것이었다.한편 그는 신의 창조물인 우주 속에는 수에 의해서 표현되는 비례의 법칙이 숨어있다고 이야기한다.

"수가 없으면 존재하는 것끼리의 다(수)성은 존재할수 없다. 왜냐하면 수가 없어지면 사물의 구별, 질서, 비율, 조화, 나아가 존재하는 것끼리의 다성 자체가 없어져버리기 때문이다.(과학의 탄생. 동아시아, 307쪽에서 재인용)

"신은 세계를 창조할 때 산술학, 기하학, 음악 및 천문학을 동시에 사용했다. 그래서 우리도 모든 사물이나 모든 원소, 모든 운동의 비율적인 관계를 탐구할 때 이들 학술을 사용한다." (지혜로운 무지 De Docta Ignorantia. 과학의 탄생, 동아시아, 308에서 재인용)

이처럼 쿠사누스는 우주의 구조를 해명하기 위해서 지구의 운동가능성과 그속에 숨어있는 비례와 조화의 법칙을 이해하기 위한 수학의 필요성을 강조하여 후대에 코페르니쿠스나 케플러 그리고 데카르트와 라이프니츠와 같은 근대적 학자에게 큰 영향을 끼쳤던 것이다.(사실 이러한 쿠사누스의 우주관자체도 플로티누스Plotinus의 일자의 철학와 같은 신플라톤주의의 영향을 받은 것으로 볼 수 있으나 이글에서는 그와 관련된 논의는 생략하기로 한다.)

이와같은 당시 유럽에 존재하였던 신비주의적 전통은 케플러와 데카르트에게도 강하게 작용했음에 틀림없다. 그리고 케플러와 동시대 인물이면서 그를 생전에 만났음이 틀림없고 신비주의 비밀결사였던 장미십자회 소속 학자인 요한 파울바허와 같은 학자와 교류하면서 그들의 영향을 받은 데카르트는 그리스 기하학 중에서도 우주의 비밀스러운 구조와 관련이 깊은 것으로 보이는 정다면체 기하학의 신비로운 성질에 더욱 매료될 수밖에 없었던 것이다. 그렇다면 라이프니츠가 데카르트의 비밀노트에서 밝혀낸 것은 과연 무엇일까?

라이프니츠는 데카르트의 비밀노트를 필사하는 도중 수수께끼같은 수열을 보게 된다.

4 6 8 12 20 그리고 4 8 6 20 12

그는 첫번째 수열의 의미를 금방 파악했다. 그것은 앞에서 말한 정다면체의 면의 수였던 것이다. 즉 4(정사면체), 6(정육면체), 8(정팔면체), 12(정십이면체), 20(정이십면체)를 의미하였던 것. 그리고 두 번째 수열은 각각의 꼭지점의 수와 일치한다. 여기에 모서리의 수를 추가하면 다음과 같은 수열을 얻을 수 있다.

정사면체 정육면체 정팔면체 정십이면체 정이십면체

면 4 6 8 12 20

꼭지점 4 8 6 20 12

모서리 6 12 12 30 30

그런데 여기에서 면과 꼭지점의 수를 더한다음 모서리의 개수를 빼면 2가 나온다. 면을 F라 하고 꼭지점을 V 모서리를 E라고 하면

F + V - E = 2

이 공식은 위의 5가지 다면체 모두에 적용될 수 있다. 예컨대 정사면체의 경우 4+4-6=2, 정육면체도 6+8-12=2이고 나머지도 모두 같은 결과가 나온다는 것을 알 수 있다. 이러한 성질은 후에 위상불변량(topological invariant)라고 불리게 되는 성질을 보여주는 공식이 되는데 데카르트가 발견한 이 공식은 후에 위상수학(topology)라고 불리우는 수학의 분야에서 발견한 최초의 정리로 알려지게 된다.

위상수학은 라이브니츠에 의해서 최초로 그 가능성이 예견된 것으로 알려졌다. 그는 1679년 호이겐스에게 보낸 편지에서 "대수학이 양을 다루는데 비해 직접 위치의 기하학(geometra situs)을 다루는 해석의 또 다른 분과가 필요할 것이다."라고 말했다고 한다.

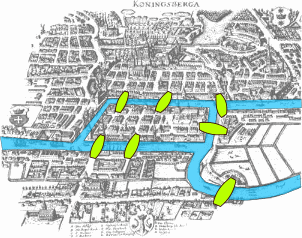

1732년 레온하르트 오일러Leonhard Euler는 그 유명한 "쾨니히스베르크의 다리문제"를 다루면서 "(쾨니히스베르크의 다리문제같은 것 들이) 아마도 라이프니츠의 위치의 기하학의 문제일 것이다."라고 말하였다. 또 그는 위에서 언급한 데카르트의 공식을 발견하여 "다면체 공식"를 발표하기도 한다. 그러나 사실 그 정리는 오일러보다 데카르트가 먼저 발견하였던 것이다. 최근에는 그 공식을 피에르코스타벨의 재발견 이후에는 "데카르트-오일러 공식"으로 부르는 경우도 많다고 한다.

그런데 이러한 "데카르트-오일러 공식"이 우주의 비밀을 밝히는 것과는 도대체 무슨 관련이 있는 것일까? 앞에서 이야기 했듯이 그것은 위상수학에서의 위상불변량(topological invariant)을 나타내는 공식이다. 그런데 이 위상불변량은 위상적 속성topological property라고 불리우기도 하는데 위상수학에서의 위상동형사상(homeomorphism)과 관련이 있다. 위상동형이란 무엇인가? 다음 글을 확인해 보자.

"오일러의 공식(F+V-E=2)에서 유의할 점은 이것이 꼭지점 모서리 면의 개수에 관한 것일 뿐, 모서리의 길이나 면의 꼴과 면적에는 아무 영향을 받지 않는다는 것이다. 즉, 주어진 모서리가 곡선을 이루고 주어진 면이 곡면이어도 마찬가지 결과를 얻는다. 프왕카레의 관찰에 따르면, 볼록다면체의 표면을 연속적으로 변형하여 구의 표면으로 보아도 역시 공식이 성립한다.(...)두 점집합 A, B에 대하여 1대 1대응 f : A → B가 있어 f 도 연속이고,역으로 역대응도 연속이라 하자. 여기에서 f 와 그것의 역대응(함수)가 연속이라 함은 A에서 서로 가까이 있는 점들은 f 에 의하여 B의 서로 가까운 점들로 변환되고 역으로 B의 서로 가까운 점들은 f 의 역함수에 의하여 A의 가까운 점들로 변환된다는 뜻이다.(...)이와 같은 성질을 만족하는 변환(함수) f 를 위상동형(homeomorphism)이라고 말하며 이 같은 f 에 의해서 불변인 성질을 위상적 성질(topological property)라고 부르는 것이다."(수학의 세계. 박세희. 서울대학교출판부, 171∼2쪽)

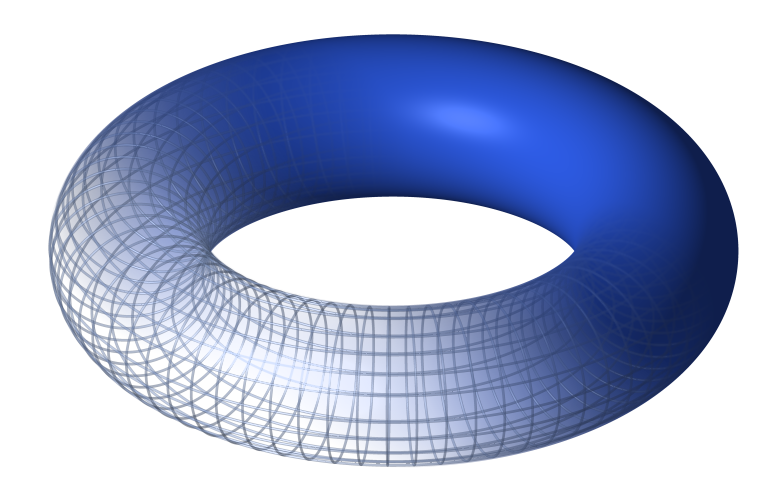

다시말하면 함수 f 가 일대일 대응이고 그것의 역함수도 성립하며 또 연속continuity라면 그것에 의해 표현되는 기하학적 속성들은 같은 위상적 성질을 가진다는 이야기이다. 위상수학에 대해서 이야기할때 흔히들 이런 농담을 한다고 한다. "수학자들은 도우넛과 머그잔을 구별하지 못한다." 그 이유는 위상수학으로 보았을 때 도우넛의 표면 (토러스 torus)와 머그잔의 표면은 위상동형이기 때문이다. 마찬가지로 구의 표면과 (정)다면체는 위상동형인데 데카르트가 비밀노트에 적었던 내용이 바로 이 구와 다면체의 동형성에 관한 위상불변량공식이었던 것이다.

그런데 우리가 살고있는 우주는 어떤 모양일까? 우주의 크기는 유한할까? 무한할까? 다시말해서 우주에는 경계boundary가 있을까? 대부분의 수학자들 특히 위상수학을 공부하는 학자들은 우주는 유한하다고 말한다. 우주를 예를 들어 3차원으로 된 정육면체 지도로 우주의 부분들을 표현한다면 유한한 갯수의 지도의 합으로 모두 표현할 수 있다고 한다. 그것을 수학용어로는 컴팩트(compact)하다고 한다. 이것이 의미하는 것은 결국 우주의 크기는 무한한 것이 아니라 유한하다는 것. 그런데 여기서 주의해야 할 것은 우주의 크기가 유한하다고 해서 우주의 경계boundary가 있다는 말은 아니라는 것이다. 크기는 유한한데 경계가 없다는 말은 무엇일까?

2차원 표면에 그릴 수 있는 둥그런 원반을 생각해 보자. 그것의 경계는 원이다. 원반의 내부는 2차원이지만 경계는 그것보다 한 차원 낮은 1차원의 원인 셈. 우리가 만약 이 원반 내부의 한 지점에서 바깥쪽으로 계속 걸어나가면 결국에는 1차원으로된 원 즉 경계를 만나게 된다. 그런데 구면sphere의 경우는 어떨까? 구면은 크기는 유한하지만 경계는 없다. 예를들어 우리가 살고있는 지구를 생각해 보자. 우리가 지금 있는 자리에서 출발하여 일직선으로 똑바로 계속 나아간다면 어떻게 되는가? 과거에 지구는 둥그렇지 않고 평평하다고 생각했던 적이 있다. 이 시절에는 지구의 끝 즉 경계에 다다르게 되면 거대한 낭떠러지나 절벽같은 것이 있을 것이라고 상상했다. 그런데 사실 지구의 표면은 오늘날 알다시피 구면sphere이다. 때문에 결국 그 사람은 자기가 출발한 자리로 되돌아 올 수밖에 없게 된다. 만약 지구에 경계가 있다면 우리는 원이나 직선과 같은 한 차원 낮은 경계와 만나야 하는데 그런 경계는 나오지 않고 자기가 출발한 자리로 되돌아오는 결과가 되는 것이다. 이 사실은 지구와 같은 구면은 경계가 없다는 것이 된다. 다시 정리해서 말하자면 원반과 같은 도형은 유한하고(compact하고) 경계boundary가 있지만, 지구의 표면과 같은 구면은 유한하지만 경계는 없다는 것이다. 그런데 수학자들은 우주의 모양도 이처럼 유한하지만 경계는 없는 즉 구면과 같은 성질을 가지고 있다고 생각한다. 왜 그렇게 생각하게 되었을까?

우리는 지구가 둥글다는 것을 안다. 그것을 알 수 있는 이유는 우리가 지구의 밖을 볼수있기 때문이다. 그리고 가장 확실하게는 지구밖에 나가서 지구를 볼 수 있기 때문. 우리는 그것의 움직일 수 없는 증거를 지구 밖에서 우주선이 지구의 모습을 촬영해 오면서 확인 할수 있었다. 그런데 우리는 우주의 밖으로 나갈수 없다. 아니 우주의 크기가 정확히 얼마나 되는지도 모른다. 그러니 우주의 밖으로 나가서 우주의 모양을 확인하는 것은 불가능한 일이다. 그렇다면 우리는 어떻게 우주의 모양을 가늠해 볼 수 있을까? 한 가지 방법은 우주의 모양에 관해서 위상학적 성질topological property을 확인해 보는 것이다.

수학의 밀레니엄 문제 중 하나인 푸앵카레의 추측(Poincaré conjecture )은 바로 이 위상수학 그리고 우주의 모양과 관련된 수학문제이다. 푸앵카레의 추측은 위상수학이 이룬 최고의 성과인 동시에 수학의 밀레니엄 문제로서 수많은 수학자들이 이의 증명을 위해 노력을 해왔다. 그 내용은 다음과 같다.

"밀폐된 3차원 공간에서 모든 밀폐된 곡선이 수축되어 하나의 점이 될 수 있다면, 이 공간은 반드시 원구로 변형될 수 있다”

이와 관련된 설명 하나를 인용해 보자.

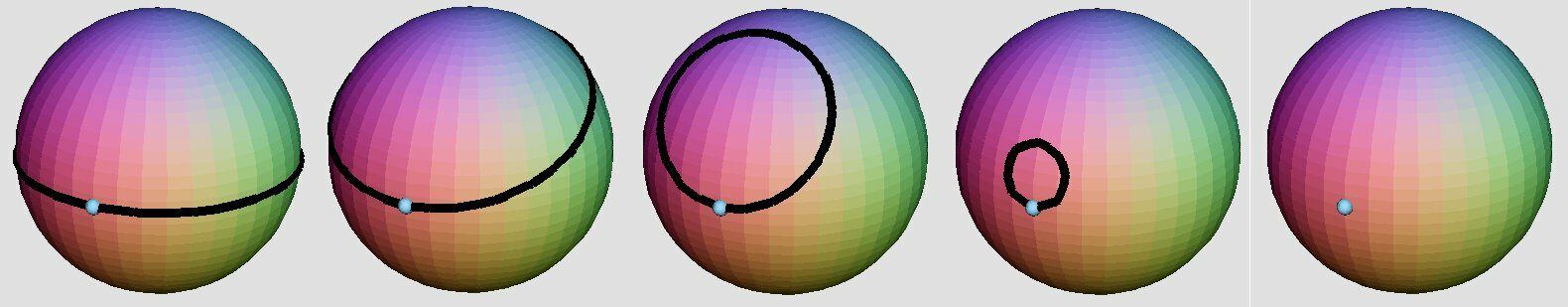

"만약 사과표면의 둘레에 고무줄을 감는다면 우리는 그것을 천천히 이동시킴으로써 찟거나 표면으로부터 떨어뜨리거나 할 필요없이 한 점으로 수축시킬 수 있다. 반면 같은 고무줄을 도넛의 주위에 적절한 방향으로 늘어뜨린다면 고무줄이나 도넛을 자르지 않고서는 한 점으로 수축시킬 수 없다. 우리는 사과의 표면은 “단순히 연결되어 있다 simply connected”라고 말한다. 그러나 도넛의 표면은 그렇지 않다. 푸앵카레는 거의 한세기전 2차원 구면은 이러한 단순연결성simple connectivity의 성질을 기본적인 특징으로 한다는 것을 알았다. 그리고 3차원 구면(최초의 지점origin으로부터 단위거리unit distance에 있는 4차원 공간에서의 점들의 집합)에 대응하는 질문을 제기했다. 이 질문은 매우 어려운 것으로 드러났고 수학자들은 그 이후로 (이 문제를 해결하기 위해) 노력했다. "

If we stretch a rubber band around the surface of an apple, then we can shrink it down to a point by moving it slowly, without tearing it and without allowing it to leave the surface. On the other hand, if we imagine that the same rubber band has somehow been stretched in the appropriate direction around a doughnut, then there is no way of shrinking it to a point without breaking either the rubber band or the doughnut. We say the surface of the apple is "simply connected," but that the surface of the doughnut is not. Poincare almost a hundred years ago, knew that a two dimensional sphere is essentially characterized by this property of simple connectivity, and asked the corresponding question for the three dimensional sphere (the set of points in four dimensional space at unit distance from the origin). This question turned out to be extraordinarily difficult, and mathematicians have been struggling with it ever since.

이를 다시 쉽게 설명해보면 다음과 같다. 우리가 만약 구면에 고무줄과 같은 닫힌 고리loop를 건다고 생각해 보자. 그러면 우리는 그 고리를 구면의 어떠한 위치에 걸더라도 고무줄이나 구면을 자를 필요없이 한 점으로 수축시킬 수 있다. 얼핏 그다지 특이할 것도 없는 이 사실은 위상수학적으로 하나의 위상적 성질topological property을 표현하는 성질이다. 그런데 그렇지 않은 도형이 있다. 바로 도넛의 표면 즉 토러스 torus이다.

위의 이미지를 보면 알겠지만 저 토러스의 원환면에 고무줄을 건다면 우리는 그것을 한 점으로 수축시킬 수 없다. 그러기 위해서는 토러스를 자르거나 고무줄을 잘라야 한다. 이것은 매우 중요한 차이이다. 따라서 위상수학에서는 구면처럼 고리와 같은 폐곡선을 절단하지 않고 한 점으로 수축시킬수 있는 것을 단순히 연결되어 있다 simply connected고 규정하고 토러스와 구별하고 있는 것이다.

그런데 문제는 우리가 쉽게 도식화할 수 있는 2차원 다양체인 구면과 토러스와는 달리 우주는 3차원 다양체 3-dimensional manifold라는 사실이다. 3차원 다양체는 2차원 다양체의 특정한 점(집합)을 일대일 대응시키면서 연결한 것이다. 때문에 이것은 도식화시키기도 어렵고 계산하기도 매우 까다롭다. 그런데 푸앵카레는 이 3차원 다양체의 모양을 가진 우주도 2차원 다양체인 구면과 같은 단순연결성을 가진다고 추측했던 것이다. 그것이 푸앵카레의 추측Poincaré conjecture 이다.

그런데 그것의 수학적 증명은 푸앵카레가 최초로 추측을 제기한 이후 약 100년이 걸렸다. 그 증명을 최초로 해낸 사람이 바로 그리고리 페렐만 Grigori Perelman이다. 페렐만은 푸앵카레 추측과 관련된 논문을 2002년 최초로 인터넷(www.arXiv.org)에 올렸다. 그리고 그 뒤 두 편의 논문을 더 추가한다. 페렐만이 주로 사용한 수학공식은 리처드 해밀턴 Richard Hamilton이 리만 메트릭을 가진 다양체를 해석학적으로 해명하기 위해 사용한 리치 흐름 방정식이었다. (자세한 설명은 이곳을 참조: http://en.wikipedia.org/wiki/Grigori_Perelman )

이를 이용해 그는 푸앵카레 사후 100년동안 증명되지 못한, 그리고 클레이 수학연구소(www.claymath.org) 가 수학의 7대 난제로 선정하고 이것을 증명한 사람에게 100만 달러의 상금을 걸었던 그 문제를 증명하였던 것이다. (페렐만의 증명을 직접 보려면 이곳을 참조: http://arxiv.org/abs/math.DG/0211159 ) 이 증명의 발표이후 여러 검토작업이 있었지만 2006년 사실상 최종적으로 증명이 완료된 것으로 공인된다. 이 업적으로 페렐만은 2006년 수학계의 노벨상이라는 필드상 fields medal 수상자로 선정되었지만 그는 수상을 거부하였다.(필드상 위원회에서는 페렐만이 수상을 거부하리라는 것을 알면서도 그를 수상자로 선정했다고 한다.) 많은 수학자들은 페렐만의 이 푸앵카레 추측의 증명은 수학의 역사에서 기념비적 사건이며 앤드류 와일즈 Andrew Wiles 가 증명에 성공했던 페르마의 정리에 상응하는 아니 어쩌면 그것보다도 더 중요한 증명일지 모른다고 평가한다. 이런 평가가 결코 과장이 아닌 것이 푸앵카레의 추측은 단순히 특정 수학의 정리를 증명하는 문제에 그치는 것이 아니라 바로 우주의 구조와 비밀의 해명이라는 문제와 연관되기 때문이다. 이는 지금까지의 인류의 역사에서 수많은 철학자, 물리학자, 수학자 혹은 성직자들이 해명하려고 노력해 왔던 그런 주제이다. 더불어 데카르트도 그의 비밀노트에 아무에게도 공개하지 않고 작성해 왔던 바로 그 주제였던 것이다. 이렇게 해서 데카르트의 비밀노트로부터 시작된 우주의 모양에 대한 수학적 해명이 페렐만을 통해서 하나의 큰 도약을 완성하게 된다.

그런데 페렐만은 클레이 수학연구소가 상금으로 걸었던 100만달러와 필드상을 모두 거부하였다. 그리고 현재 러시아에 은둔하면서 언론과의 접촉을 피하고 살고있다고 한다. 타고난 성격때문인지 어떤지는 모르지만 혹시 그도 데카르트처럼 비밀리에 작성하고 있는 노트가 있는 것은 아닐까? 앞서서 그가 발표한 푸앵카레 추측의 증명보다 훨씬 더 놀랍고 충격적인 어떤 우주의 비밀을 밝혀줄 그런 비밀노트를. 그래서 그것을 아직까지는 세상에 공개하기 싫어서 은둔하면서 살고 있는 것은 아닐까?

P.S. 푸앵카레의 추측과 관련해서는 『데카르트의 비밀노트』와 공교롭게도 비슷한 시기에 출판된 『푸앵카레의 추측 - 우주의 모양을 찾아서 』를 참고하면 도움이 되겠다. 수학적 설명은 최소화한 책이긴 하지만 설명이 그다지 쉽게 다가오지는 않는다. 하긴 이미지로 도식화시키기도 쉽지 않은 3-다면체를 말로서 설명하려니 그게 그리 간단하지는 않았을 것이다.