오늘의 후회.

전철에서 옆에 탄 남자가 주절주절 끊임없이 통화하는데,

피곤하다고 그 자리에서 박차고 일어나지 못한 거.

그렇게 앉아서 책을 한

장도 읽지 못하고 속으로만 투덜댄 거.

집에 와서 쉬면 되는데, 왜 그 자리를 뜨지 못하고 바보처럼

앉아있었나.

지하철 매너 상실한 그 남자도 문제지만,

결국 나는 몸이 편하자고 책을 읽을 수 있는 그 시간을 바꾼

것이다.

자업자득이면서 이렇게 글로 푸는 건, 일종의 다짐이다.

매너없이 통화하는 그 남자에게 소리를 낮춰 통화해달라 하는 말을 끝내 하지 못할 거라면,

비록 40분을 서서 와야 하더라도 내 소중한 시간을 절대 맞바꾸지 말

것!

그사세 1부 속 준영의 내레이션을 조금 바꾸어 인용해본다.

그리고 한 번쯤은 진지하게 상대가 아닌 자신에게 물어볼

일이다.

나 역시 누군가에게 민폐승객이었던 적은

없는지.

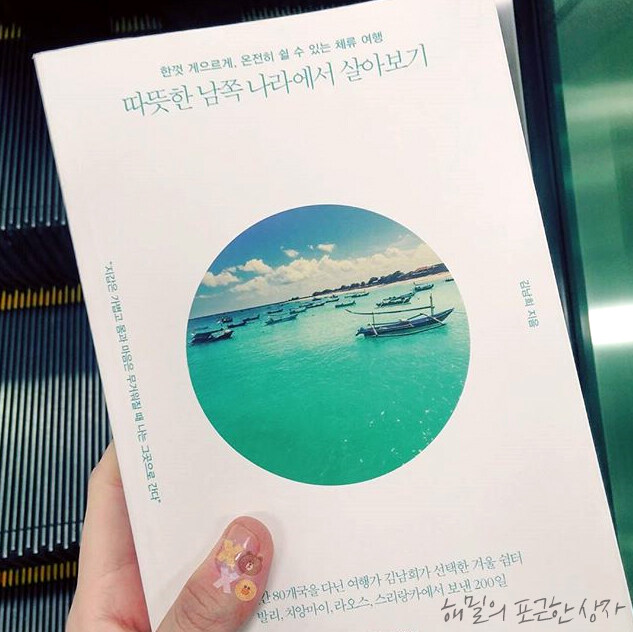

원래는 이 글을 올리려고 했다.

사원을 나오자 마데 아저씨가 묻는다. 새 공원에

가겠느냐고. 이름은 새 공원이지만 결국 동물원이라 마찬가지라 나는 들어갈 생각이 없다. 게다가 우붓까지 관광을 하며 가는 여덟 시간짜리 차량

렌트비가 4만 원인데 새공원 입장료는 한 사람에 3만 원. 돈을 새들에게 모이처럼 뿌려줄 수는 없다. 근데 엄마가 뜻밖의 반응을 보인다. "나

새 좋아하는데... 들어가 보고 싶어." 엄마가 새를 좋아하다니 금시초문이다. "엄마 혼자 들어갔다 와요." "혼자서는 안 갈래. 무슨 재미로

혼자가?" 어쩔 수 없이 나도 따라 들어갈 수밖에. 열대의 새들을 모아놓았는데 규모도 작고 새의 종류도 많지 않다. 그래도 엄마는 흥미진진한

표정으로 새들을 찾아다닌다. 그런 엄마가 새들보다 더 신기하다. 나는 어째서 엄마가 새를 좋아한다는 것도

몰랐을까.

세상의 모든

딸은 자신을 낳아준 엄마에 대해 얼마나 알고 있을까. 세상의 모든 엄마는 또 자신이 키운 딸에 대해 얼마나 알고 있을까. '엄마'라는 이름을

벗어놓은, 욕망을 지닌 한 여성으로서의 엄마를 나는 안다고 말할 수 있을까. 누군가와 함께하는 여행은 익숙했던 상대를 재발견하게 만든다. 내

안에 단단하게 굳어있던 상대에 대한 이미지를 녹여준다. 엄마와 함께 여행을 떠나오다니, 참 잘했다. (p.28)

좋은 글은 그때 그때 남겨두기!