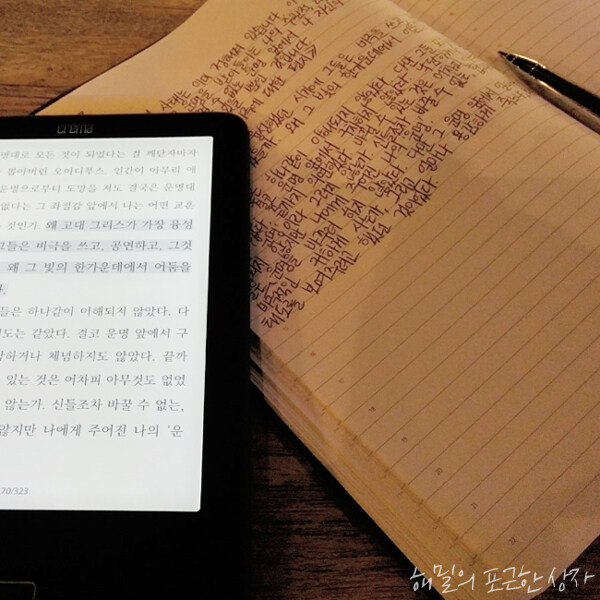

왜 고대

그리스가 가장 융성했던 시기에 그들은 비극을 쓰고, 공연하고, 그것에 열광했을까.

왜 그 빛의

한가운데에서 어둠을 상상했던 것일까.

비극의 주인공들은 하나같이 이해되지

않았다. 다만 그들 모두의 태도는 같았다.

결코 운명

앞에서 구차하지 않았다. 낙담하거나 체념하지도 않았다. 끝까지 의연했다.

바뀔 수

있는 것은 어차피 아무것도 없었다. '운명'이라 그러지 않는가.

신들조차

바꿀 수 없는, 합리적으로 이해되지 않지만 나에게 주어진 나의 '운명'.

그들은 비극적인 운명을 바꾸려 하지

않았다.

다만 그

운명 앞에서 얼마나 고귀하게 사는가, 그리고 얼마나 용감하게 죽느냐,

라는 태도를

보여주려고 했던 것이었다.

- 김민철, 《모든 요일의

기록》중에서