전에, 박인환의 시 <얼굴>을 올릴때 이 대사를 올린적이 있다. 공효진이 연기했던 나보리의 대사.

이 대사 덕분에 이어 나오는 박인환의 <얼굴>이 그리도 좋았다.

“시 할 차례라고 하던데, 맞아? 시는, 내가 살아있음을 알려주려고 있는 거야.

살면서 외롭거나 힘들거나 혹은 내가 하찮다고 느껴지거나 할 때, 아무 시집이나 한 번 읽어봐.

그럼 그 순간 세상에서 가장 소중한 자신을 발견하게 될 거야. 누가 본문 좀 읽어볼까?”

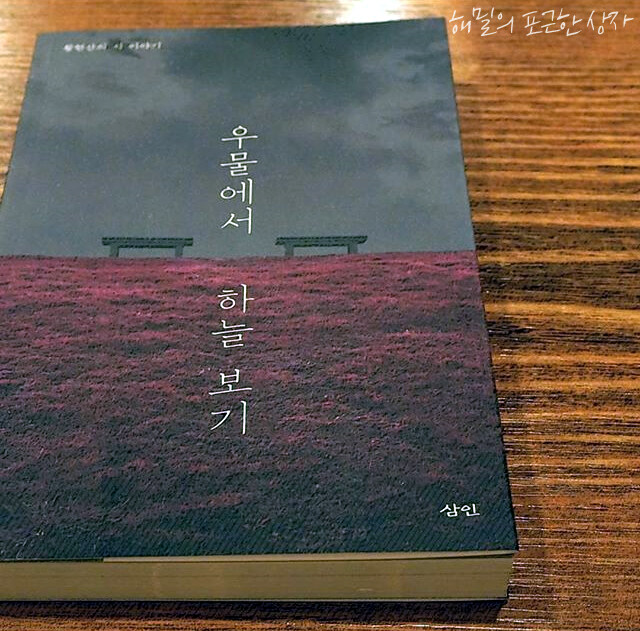

이 대사를, 황현산은 시화집 『우물에서 하늘 보기』에 이렇게 썼다.

"시에는 한 편 한 편마다 무언지 모를 극단적인 것이 있다." 시를 쓰거나 읽는 사람들에게 "무언지 모를 극단적인 것"이란 말은 빈말로 들리지 않는다. 시는 늘 우리에게 이 세상의 시간이 아닌 것 같은 다른 시간을 경험하게 한다. 시를 쓰게 하는 힘도 읽게 하는 힘도 거기서 비롯한다. 나는 오랫동안 시를 비평해오면서 무언지 모를 이 극단적인 것에 관해 되풀이해서 생각했다. 그것을 '시적인 무엇'이라고 단순하게 뭉뚱그려 부르면서 마음이 어떻게 시적 상태에 이르는지 설명하려고 애썼다. 사람들은 저마다 제 심정이 한 자락 노래를 타고 날아오르듯 약동하고, 삶의 어떤 매듭이 물결처럼 밀려드는 몽환에 휩쓸리고, 정신이 문득 소스라치면서 또 하나의 새로운 각성에 이르던 순간들을 기억할 것이다. 내가 '시적인 무엇'이라고 부르는 것은 바로 그 순간의 동력과 연결된 모든 것들을 말한다. 그 동력은 정신이 집중된 시간에도 나타나고 심신이 풀려 자유로워진 시간에도 솟아올라 내 존재가 세상에서 가장 하찮은 것은 아님을 알려주곤 한다. (p.8)

평론가 신형철의 문장이 떠오른다. '영화평론은 영화가 될 수 없고,

음악평론은 음악이 될 수 없지만 문학평론은 문학이 될 수 있다.' 고.

황현산의 글 역시, 문학이 된 문학평론이라는 생각이 든다. 한 문장 한 문장 그냥 지나칠 수 없는 그런 글.

읽는데 다소 시간이 걸릴 것 같아 아득하지만, 무언지 모를 극단적인 것의 품에 파묻힐 생각을 하니 기껍다.