-

-

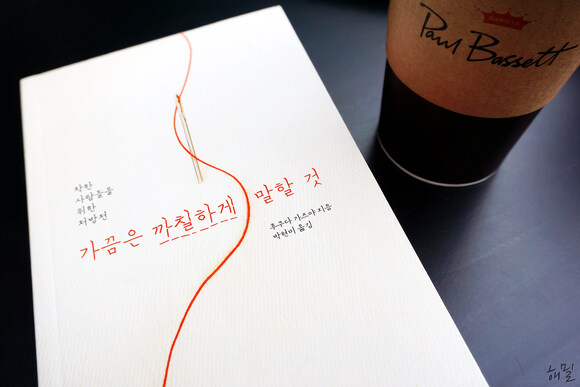

가끔은 까칠하게 말할 것 - 착한사람들을 위한 처방전

후쿠다 가즈야 지음, 박현미 옮김 / MY(흐름출판) / 2015년 9월

평점 :

이 세상을 살아가려면 주변에서 당신을 의식하도록 적당한

긴장감을 유지해야 합니다.

방심하게

만들어서 경계심을 풀게해야 하는 상대도 있지만,

보통은

적당하게 경계하도록 만드는 편이 좋습니다.

이

사람에게 바보 같은 말이나 행동을 하면 그냥 넘어가지 않을 것 같다,

창피를

당할지도 모른다는 인상을 줄 필요가 있습니다.

(p.41)

이 구절을 읽는데 영화

<부당거래>

속

류승범의 대사가 떠올랐다.

‘호이가

계속되면 둘리인 줄 알아요’라며

농담 삼아 바꿔 이야기하곤 하는 그 대사.

여기서

‘호의’는

비단 말에 국한되는 것이 아닌데,

그

중에서도 ‘말’을

제일 먼저 떠올리게 되는 건 왜일까.

그건

아마도,

말의

영향이 크기 때문일 것이다.

누군가에게

어떤 부탁을 받았을 때,

그

부탁을 수락하는 것도 거절하는 것도 결국에는 말로 이루어진다.

나로

예를 들자면 이러하다.

부탁을

승낙했을 때,

내가

감수해야 할 일이 얼마나 고될지 알면서도 거절하는 그 한 마디를 못해서 승낙할 때가 많았다.

또

이런 경우.

누군가

나에 대해 한 말에,

나를

무시하는 뉘앙스가 녹아있음을 알면서도 왜 말을 그렇게 하느냐고 한 마디를 못해서 우물쩍 넘길 때도 많았다.

집에

오면 왜 그때 그 말을 못했을까,

하고

후회하면서도 매번 그랬다.

나쁘게

말하자면 미련한 거고,

좋게

말하자면 가끔이라도 까칠하게 말하는 기술을 모르는 사람이다.

앞서 소개한 구절은 이 책

『가끔은

까칠하게 말할 것』

속

한 구절이다.

‘착한

사람들을 위한 처방전’이라는

게 이 책의 부제인데,

개인으로

‘착한

사람’이라는

표현을 보며 많이 찔렸다.

착한

건 어디까지나 주관적인 표현이니 둘째치더라도,

영악하지

못한 사람 혹은 답답한 사람을 에둘러 표현하는 것만 같아서.

절대적으로

후자에 속하는 나로서는 위 구절을 비롯해 여러 구절을 읽으면서 공감했지만,

이

책의 모든 부분이 공감이 갔던 건 아니다.

개인적으로는,

8부

‘낯선

사람을 만난다는 스릴’이라는

글이 특히 그랬다.

이

글에서는 인터넷상에서 ‘닉네임’을

두고 신랄하게 비판하는데,

닉네임

사용의 부정적인 예만을 떠올리고 글을 쓴 게 아닐까 싶었다.

닉네임,

다시

말해 익명성으로 인한 여러 문제는 여전히 벌어지고 있지만 아닌 경우도 많다.

10년

가까이 블로그를 해오면서,

나는

내 닉네임에 대한 막중한 책임과 자부심을 가지고 활동하고 있다.

또,

오프라인에서

만날 기회가 생겼을 때 닉네임은 그 사람의 이름을 대신하곤 한다.

자신을

타인에게 드러내는 일을 안이하고 어리석게 생각하지 않는 사람도 많은데,

책의

방향성 때문인지 이 부분을 전혀 고려하지 않은 것처럼 쓰인 것 같아 아쉬웠다.

이 책을 읽는다고 해서 할 아침에

까칠하게 말할 수 있으리라 믿었던 건 아니지만,

수확

아닌 수확은 있었다.

바로,

반성이었다.

나를 돌아보면 늘

그랬다.

때때로

까칠하게 말하는 것은 결국 나에게 좋은 일인 것일텐데,

문제는

그 긴장감을 상대가 아닌 내가 더 부담스러워 했다.

겉으로

표현하진 않지만,

속으론

쩔쩔매고 그래서 더 문제였다.

혼자

마음 고생하고 나면 ‘그래,

이게

내 성격이겠거니-’

하고

언제 그랬냐는 듯 다시 ‘호이’하고

말았던 것이다.

그러다가

깨달았다.

아,

결국

상대를 둘리로 만든 것은 나였구나.

그래놓고

둘리인 줄 안다며 혼자 열을 냈구나 하고.

착한사람 콤플렉스를 벗어나게 해주는

고수의 대화법을 읽고 나서도 큰 변화를 느끼지 못한 건,

둘

중 하나다.

영악하지

못한 사람도 못 되는 답답한 사람이거나 아직 그럴만한 대화를 할 기회가 없었던 것.

아니,

대화에

있어서 고수가 되지 못해도 좋다.

내

이야기를 귀 기울여 들어주고,

나

역시 귀 기울여 들어주고 싶은 상대가 한 명이라도 곁에 있다면 나는 그걸로 족하다.