-

-

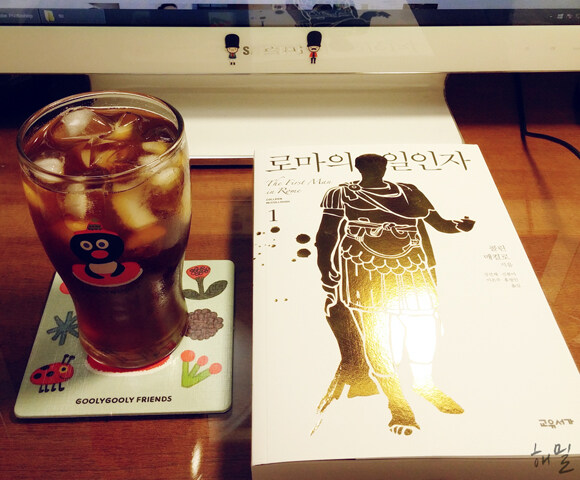

로마의 일인자 1 - 1부 ㅣ 마스터스 오브 로마 1

콜린 매컬로 지음, 강선재 외 옮김 / 교유서가 / 2015년 7월

평점 :

나와 여덟

살,

열

살 차이나는 친척 언니,

오빠가

있는 큰이모 집에 갈 때마다 내 시선을 끄는 책이 있었다.

‘로마인

이야기’라는

책 제목보다는 빨갛고 파랗던 원색의 책등이 내 눈길을 끌었던 그 책.

시오노

나나미의 『로마인

이야기』

시리즈였다.

그

당시 역사라고는 ‘한국을

빛낸 100명의

위인들’이

전부였던 내게는 오빠만큼 커서 아니면 오빠보다 크면 저런 책을 읽어야할 것만 같았다.

나이를

먹으면서 나는 국사를,

세계사를,

근현대사를

좋아하는 학생으로 자랐지만 그 당시 오빠 나이를 훌쩍 지나서도 로마사는 먼 이야기였다.

모르고 읽었으면

모르겠지만,

시오노

나나미의 위안부 관련 망언을 그의 책보다 먼저 접했고,

제

아무리 필력이 대단한 사람이고 많은 사람들에게 읽힌 책이라 할지라도 나는 평생 이 책을 읽을 수 없겠다 싶었다.

그러던 차에 이 책을 접한 건

아니지만 이 책을 통해 로마사를 접한 건 행운이구나,

싶은

생각이 든다.

이

책으로 말할 것 같으면,

3천만

부가 팔리며 세계적인 베스트셀러가 됐던 장편소설 <가시나무새>의

작가 콜린 매컬로가 여생을 걸고 쓴 대작 ‘마스터스

오브 로마’

시리즈

제 1부다.

이

시리즈는 총 7부로

이루어졌는데,

작가가

자료를 모으고 고증하는 데만 13년이

걸렸고,

이후

집필을 시작해 시력을 잃어가며 완결하기까지 근 20년이

걸렸다고 한다.

여기에

그치지 않고,

작가가

직접 손으로 그린 각종 지도와 책 한 권 분량의 방대한 용어설명 (마스터스

오브 로마 가이드북이 그 책이다)을

보면 저 문장이 실감이 난다.

무언가에

여생을 바친다는 게 이런 느낌이구나 싶었다.

그래서

나는 이 책을 무슨 수를 써서라도 완독하고 싶었고,

끝내

그럴 수 있었다.

픽션과

역사적 사실의 사이,

즉

팩션의 창작이지만,

이런

책이라면 충분히 그럴 가치가 있는 책이지 않나.

로쟈님의 추천사 속

구절처럼,

이

책은 그 시대의 한복판으로 나를 데려갔다.

광대극은 거의 비극으로

바뀌었다.

클리툼나가

귀한 알렉산드리아산 유리잔을 집어들어 깨뜨리더니 술라의 얼굴을 겨냥하고 돌진했다.

이를

본 니코폴리스는 포도주병을 쥐고 클리툼나에게 덤벼들었다.

스킬락스는

신고 있던 코르크굽 샌들 한쪽을 벗어들고 메트로비오스를 향해 달려갔다.

사람들은

재미난 구경거리를 놓치지 않으려고 일순 동작을 멈췄다.

다행히

술라는 몸도 못 가눌 정도로 취한 것은 아니어서,

자신에게

달려드는 세 남녀를 장사 같은 힘을 발휘해 바로 제압해버렸다.

(p.49)

그리고 다음 장을 넘겨 정확히 서른

살을 맞이하는 (소설

속 구절에 따르면 소포클레스가 신과 인간의 괴벽에 대한 깊은 체념 속에서 상상해봤음직한 가장 기이하고 흉측하고 복합적인 비극을

맞는)

술라를

구경하는 재미.

내

눈앞에 카이사르와 마리우스와 술라,

유구르타

등 많은 인물들이 번갈아 나타났다가 사라지기를 반복하며 로마를 이 책 한 권으로 느낄 수 있었다.

낯설었던

로마사,

특히

등장인물의 이름은 막히며 막힌대로,

그

자리에 멈춰 서서 가이드북을 벗 삼아 읽어 나갔고,

가끔은

가이드북에 더 심취해서 용어만을 읽는 재미도 쏠쏠했다.

2권은

1권보다

재밌다는 서평을 잠깐 읽었는데,

벌써부터

기대된다.

모르긴

몰라도,

콜린

매컬로의 책이라면 당연한 일일지도 모르겠다는 생각이 든다.

간만에

‘위험하다(어디까지나

긍정적으로)’싶은

책을 만났는데,

이렇게밖에

서평을 쓰지 못하는 내 필력이 아쉬울 따름이다.

그런

마음을 뒤로하고,

올해가

가기 전에 남은 2권과

3권도

올해 독서 계획에 써넣으면서 이 글을 마친다.