아무도 모른다

엄마가 치마를 마당에 벗어놓고 사라진 날

나는 처음으로 치마를 입고

이상한 나라의 미소를 알아본다

처음으로 엄마가 남의 집 대문을

몰래 따고 있을 때

그 집엔 당신 말고는 아무도 살고 있지 않아요

나는 엄마를 백일째 기다리다가

싱크대 밑으로 들어가

녹아버린 눈 같아요

엄마가 눈 위에 오줌을 눈다

얘야 날 왜 지붕 위로 데려왔니?

여긴 엄마의 흰 머리칼이

하늘로 다 날아갈 때까지 바람이 부니까요

눈이 내리면 나는 노트 위에 물을 그려요

누구의 일부라도 될 수 있는 물을

그런 말 마라 네 몸엔 분명

내 몸의 일부만 흐르고 있다

오랜만에 한 베개에 나란히 누우니 좋다

그런데 얘야 네 흰 머리칼 냄새 때문에

도무지 잠을 못 자겠구나

슬픔이 조금 모자라도 나는 길게 이어진다

당신의 치마 속으로 들어간

수십만 그루의 촛불들이 술렁인다

흰 구름의 일부처럼 당신은 인파 속에 잠들어 있다

대문을 열어두고

나는 당신을 찾으러 간다

당신이 더 이상 나를 못 알아보는 날부터

아무도 모른다

당신이 알아보는 나는

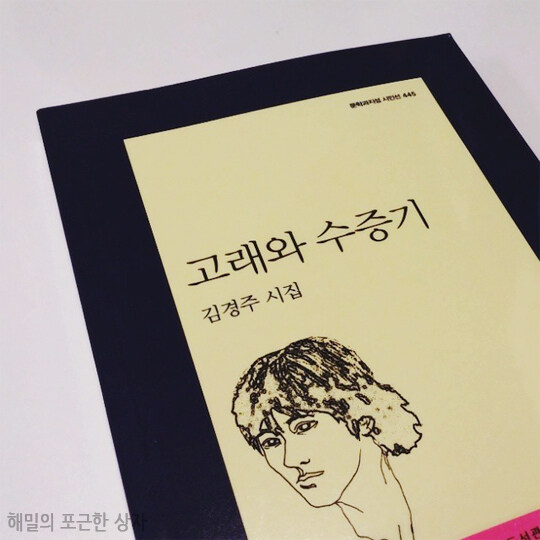

- 김경주 시집, 고래와 수증기 중에서 <아무도 모른다> 전문

*

지난 번 읽었던 박광수 작가님의 에세이 '어쩌면, 어쩌면, 어쩌면' 중 3부가 아른거렸다. 박광수 작가님의 일러스트 속에 징검다리를 건너려고 서 있는 한 소녀가 등장한다.

징검다리를 건너는 사이 소녀는 아이를 등에 업은 엄마가 되었고

마침내 저쪽으로 건넌 엄마의 곁엔 제법 자란 소년이 서 있다.

다음 장에는 아이를 남겨두고 건너온 징검다리를

되돌아 건너 가는 엄마의 모습이 그려진다.

엄마는 뒤돌아보지 않고 건너가며 늙어가고,

뚝방에 서서 그런 엄마를 지켜보던 소년은 성인으로 성장해 이렇게 말한다.

"치매란 자신이 젊은 시절 애쓰며 건너온 징검다리를 되돌아 건너 가는 것.

되돌아가면서, 자신이 건너온 징검다리를 하나씩 치우는 일.

그때 옆에 있는 당신은 답답하다고 짜증을 내거나 화를 내어서는 안 됩니다.

그녀에게는 당연한 일들. 그때 당신이 해야 할 일은,

그저 뚝방에 서서 손을 흔들어주는 일.

밝게 웃어주며 날 천천히 잊어달라고 비는 일.

안단테, 안단테..."

이 페이지를 읽고 한참을 먹먹해했는데, 찾아읽은 시집에서 다시 마주하게 될 줄은 몰랐다. 이런 이야기를 쉬이 지나치지 못한다. 엄마의 이야기 앞에서는. 더 이상 글을 잇지 못하는 사이에 노래 한 곡이 떠오른다. 강백수의 타임머신.

'어느 날 타임머신이 발명된다면 1999년으로 날아가

아직 건강하던 삼십 대의 우리 엄마를 만나 이 말만은 전할거야

엄마 우리 걱정만 하고 살지 말고 엄마도 몸 좀 챙기면서 살아요

병원도 좀 자주 가고 맛있는 것도 사 먹고 이 말만은 전할거야

2004년도에 엄마를 떠나 보낸 우리들은 엄마가 너무 그리워요

엄마가 좋아하던 오뎅이나 쫄면을 먹을 때마다 내 가슴은 무너져요'

엄마 이야기를 하려고 들면 왜 목부터 메는지. 출간된 당시에 구매해두고

아직도 다 읽지 못한 신경숙의 <엄마를 부탁해>를 이제라도 다시 읽어봐야겠다.