-

-

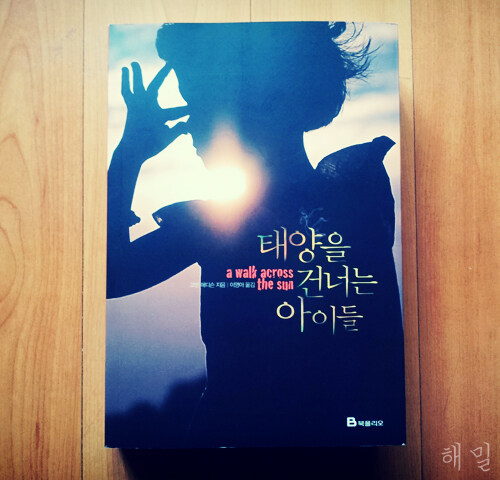

태양을 건너는 아이들

코번 애디슨 지음, 이영아 옮김 / 북폴리오 / 2013년 4월

평점 :

절판

허구인 소설보다 더 허구 같은 현실 속에서 우리는 살아간다. 인도 뭄바이 매음굴을 잠입 취재한 실화를 바탕으로 한 이 소설, 『태양을 건너는 아이들』보다 더 허구 같은 현실. 전 세계적으로 뻗어있는 인신매매조직은 한 해 320억 달러의 수익을 내고 있으며, 2,700만 명의 사람들이 강제 매춘과 노예 생활에 사로잡혀 있고 그 중에서도 성노예로 착취당하는 아동의 숫자만 200만 명에 이른다고 한다. 인신매매를 통해 수익을 얻는다는 것 자체만으로도 충분히 모순인데, 아동 성노예라니. 이 얼마나 모순의 끝인지.

국제인신매매의 희생자가 된 자매이자 두 소녀, 아할리아와 시타의 생지옥 같은 현실의 시작은 쓰나미였다. 인간의 힘만으로는 도저히 저항해 볼 수도 없는, 불가항력 그 자체. 가족 중에서 자매 둘만 불가항력을 피할 수 있었던 건 행운이었을까, 불운이었을까? 책의 전반부를 읽을 당시에는 절대적으로 불운이라 생각했고, 아이들에게는 평생 불운이었다고 기억될지 모르겠지만 완독하고 난 후의 나의 생각은 이러했다. 행운으로 살아남았지만 행운은 불운이 되어 사는 게 사는 게 아닌 삶이 되었고, 결국 자매의 삶은 운으로 좌지우지될 삶이 아니라 자매의 강인한 정신력으로 살아낸 삶이었다고 말이다.

“나도 예전엔 너 같았지. 난 집에 있다가 모르는 남자들한테 여기로 잡혀 왔어. 이런 소굴에서 사는 건 힘들지만, 받아들이는 수밖에 없어. 자기 업보랑 싸워 봐야 무슨 소용이야. 신의 뜻을 받아들이면 더 좋은 곳에서 환생할 수 있을 거야.”

꽃 장식을 물그릇 가장자리에 걸쳐 놓고 그녀는 느릿느릿 몸을 일으켜 계단을 내려갔다.

다시 단둘이 있게 되자, 시타는 헝겊을 물에 적셔 아할리아에게 건네며 작은 소리로 물었다.

“그 여자 말이 맞아? 이게 우리 업보야?”

아할리아는 헝겊을 쥐고 눈물 고인 눈으로 바닥을 빤히 내려다보았다.

“나도 모르겠어.”

정말 그랬다. (p.68-69)

신의 뜻을 받아들이면 더 좋은 곳에서 환생할 수 있을 거라는 수미라의 말을 아할리아와 시타는 이해할 수 없었고, 책을 읽는 나 역시도 이해할 수 없긴 마찬가지였다. 신의 뜻을 받아들이라니? 신은 이미 아할리아와 시타 자매와 신의 뜻을 받아들이라는 수미라 역시 예전에 저버리지 않았던가? 받아들일 수밖에 없고, 자기 업보와 싸워 봐야 무슨 소용이며, 신의 뜻을 받아들이면 더 좋은 곳에서 환생할 수 있을 거라는 수미라의 말은 어쩌면 수미라가 자신에게 하는 말이었을 것이다. 어찌 됐건 그 믿음이 매음굴의 빅마마인 수미라를 살게 했을 것이므로.

매음굴로 팔려온 지 일주일 정도가 지난 후, 언니인 아할리아는 중년의 남자와 초야를 치르고 동생 시타는 다시 마약상 조직에게 넘겨져 헤로인을 넣은 콘돔 서른 알을 삼킨 채 파리로 가게 된다. 참담한 현실 속에서도 꼭 살아남아 서로를 찾고 말겠다는 의지로 꿋꿋이 견뎌내는 두 자매를 보면서 나는 안쓰러워 혼났다. 말로는 설명 할 수 없을 정도로 끝없는 안쓰러움이 계속해서 밀려들었다. 그럼에도 불구하고 살아가는, 둘의 삶을 읽어갈 수 있었던 건 둘의 재회를 위해 애쓰는 변호사 토머스가 있었기 때문이다. 비록 그가 자의 반 타의 반으로 시작한 일이었을지라도 그는 끝내 포기하지 않았고, 해냈으니까.

이 책을 읽은 독자 중 ‘젠 밀러’라는 독자가 한 말처럼, 아동 성매매라는 사안을 희생자인 아할리아와 시타 두 자매의 시선으로도 담아내고, 이 끔찍한 범죄를 막기 위해 애쓰는 사람들 중 한명인 토머스의 시선으로도 담아내서 더 집중해서 읽게 됐던 것 같다. 또, 이 두 가지 시선은 내게 있어서 도무지 믿고 싶지 않은 이 말도 안 되는 끔찍한 일들이 현실에서 일어나고 있다는 생각에 씁쓸하다가도, 어디선가 아이들을 돕기 위해 애쓰고 있을 사람들을 생각을 할 수 있게 해주었다.

인신매매는 개발도상국에서나 일어나는 이야기인 줄 알았으나, 공원에서 유아가 납치되는 광경을 목격한 후 이 책을 쓰기로 결심했다고 고백한 작가 코번 애디슨. 그의 착실한 취재를 바탕으로 그려진 덕분에 나는 뭄바이의 매음굴에, 파리 뒷골목에, 뉴저지의 휴게소 사창가에 가있는 듯한 느낌을 받으며 소설을 읽었다. 생생한 묘사로 인해 소설을 읽어내는데 더 힘겨웠지만 책을 위해 인신매매에 관한 자료를 닥치는 대로 찾아 읽고 관련 전문가들을 만나 인터뷰하고, 강제 성매매를 막기 위해 싸우는 인도 인권 단체 조사관들과 동고동락하며 인신매매조직과 희생자들의 공판도 참관하며 직접 뭄바이의 매음굴에 찾아가고 희생자들과 가해자들을 만나면서 고생했을 작가만큼 힘겨웠을까 생각하니 내 감정은 아주 사소해졌다. 그의 노력이 있었고, 그 노력을 바탕으로 소설이 쓰인 덕분에 나는 이 책을 읽을 수 있지 않았던가. 그리고 누구보다 힘겨운 사람은, 지금 이 순간에도 소설 속 아할리아와 시타의 삶을 실제로 살아내고 있을 아이들(피해자)임을 안다. 내가 어떻게 하면 그런 아이들에게 힘이 될 수 있을지는 모르지만, 아이들의 이야기가 그려진 이 책을 읽고 아이들의 삶을 생각하며 살아가는 것이 지금의 나에게 있어서는 최선이라는 것 또한 안다.

하지만 제가 개인적인 경험으로 한 가지 장담할 수 있는 것이 있습니다. 지금 당장은 불가능해 보이겠지만, 내일은 꼭 올 겁니다. 이 어둠의 반대편에서 새로운 날이 천천히 시작될 겁니다. 저도 얼마 전에 딸을 잃었기 때문에 알아요. 오늘 저는 딸의 묘지를 찾아갔습니다. 묘석에 새겨진 딸의 이름을 볼 때마다 가슴이 무너져 내려요. 부인이 애비를 지키지 못했던 것처럼 저도 제 딸을 지키지 못했죠. 하지만 모히니와 애비는 우리가 가지지 못한 걸 가졌어요. 이제 죽음은 그 아이들에게 아무런 힘도 쓸 수 없습니다. 어디에 있든 아이들은 평화를 찾았을 겁니다. (p.457)

지금 당장은 불가능했지만, 서로를 만날 내일을 위해 오늘을 살아남았을 아할리아와 시타. 둘의 내일을 위해 끝까지 노력한 토머스. 암울한 현실 속에서 그들이 보여준 벅찬 희망. 이들의 엔딩은 소설 속 이야기였지만, 나는 이 이야기가 소설 밖의 이야기였으면 좋겠다고 생각했다. 허구인 소설보다 더 허구같은 현실 속에서 우리는 살아가야하니까.