토요일에 시립미술관의 <마티스와 불멸의 색채 화가들전>을 보다.

토요일 오후라 혹 관람객이 많으면 씨네큐브로 발길을 돌려 영화를 볼 계획이었지만, 매표소에는 사람이 거의 없었고 로비도 한산해보여서 그냥 들어갔다. 예전의 샤갈전에 비하면 관람객은 절반도 안되어 보였다. 하지만 마음 편하게 관람할 정도는 아니었다. 역시 평일 저녁에 갈 걸 그랬다.

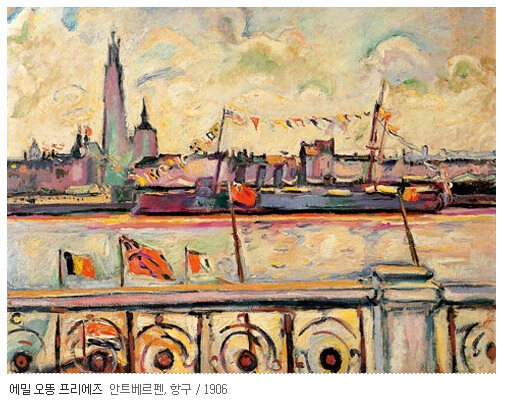

전시는 2층과 3층으로 구성되어 있다. 2층은 뒤피, 프리에즈, 드랭, 블라맹크, 반 동겐, 푸이, 망갱 등 '야수파'라는 명칭을 탄생시킨 화가들의 작품들이고, 3층의 두 개의 섹션에 마티즈의 작품들이 따로 전시되어 있다.

전반적인 감상평은, 사실 실망이라는 한 단어로 말할 수 밖에 없다.

"원색적이고 감성적인 강렬한 색채를 사용한 새로운 조형언어를 만들어내며 사물을 보는 시각의 혁명을 이끌어낸 야수주의"라고 하는데, 그런 강렬한 감각이 전혀 느껴지지 않는 것이다. 대부분 작품의 색채는 원색적이고 강렬하다기보다는 힘이 없고 축 쳐져있다. 원래 작품이 그런 것인지, 100여 년 시간의 흐름 속에서 색채 자체가 버티어내지 못한 것인지 알 길이 없다. 설마 이 정도 색채와 감각에, 당시 화단이 들썩였을까 싶다. 그것이 아니라면, 색이 바랜 것이라면, 대체 이 작품들을 원작으로 감상해야 할 이유가 있는 것일까.

홍보물에 인쇄된 그림들이 훨씬 밝고 강렬하다.

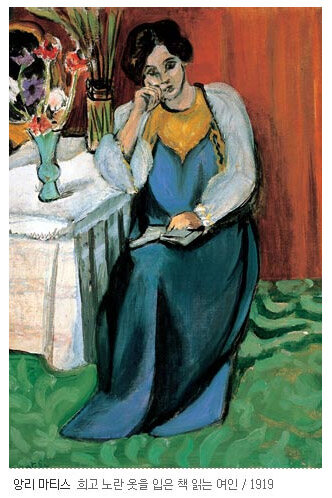

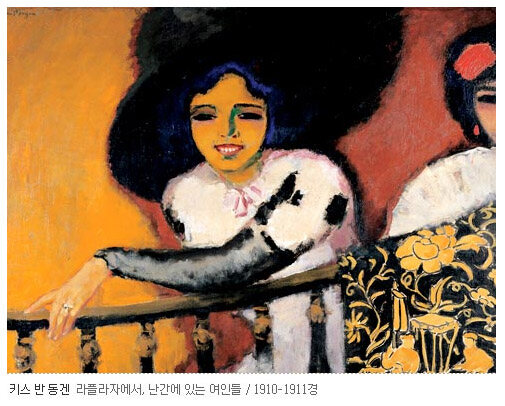

마티스의 여인도, 반 동겐의 여인도, 화사한 느낌이라고는 전혀 주지 못한다. 원화의 색감 자체가, 지금 보는 이것에 비해서도 상당히 어둡기 때문이다. 모자 쓴 여인의 머리가 파란색이라는 걸, 한참을 들여다보고서야 겨우 분간해낼 수 있었다.

위의 그림들은, 인쇄물이나 웹상에서 보는 것이 훨씬 그럴 듯해 보인다. 실제 작품들은, 내 보기엔, 너무 초라하다.

또 한 가지 불만. 배경을 파랑, 빨강, 보라, 분홍, 노랑 등으로 죄다 칠해 놨다. 그래서 작품 자체의 색이 더 죽어 보이는지도 모르겠다. 정신사납고, 벽에 쓰인 소개글을 읽는 것도 눈을 피로하게 한다.

* 질문 있어요!

화집에 인쇄된 그림들은 어떻게 인쇄하는 거죠? 스캔하나요?