제주 산방산이 바라보이는 곳에 위치한 작은 독립서점 <어떤바람>.

나는 집보다 저런 창턱을 갖고 싶다. 집이 있어야 가능하지만 저런 창턱을 위해 집 한 채 짓고 싶을 정도이다. 꼭 내가 염두에 두고 있던 모습을 발견하고 가슴이 뛰었다. 잠시 앉아볼 틈도 없이 카메라에 담기만 했다.

내 기호에 맞는 책들이 꽂혀 있는 서가. 마치 내가 선별한 듯해서 놀랐다.

내 몸무게와 거의 맞먹는 커다란 개. 이름은 '산방이'. 덩치가 큰 녀석이 순하디 순하다는 건 매력 중의 매력. 반갑다고 꼬리치는가 싶더니 금방 잠들어버렸다.

내부만큼이나 평화로운 모습의 외관.

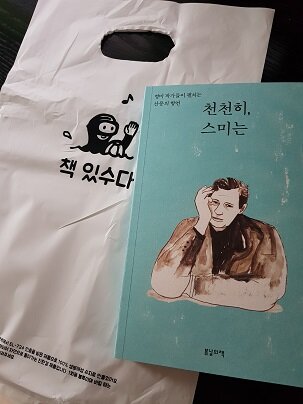

내 기호와는 별개로 고르게 된 책. 독립서점에선 무조건 한 권이라도 구입.

읽어도 그만 안 읽어도 그만인 무해한 산문이 주를 이루고 있군, 하는 생각으로 읽다가 눈이 번쩍 띄는 부분을 발견했다.

육체노동을 하는 모든 사람은 눈에 잘 띄지 않는다. 하는 일이 중요할수록 더 보이지 않는다. 그나마 흰 피부는 언제든 꽤 잘 보이는 편이다. 북유럽에서 밭에서 일하는 사람을 보면 아마 한 번 더 쳐다보게 될 것이다. 더운 나라에서는, 지브롤터 남쪽이나 수에즈 동쪽에서는 어디를 가나 일꾼이 있는 줄도 모르고 지나치기 쉽다. 내가 거듭 경험한 일이다. 열대 지방에서 우리 눈은 사람만 빼고 모든 풍경을 흡수하는 것 같다. 메마른 토양과 손바닥선인장, 야자나무, 먼 산을 빨아들이지만 작은 밭을 가는 농부는 노상 보지 못한다. 농부는 땅과 같은 색깔일뿐더러 다른 걸 구경하는 것보다 훨씬 덜 흥미롭다.

바로 그런 까닭에 아시아와 아프리카의 굶주린 나라들이 휴양지가 될 수 있다. 고통받는 지역으로 저렴하게 여행을 다녀와야겠다는 생각은 아무도 하지 않을 테니 말이다. 피부색이 갈색인 곳에서는 빈곤이 사실상 눈에 들어오지 않는다. 모로코가 프랑스인들에게 어떤 의미일까? 오렌지 숲이나 정부의 일자리를 뜻한다. 영국인들에게는 어떤 의미일까? 낙타, 성, 야자나무, 프랑스 외인부대 병사, 놋쇠 쟁반, 노상강도. 모로코에서 여러 해를 살고도 이곳 주민 90펴센트에게 삶이란 황량한 땅에서 조금의 먹을거리라도 쥐어 짜내기 위해 끝없이 애쓰는, 등골 빠지는 투쟁임을 모를 수도 있다. - 143~144쪽

조자 오웰의 글이다,(<마라케시> 중에서) 역시 조지 오웰이구나.

* 이 글을 포스팅하려고 컴퓨터에 앉았더니 딸아이가 지나가는 말로 그런다. 누군가 계산을 해봤는데 시급에 맞는 가격만큼 블로그를 작성하려면 8분을 넘기지 말아야 한단다. 8분을 넘기면 손해라고. 시급에도 못 미치고, 눈길도 사로잡지 못하고, 내 마음에도 안 드는 이런 글을 쓰는 이유가 뭘까.... 마트에 가면서 생각해 볼 일이다.