"(…) 혁명 후의 우리 사회의 문학하는 젊은 사람들을 보면, 예전에 비해서 술을 훨씬 안 먹습니다. 술을 안 마시는 것으로 그 이상의, 혹은 그와 동등한 좋은 일을 한다면 별일 아니지만, 그렇지 않고 술을 안 마신다면 큰일입니다. 밀턴은 서사시를 쓰려면 술 대신에 물을 마시라고 했지만, 서사시를 못 쓰는 나로서는, 술을 좋아하는 나로서는, 술을 마신다는 것은 사랑을 마신다는 것과 마찬가지 의미였습니다. 누가 무어라고 해도, 또 혁명의 시대일수록 나는 문학하는 젊은이들이 술을 더 마시기를 권장합니다. 뒷골목의 구질구레한 목로집에서 값싼 술을 마시면서 문학과 세상을 논하는 젊은이들의 아름다운 풍경이 보이지 않는 나라는 결코 건전한 나라라고 볼 수 없습니다." (1963. 2)

사촌동생 윤수의 결혼(식). 신부는 익히 오래 전부터 알고 있던 애가 맞다. 두 사람, 오랜 연애 끝에 결혼을 했다는 얘기다. 사촌형 노릇하느라, 축의금을 받고 식권을 나눠줬다.(노총각 사촌형 둘, 즉 나와 내 동생이 그 노릇을 했다.ㅋ)

가만 지켜보니, 한 사람이 돈봉투 뭉텅이로 내놓는 경우가 왕왕 있다. 이른바 '(축의금) 배달부' 노릇을 하는 경우. 한 사람이 그렇게 배달부 노릇 하면서 '독박'을 쓴다. 결혼식에 오지 않은 이들, 그렇게해서라도 면죄부(?)를 받는다. 거칠고 야박하게 말하자면, 이런 것. '나, 돈 냈다, 됐지?'

뭐, 그게 나쁘다거나 이런 걸 말하는 것, No! 그렇게라도 결혼식 참석 못 한 걸 미안해 한다면, 그 마음, 갸륵할쏘. 나도 누군가의 결혼식에 갈 때, 오지 못한 녀석들의 축의금 청탁(축의금을 대신 내 달라는)을 꽤 많이 받았다. 나는야, 배달부!

결혼식 참석이든 축의금이든, 그것이 '축하'보다는 '의무' 혹은 '반대급부'처럼 너무 관성화된 것이 아닌가, 하는 생각을 잠시. 축의금 리스트에 이름과 돈 액수를 쓰는데, 여기 이름을 쓰지 않고 액수를 적지 않는다면, 어떤 일이 벌어질까, 잠시 상상. 각자의 이름을 쓴 봉투도 싸그리 없애버리고 말이지.

뭐, 사촌동생한테 쿠사리 먹을 것 같아서 실행에는 못 옮겼다만.ㅋㅋ

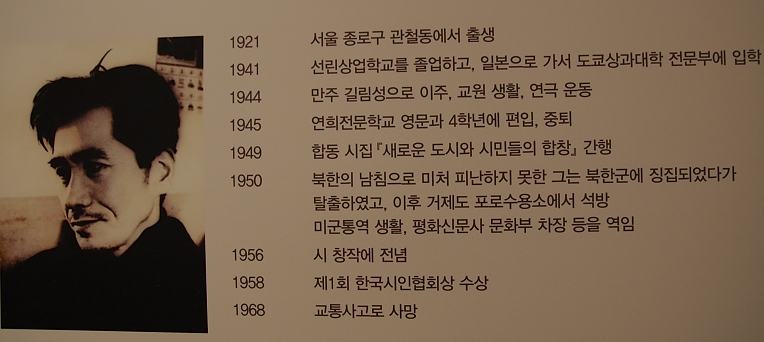

6월16일의 결혼식. 내겐 6월16일이 더 중요했다. 사촌동생 부부는 김수영(시인)을 모른다. 그들이 이날을 결혼식 날짜로 잡은 건 그야말로 우연이다. 그렇다고 내가 그걸 말해줄 이유도 없고. 그들에게 김수영은 세상에 없는 존재다. 모르기도 하고, 별로 알고 싶어하지도 않을 것이다.

원한다면 그들에게 세상에서 가장 맛있는 커피 한 잔이라도 내려주고 싶었지만, 세상의 여느 정형화된 결혼식에서 그런 건 불가능하다. 웨딩홀의 주어진 스케줄과 프로그램에 따라야만 하는, 세상에서 가장 아름다운 날의 슬픈 비극.

다시 6월16일.

도저한 자유를 향한 열망을 품은 '자유의 시인', 김수영 시인의 44주기.

요절했지만, 김수영, 지금 여전히 유효한 이름이자 반드시 기억해야 할 이름이다.

그러니까, 이런 날, 값싼 술로 문학과 세상을 논하는 것 얼마나 멋진 일인가. 그것도 결혼식에 그런 아름다운 풍경이 펼쳐진다면, 아 정말 멋지고 아름다운 결혼식으로 기억되지 않겠는가.

그러나 지금은 없는, 이미 박제된 풍경. 그런 풍경, 내 결혼식에서 꿈꾼다. 그날엔, 오직 하객들 당신들만을 위해 특별히 내가 준비한 커피를 내려 드리리다. 물론 그 하객, 날 안다고 될 순 없다. 특별히 초청된 소수 정예의 사람들. 내가 아끼고 사랑하는 사람들. 축의금 같은 건 갖고 오지 마시라. 나, 속물이라서 100만원 정도 갖고 오면 넙죽 받을 의향은 있지만.ㅋ

원로시인 김시철의 산문집 《격랑과 낭만》에 의하면, 김수영.

그는 詩와 커피를 맞바꾸던 시인이었다. 고로, 커피는 詩와 동격이다! 커피를 마신다는 것은 詩를 읊는다는 것과 같은 것이다.

김수영도 명동다방촌 죽돌이였다.

'명동멋쟁이'라 불린 시인의 단골 다방은 '휘가로'.

해방과 함께 다방들, 명동 언저리에 하나둘씩 문을 열었다. 다방은 해방의 감격이 흘러넘치는 공간이었다. 예술가들이 가만 있을 턱이 있나. 식민지 시대의 상처는 이제 안녕. 부흥이 필요했다. 새로운 기운을 찾고자 하는 예술적 포스가 흘러넘치는 공간, 그것이 다방이었다. (휘가로를 찾아보시라!)

김수영, 박인환, 김규동 시인이 그린 소공동 플라워다방의 모습도 엿보자.

다방은 예술가만의 것이 아니었다. 다목적 종합문화생활공간이었다.

룸펜들의 무위도식처였고, 실업자들이 죽치는 온상이었다.

룸펜들, 커피 한 잔에 네댓시간을 죽치고 앉아보냈다.

룸펜은 다방을 사랑했고, 다방은 그런 룸펜을 품었다. 다방은 해방 공간이었다.

다방, 쑥쑥 생겼다. 우후죽순처럼 생겨나던 정당들에 빗대어 이들을 '커피당'이라고 부르기도 했다.

문화시설이 전무하다시피 했던 전후 환경.

다방은 각종 만남의 장소로 물론이요, 전시회, 출판기념회, 영화상영회, 문학낭독회, 독립투사추모회, 동창회, 송별회 등 온갖 모임을 수용했다. 지금 카페를 문화공간으로 꾸미고자 하는 시도는 그러니까, 새로운 것이 아니다. 커피하우스, 카페의 역사가 그렇게 시작됐었다.

헌데, 밥 사먹을 돈도 없었던 가난한 시절, 예술가라고 자처하던 이들은 명동으로 몰려들어 하루종일 커피를 마시고 담배를 피워대고 술을 퍼부어댔을까?

'명동백작'이라 불렸던 소설가 이봉구, 그것을 말해준다.

"그래, 그들은 너무도 가난한 나라에 그마저 예술가가 할 일도 없던 시절에 태어난 것이다. 할 일을 찾아 예술인들이 많은 명동으로 몰려든 것은 당연했고, 그곳에서 시를 쓰고 원고를 청탁받고 원고료를 받으러 돌아 다닌 것이다. 가난한 예술가들이 자존심을 잃지 않고 자신을 지키는 데 있어 가장 손쉬운 방법으로 택한 것이 바로 술이었다."

참고로, 김수영 시인이 가장 아름다운 우리말로 꼽은 열 개는,

'마수걸이, 에누리, 색주가, 은근짜, 군것질, 총채, 글방, 서산대, 벼룻돌, 부싯돌'.

결혼식을 마치고 집으로 돌아와, 어머니 아버지를 위해 커피를 내렸다.

커피향이 죽인다는 어머니의 탄성이 흘러나온다.

당신들을 위한 것이었고, 김수영과 사촌동생 부부를 위한 것이었다.

그리고, 나라는 속물을 위한 커피 한 잔.

커피를 마시는 시간, <이 거룩한 속물들>을 펴고, 다시 읽는다.

좋다. 이맛이 커피다. 이맛이 김수영이다. 이맛이 삶이다.

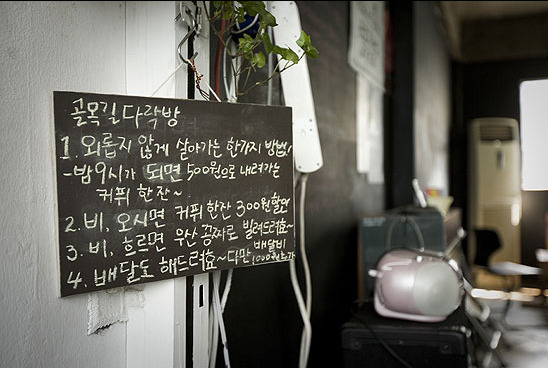

나는 그렇게, 밤9시의 커피다.

밤9시의 커피.

밤 9시가 넘으면 1000원으로 내려가는 커피 한 잔이 있는 곳. 그 커피 한 잔으로 생을 확인하고, 외로움을 위로받는 사람들의 이야기가 담겨 있다. 커피 한 잔에 담긴 어떤 세계의 확장과 연결도 엿본다. 커피가 있어서 다행이다. 나는 밤 9시가 되면, 낮에 만든 커피와는 또 다른 커피를 내린다. 그 커피는 오로지 당신 하나만을 위한 커피다. 그리고, 당신과 나만 아는 이야기가 있다.