어쩌다 이 시집을 발견하였다.

2011년에 나왔는데 2012년도 다 지나가는 무렵에서.

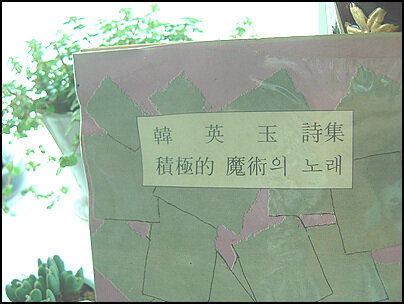

시인의 이름 한 영 옥.

이름이 낯설지 않아 얼른 책꽂이의 시집 꽂아두는 칸에 가서 확인해보았다.

맞네, 그 시인.

1979년이면 내가 중학교 1학년때.

뭐 읽을 거리 없나 집안 여기 저기 뒤지고 다니다가 아빠의 책꽂이에서 발견한 시집.

제목의 한자도 어떻게 읽는지 더듬거렸던 시집.

<적극적 마술의 노래> 라고 읽어내고도 이게 무슨 소리야? 갸우뚱 했었지.

표지를 넘겨보니 저자가 아빠께 직접 드린 저자증정본이었다.

지금처럼 책이 많지 않던 시절. 이거 저거 가리지 않고 읽던 나는 이 아리송한 제목의 시집을 펼쳐서 읽기 시작했다.

아, 그런데 전부는 아니었지만 그 중 몇편의 시들은 마구 공감이 가는 것이다.

한번 읽는데서 그치지 않고 읽고 또 읽고.

읽을수록 더 좋아졌다.

그 당시 책 읽는 것 다음으로 편지쓰는 것을 좋아하던 중학교 1학년 단발머리 나는,

친구에게 편지를 보낼때 여기 있는 시들을 함께 적어보냈는데,

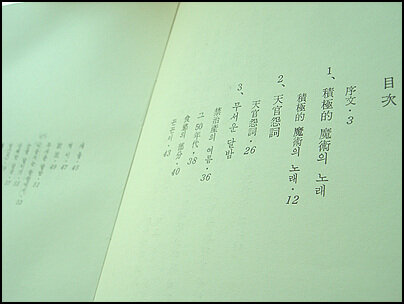

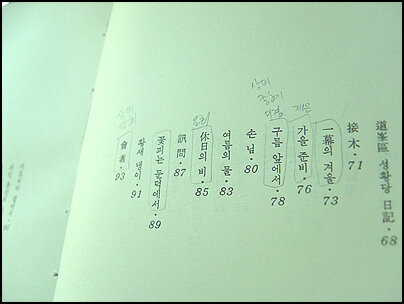

누구에게 어떤 시를 적어보냈는지 이렇게 적어두었더랬다.

오랜만에 누렇게 바래고 표지마저 뒤틀린 이 시집을 다시 읽어본다.

그 뒤로 많은 시간이 흘렀는데,

이사도 여러번 다녔는데,

시간과 공간의 변화 속에서도 계속 나를 따라와준, 아니, 내가 데리고 다닌 책들중에 끼여있으니

바로 한달전에 읽은 책도 읽고나면 바로 중고책으로 처분해버리는 요즘 나를 생각하면

대단한 인연이구나 싶다.

1979년, 열 네살의 나.

2012년, 마흔 일곱의 나.

할 말이 없다.

가슴이 먹먹할 뿐.

어둠지는 들판에서

한 그루 버릴 나무쯤으로

어둠지는 들판에 심은 사랑

살가운 바람 속에

살갑게 키울 재미는 없는 나무

뿌리를 곧잘 얼리는

독난 나무 주인 나는,

심심할 때마다 더욱 신명난

그 나무의 임자건만

시정의 뜨락까지는

너를 못 불러 들이는

이름만 좋은 주인

어둠에 이마를 찧는 네 곁에서

어지럽게 맴이나 도는

속수무책의 주인이지만

누가 너를 앞세워 데려 갈 땐

들판의 어둠을 쩍 가를

칼날 하나는 갈아 두었다.

- 한영옥 <적극적 마술의 노래>중 '어둠지는 들판에서' 전문 -