-

-

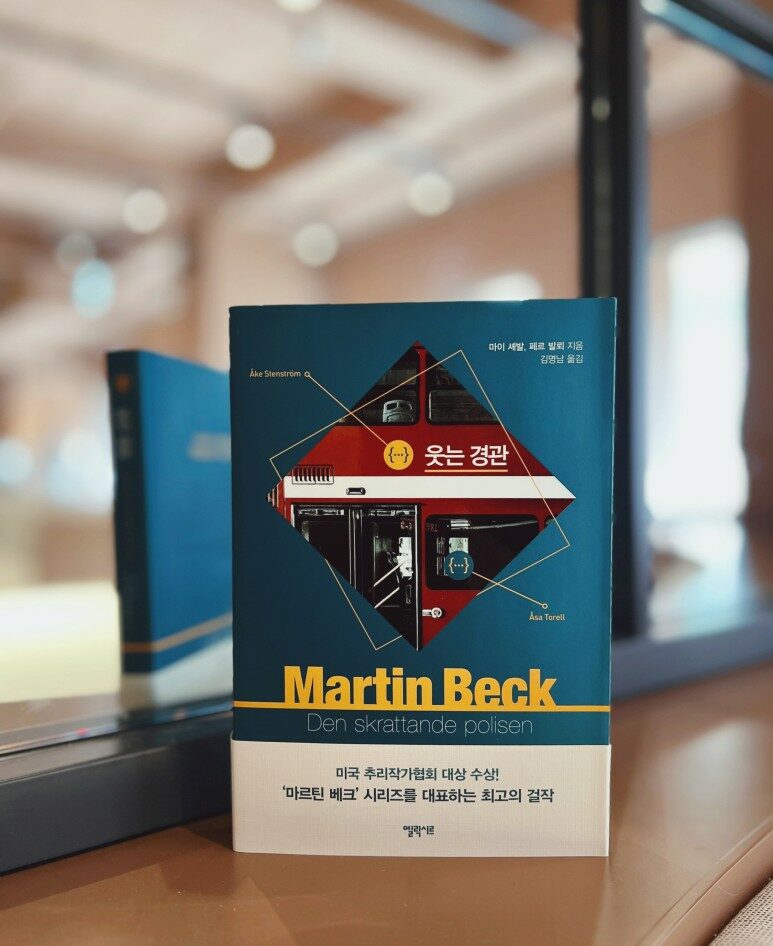

웃는 경관 ㅣ 마르틴 베크 시리즈 4

마이 셰발.페르 발뢰 지음, 김명남 옮김 / 엘릭시르 / 2017년 11월

평점 :

"누구도 분명한 사정을 알 수는 없었지만 한 사람 한 사람 귓속말로 전해지며 동심원을 그리듯 구경꾼 전체로 퍼지다가 그 너머 집들로, 도시 전체로 알려진 두 단어가 있었다. 단어들은 점차 구체적인 형태를 띠면서 온 나라로 퍼졌고, 이제는 국경너머까지 전달되었다." (p49)

대량 살인.

스톡홀름의 대량 살인.

스톡홀름의 버스에서 벌어진 대량 살인.

마르틴 베크 시리즈 중 『웃는 경관』은 1971년, 미국 추리작가협회 대상을 수상하는 등 시리즈를 대표하는 작품으로, 국내에서도 널리 알려져 있는 작품이다. 시리즈의 작품 중 유럽 외에 미국에서도 영화화된 작품이기도 하다. 작품성과 장르의 재미를 모두 포함한 작품이라고 할까.

스톡홀름에서 47번 노선을 돌던 빨간 이층 버스가 노라스타숀스타간 거리 끝에서 총격을 받아 승객 여러 명이 사살된 사건이 발생한다. 사망한 승객 중에는 마르틴 베크의 부하 수사관도 포함되어 있다고 연락이 온다. 마르틴 베크는 자신의 동료인 콜베리를 떠올리며 사건 현장으로 뛰어간다. 마르틴 베크 시리즈에서 주인공인 마르틴 베크를 제외하면 그 다음 수사관으로 콜베리를 좋아했던 나도 덩달아 긴장했다. 설마 벌써 콜베리가 사라지는 건 아니겠지? 하면서. 1권부터 꾸준히 읽어온 마르틴 베크 시리즈 팬들이라면 같은 기분이었을 듯 하다.

전 편이었던 『발코니에 선 남자』 에서 마지막에 범인을 (우연히) 검거했던 두 순찰경관 콤비, 크리스티안손과 크반트도 등장한다. 사건 현장을 처음 발견한 경찰이지만 살인현장에 익숙하지 않았던 터라, 범인이 남아있을까봐 차에 추가 총격을 하고, 생존자가 있을까봐 현장을 살피다가 버스 전체의 족적을 뭉개버리고 만터라 사건 수사를 더욱 혼란스럽게 만들고 만 존재들이 되어버리지만.

소설 속 수사관들도 보고 있을 현장 도면과 도시의 지도가 실려 있다. 새로운 반전이나 트릭이 돋보이는 작품이라기보다는, 수사관들이 수사를 하는 과정을 그대로 느낄 수 있는 현실적인 소설이기에 수사보고서를 몰래 들여다보는 듯한, 그래서 함께 수사를 진행하는 기분도 들게 된다. 그래서 이 소설이 '범죄소설', '스릴러소설' 에 더하여 '경찰소설'이라는 장르라고 따로 분류되는 것일지도 모른다.

버스에 타고 있던 9명이 모두 사망한 사건은 사건 현장에 남아있는 증거가 없어 미궁에 빠진다. 무차별하게 버스에 타고 있는 사람들을 다 죽였다는 점에서 무계획 범행 같다가도, 전혀 흔적이 남지 않았다는 점에서 철저하게 계획된 범행 같기도 한 어려운 사건이다. 승객들의 신원을 파악하고, 관련 자료를 계속 파보고, 무기를 추적하고, 희생자들과 관련이 있는 사람들을 일일이 취조하며 조금씩 무엇인가를 밝혀내고는 있지만 결정적인 단서는 없다. 사망한 경찰동료는 왜 이 버스에 타고 있었던 것이며, 한 명의 신원미상자는 또 누구인가. '수오미 37 기관단총으로 무장한 한 사람이 버스에서 아홉 사람을 쏘아 죽였다. 피해자들은 서로 아무런 관련이 없다. 어쩌다가 같은 시각에 같은 장소에 있을 뿐이다'

희생자인 경찰은 미행이 특기였던 스텐스트룀이었다. 수사를 위해 그의 행적을 뒤따라가다보니 마르틴 베크와 그의 동료들은 '스톡홀름 버스 대량 살인' 사건을 해결하기 위해 스텐스트룀이 추적하던 오래된 미제 사건까지 함께 수사하게 된다. 또한 희생자들의 주변을 탐문하는 수사 과정 중에 드러나는 여러가지 사회 문제들 또한 작가들이 이야기하고 싶었던 내용들일 것이다. 방 하나에 아랍인 외국인 8명이 지내는 모습, 합성 마약에 관련된 이야기 등 1960년대의 스웨덴 사회문제가 오롯이 녹아있다. 이 소설의 또 다른 매력이다.

그간 읽어왔던 시리즈 작품에서 제목이 스포일러였던 경우도 있었던 터라 이번에도 제목이 어떤 의미인지 궁금해하며 계속 읽어갔다. '웃는 경관' 란 단어는 거의 소설의 끝 부분에서 등장한다. 마르틴 베크의 딸이 크리스마스 선물로 준비한 EP판의 첫번째 곡 제목이 <웃는 경관> 이다.

속에 든 것은 45회전 EP 판이었다. 재킷에는 눈에 익은 런던 경찰 제목을 입고 헬멧을 쓴 뚱뚱한 남자 사진이 실려 있었다. 기다란 콧수염은 동그랗게 말렸고, 털실 장갑을 낀 두손은 좍 펼쳐져 배에 얹혀 있었다. 남자는 구식 마이크 앞에 서 있었는데, 표정을 보아 하니 너털웃음을 터뜨리는 중인 것 같았다. 남자의 이름은 찰스 펠로즈, 음반 이름은 ‘웃는 경관의 모험’ 이었다. <중략>

“첫 곡은 <웃는 경관>이에요. 적절하죠? 네? "

- p351

딸이 이 선물을 준비하게 된 계기가 앞 쪽에서 슬쩍 언급되었던 터라 다시 되돌아가 보았다. 지난 봄 이후로 아빠가 웃는 걸 못봤다고 걱정하던 딸이 자신의 선물을 받으면 “크리스마스이브에는 아빠도 웃게 될 거예요”(p302) 라며 호언장담했던 장면이 있었다. 그러나 마르틴 베크는 막상 선물을 받고도 웃지 못한다. 거짓 미소조차 지을 수 없던 그는 자리에서 일어나 딴 척을 해야했다. 문득 소설 도입부에서 경찰희생자가 자신의 친한 동료인 콜베르일까 걱정했던 부분도 다시 떠오른다. "마르틴 베크는 이십삼 년간 경찰 생활을 했다. 동료가 업무 중에 죽는 일도 여러 번 겪었다. 매번 괴로운 경험이었다. 경찰의 업무가 갈수록 위험해진다는 생각이 들었고, 마음 깊은 곳에서는 다음 차례가 자신일지도 모른다는 생각도 들었다."(p40)

주 서사의 진행과 별개로 『웃는 경관』 에는 이런 경찰생활의 어려움이 인물들의 대화에 묻어나고는 한다.

사회의 모든 계층에 경찰을 향한 적대감이 잠재되어 있거든. 사소한 자극에도 금세 튀어나오지. <중략>

경찰이 필요악이기 때문이야. 누구든 불현듯 경찰의 도움이 필요한 순간이 온다는 사실을 알지. 직업 범죄자들조차 그래. 제아무리 도둑이라도 자기집 지하실에서 뭔가 달각대는 소리가 들려서 밤중에 잠을 깨면 어떻게 할 것 같나? 당연히 경창르 부르지. 하지만 그런 상황이 벌어지지 않는 이상, 대부분의 사람들은 경찰이 자기 일을 방해하거나 마음의 평화를 어지럽히면 어떤 방식으로든 두려움이나 경멸을 표현하기 마련이야.

<중략>

물론 문제의 핵심은 따로 있어. 경찰 직업 자체는 최고로 지적이며 정신적, 육체적, 도덕적으로 뛰어난 사람들이 수행해야 하는 일이건만, 이 직종에는 그런 자질을 보유한 사람들을 끌어들일 매력 요소가 전혀 없다는 점이야.

- p199

그럼에도 불구하고 마르틴 베크도 결국 웃는다. 제목의 『웃는 경관』 이 마지막에 다시 등장하는 것이다. "마르틴 베크는 이번에도 대답하지 않았다. 그저 수화기를 든 채 가만히 있었다. 그러다가 그는 웃음을 터뜨렸다."(p410) 책의 소개글에 적힌 추천사가 완벽히 이해되는 순간이었다.

장르소설의 단순함과 고전 특유의 희비극적 정신을 보기 좋게 결합했다. - 조너선 프랜즌