-

-

대화 - 90대 80대 70대 60대 4인의 메시지

피천득 외 지음 / 샘터사 / 2004년 10월

평점 :

품절

내게도 꿈이 있지요. 얼마가 될지는 알 수 없지만 나는 남은 삶을 보다 단순하고 간소하게 살고 싶군요. 그리고 추하지 않게 그 삶을 마감하고 싶습니다. -p.118

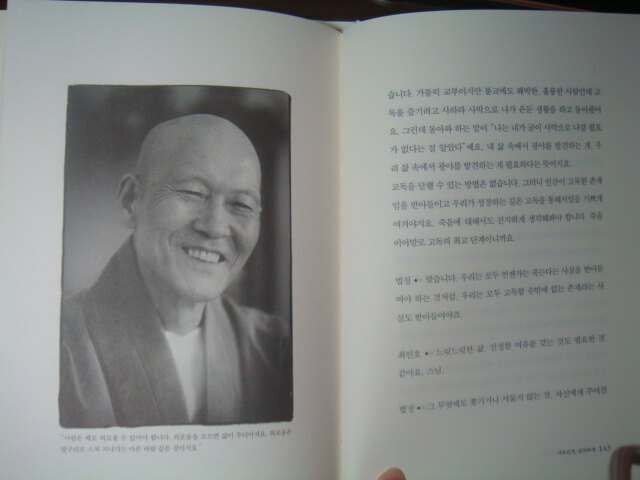

2003년 4월, 13대 국회의장을 지낸 김재순과의 대담에서 법정스님이 남긴 말이다. 결말을 알고 있는 소설을 읽어 나가는 일은 시시하다기보다는 등장인물들이 무심코 던지는 말 하나하나와 자잘한 동선 마다마다에 스미는 의미를 해독해 나가는 여정이기도 하다. 피천득 선생과 법정 스님이 가신 자리, 그 안을 밀고들어온 그들의 말 음절 하나 하나가 만들어 나가는 유언장은 삶의 이정표마다 세워둔 거울 같다.

월간 <샘터>의 400호 기념으로 2003년 4월 이루어졌던 피천득과 김재순, 최인호와 법정 스님의 대담을 채록한 이 책이 내 손에 오기까지 우여곡절도 많았다. 사실 법정 스님에 초점을 맞췄다기보다는 90대(피천득)와 80대(김재순), 70대(법정)와 60대(최인호)의 시선으로 걸러진 삶의 화두들이 궁금했기에 기다림이 초조했다. 이 전아하고 정갈한 책은 그 속에 담긴 사람들의 향내가 풍겨내는 아취에 빚진 바가 클 것이다. 표지의 하얀 바탕에 어우러진 매화 꽃잎 띄어진 차에서 은은하게 피어날 것만 같은 그 향내에 취하고 그 속의 말들에 취해 금아 선생의 서재에서, 길상사에서 그 분들을 모시고 고언들을 듣는 듯한 착각도 행복했다.

특히 환생에 대한 진중한 얘기들은 울림이 컸다. 피천득 선생은 다시 태어나도 지금의 이 생활을 반복하고 싶다고 했다. 그가 금생에서 받은 행복의 다사로움이 이 한마디로 축약된다. 죽음이 가까워 올 무렵 이렇게 말할 수 있다면 얼마나 행복할까. 처칠은 90회 생일에 기자들에게 자신을 낳아준 부모가 다시 그를 낳아준다면 이 생을 꼭 그대로 가감없이 살고 싶다고 했단다. 다시 살고 싶은 시간들이 있기는 하다. 하지만 그 시간들이 지금의 삶 전체를 덮을 수 없다는 것을 알고 있는 우리네들이야 다시 내생에서 그 나날들을 재현해 내어야 한다는 가정만으로도 가슴이 옥죄어 온다. 그렇지 않은 삶이란 드물고도 특별하게 축복받은 삶일 것이다. 법정 스님은 이 다음 생에도 다시 수도승으로 그 어떤 틀에도 매이거나 갇히지 않는 자유인이 되고 싶다고 한다. 금생에서 누려보지 못한 것들에 대한 회한이 아니라 수도를 계속 해나가겠다는 그의 말은 그 자체로 수도하는 자, 구도의 삶의 전범이 된다. 세속적 욕망을 죽이고 엄격한 절제와 억제로 포박하여 심신을 단련하는 고행의 틀 안 성직자의 입에서 나온 뜻밖의 자유라는 말이 가지는 무게는 측량할 수 없을 만큼 심오하다. 우리가 느끼는 자유와 그들이 누리는 자유는 엄연히 다를 것이다. 우리는 자유를 추구하지만 그 과정의 부수적인 것들과 미망에 사로잡히고 법정 스님 같은 이들은 자신을 심오하게 응시하고 자잘한 욕망들을 떨어내는 과정에서 받는 선물 같은 자유의 지평에서 보이지 않는 것들을 보고 느끼는 상을 받는다.

어쩌면 소설가 최인호의 얘기가 우리 같은 범속한 이들에게는 더 와닿을 지도 모른다.

도를 이루거나 성인이 되면 윤회가 끝나니 다시 태어나지 않아도 되잖아요. 그러니 가장 좋은 일은 다시 태어나지 않는 것이겠죠. 전 다시 태어나고 싶지 않아요. 하지만 만약 다시 태어난다면 지금처럼 글을 쓰며 살고 싶고, 지금의 아내와 결혼하고 싶어요. 저로서는 글을 쓰는 일이 정말 행복하고, 한 사람을 진정으로 아는 데 한 평생만으로는 부족하거든요.-p.116

한 사람을 진정으로 아는 데 한 평생만으로 부족하다,는 말. 사랑한다면 노력해야 한다는 소설가 김연수의 말. 정념에 이끌린 열정이 아니라 평생을 걸쳐 두고 발효시켜가야 하는 한 사람에 대한 배려와 이해와 신뢰의 나이테. 사랑의 역사를 쓰는 일은 그래서 달콤하지 않고 그러니까 싫증나지 않고 지치지 않는다. 삶을 마감하는 순간까지도 미완으로 남는 그 사랑의 이야기들은 죽음이 단순한 종결이 아님을 예언해 주는 것 같아 가슴뿌듯하다.

진지한 얘기들로만 채워져 있는 것은 아니다. 금아 피천득 선생의 책상에 언제나 놓여 있는 잉그리드 버그만의 사진 얘기와 강원도 오두막 벽에 붙여져 있는 법정 스님의 봉순이 그림은 작고 귀여운 여백 같다. 특히나 법정 스님이 외로움이 옆구리로 스쳐가는 마른 바람 같은 것이라고 한 대목과 봉순이 그림을 앞에 두고 "봉순아!"하고 부르며 이야기를 나누는 정경이 맞물리며 애잔한 느낌이 든다. 구도와 수도의 길목마다 서리 틀고 앉아 있는 외로움을 그림 한 장으로 달래는 풍경. 그 바람을 맞으며 장삼 자락을 떨치고 가버리신 그 분의 단아한 웃음이 그립다.

우리는 저마다 이 세상에 단 한 사람으로 초대받은 것이라는 스님의 고언이 무색해지는 요즘이다. 저마다 진귀하고 한없이 소중한 생명들이 낙화처럼 지고 있는 갈피짬 사이로 스며든 이야기들에 목이 메인다.