-

-

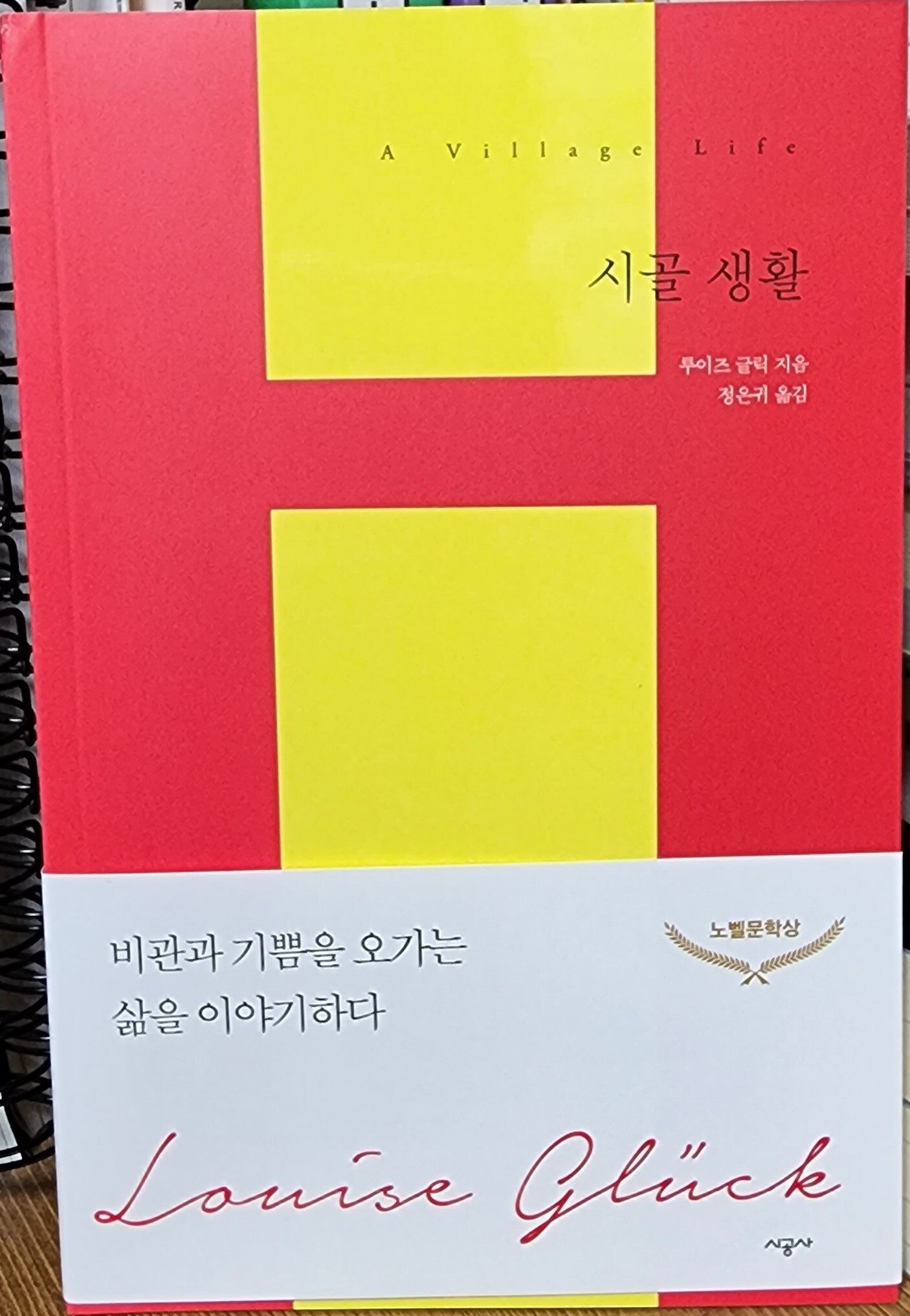

시골 생활

루이즈 글릭 지음, 정은귀 옮김 / 시공사 / 2023년 12월

평점 :

시골생활을 생각하면 많은 사람들은 시골스런 풍경에 삶이 녹아든 모습을 떠올리곤 한다.

하지만 목가적인 모습만으로의 시골생활이 존재하는 것은 아니다.

역시 시골이든 도시든 나, 우리의 삶이 이뤄지는 곳은 혼돈과 진실이 버무려져 헤아려 볼 필요가 있음을 이해해야 한다는 것이다.

그것이 우리에게 스산한 고통과 두려움을 안겨 주는 무엇이 될 수도 있고 기쁨과 행복에 겨운 그 무엇이 될 수도 있는 법이고 보면 이 세계의 삶을 무엇이라 판단할 수 있을지에 대한 자기만의 정의가 필요할 듯도 하다.

잔혹동화는 동화의 형식을 띠고 있지만 내용이 잔인스럽고 공포스런 느낌마져 전해준다.

그러한 잔혹동화 같은 세계는 나, 우리에게 그 세계를 야생의 세계로 인식하게 끔 하는가 하면 날것으로의 세계를 통해 나, 우리가 바라는 삶의 의미를 읽어낼 수 있을지 기대감을 품게 한다.

루이즈 글릭의 '시골생활'을 통해 낮설지만 우리와 함께 하는 그 야생의 세계를 목도하는 기회를 얻어본다.

이 책 "시골 생활" 은 목가적이고 전원적인 시골생활에 대한 기대감이나 이미지를 생각했다면 적어도 삼분의 일은 맞다고 할 수 있으나 글릭은 시골의 전원적 풍경들이 목가적이거나 전원성이 높아 향수를 자극하는 류의 이미지를 제공하기 보다 아생의 세계로의 나, 우리에게 스산함과 우리가 고대했던 기대가 무너지는 '매복'이 이뤄진 세계임을 일러준다.

온전히 우리는 계절의 싱싱함에 이끌려 내면의 진실을 보지 못한 채 외면의 모습만으로 유혹에 매료된다.

하지만 저자는 수확으로의 계절을 말하기 보다 생명다움의 천지만물이 약동하고 성장했을 시기에 대한 가식의 종국이 바로 황폐해진 우리의 세계와 닮아 있음을 고의적으로 드러내고 있다.

문명은 강자들의 삶을 더욱 강하고 윤택하게 하고 약자들의 삶은 혼란 속에 더욱 연약해져만 간다.

결국 우리 세계의 성장과 상징의 무너짐은 문명을 떠나 시골생활로 귀의하는 나, 우리를 목도하게 하며 시인 자신 역시 시골로 돌아온다는 의미를 보여준다.

삶은 당혹스런 일이며 두려운 일이기도 하다.

삶이 두려운 이유는 미지의 죽음을 암암리에 의식하고 있음이기도 하며 불안이 그러한 나, 우리에게 삶의 평화를 깨트리는 방향으로 나아간다는 것이다.

마치 9.11 현장에서 구출을 기다리는 나, 우리처럼 삶에서의 구출을 기다리는 건 바로 평화로움을 바라는 나, 우리임을 부인할 수 없다.

글릭이 말하는 시에서 달과 시는 동음이의어라 볼 수 있다.

달은, 시는 우리에게 익숙한 평온을 위한 조건이며 어쩌면 어머니의 손길처럼 따스한 정감을 느낄 수 있는 것일 수도 있다.

시골생활의 달콤함에 젖어 있을 나, 우리에게 시골생활은 전혀 달콤하지도 행복하지도 않은 스산함의 무대처럼 인식된다.

더구나 시골생활이라 하여도 문명의 장소임이 분명하고 보면 그 역시 나, 우리가 탈출해야 할 구출지로의 역할에 다다름이라 할 것이다.

흔히 말하는 시골생활에 대한 몽상, 환상적인 이미지를 떠올리기 보다 가식으로의 장이요 구출의 장으로서 읽혀지는 시골이라면 과연 나, 우리는 삶의 행위가 이뤄지는 장소 모두에서 온전한 삶을 살아낼 수 있을까 하는 불안감을 갖게 된다.

달은 죽어 있으면서도 시처럼 깨어있다고 한다. 그런 달이 어머니의 손길처럼 따사롭고 부드러운 쓰다듬을 통해 나, 우리를 평온하게 하기에 시골생활을 하는 나, 우리는 오늘, 상추 한무더기를 들고 시장에 간다.

시장은 나, 우리에게 이 세계에서 또 무엇을 의미하는가? 읽을 수록 어렵고 난해하게만 느껴진다.

**네이버 카페 책과콩나무의 지원으로

개인적 의견을 솔직하게 작성한 리뷰입니다**