-

-

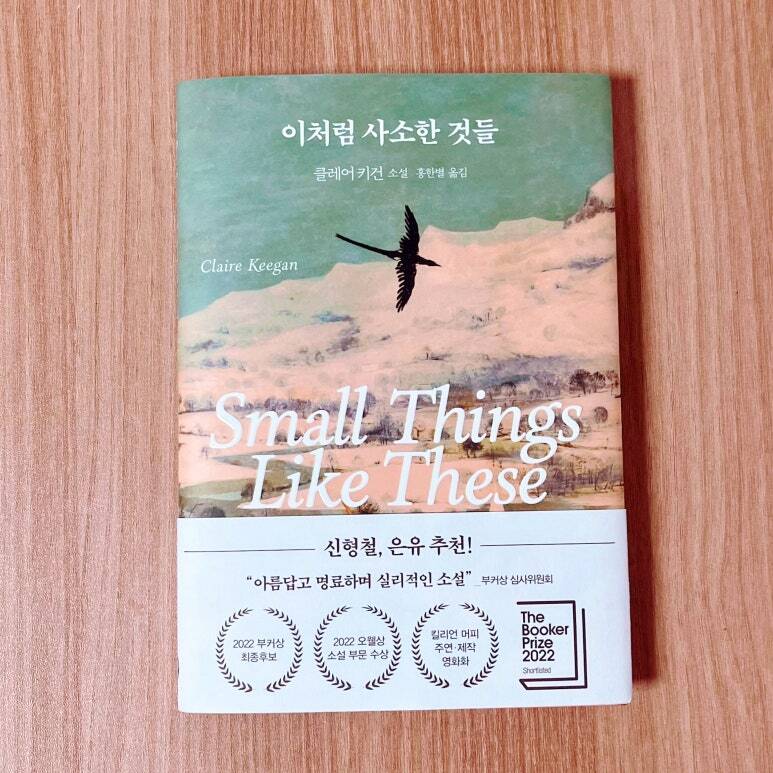

이처럼 사소한 것들

클레어 키건 지음, 홍한별 옮김 / 다산책방 / 2023년 11월

평점 :

1985년 아일랜드. 석탄 목재상인 빌 펄롱은 결코 부유하지는 않지만 부족한 것도 없는 자신의 삶에 만족하고 있다. 비록 남의 집에서 하녀로 일하는 어머니 슬하에서 아버지 없는 아이로 자랐지만, 성장 과정 내내 주변 어른들에게 크고 작은 도움을 많이 받았다. 열심히 일하다 보니 어느새 일꾼을 몇 명이나 고용한 사업자가 되었고, 아내와의 사이는 원만하고 딸 다섯은 다들 착하고 바르게 자라고 있다. 그런데 언제부터인가 펄롱의 마음이 편하지가 않다. 명확한 계기나 이유는 없다. 그저 남은 생을 계속 이대로 산다고 생각하면 착잡하고, 이대로 살지 못한다고 생각하면 불안하다. 배부른 고민인 걸까.

그런 펄롱이 크리스마스를 앞둔 어느 날 수녀원에 간다. 주문받은 석탄을 배달하기 위한 수녀원 행이다. 전에도 몇 번이나 가본 적 있는 수녀원인 데다가, 수녀원 옆에 있는 여학교에는 펄롱의 두 딸이 다니고 있다. 그러니 이번에도 평소처럼 석탄을 배달하고 계산을 치른 후 돌아오면 그만이다. 그런데 예상 밖의 어떤 사건이 있었고, 그 사건 때문에 안 그래도 심란했던 펄롱의 마음이 심하게 요동친다. 나는 과연 좋은 사람일까. 나는 과연 좋은 아버지일까. 나는 과연 좋은 기독교인일까... 이런 고민들이 펄롱의 머릿속을 어지럽힌다. 그만큼 강렬한 '사건'은, 놀랍게도 실화에 기반한다.

클레어 키건이 2021년에 발표한 소설 <이처럼 사소한 것들>은 결코 길지 않은 분량(114쪽)이지만 내용의 강도와 여파는 여느 장편 소설 못지 않다. 개인적으로는 클레어 키건의 전작인 <맡겨진 소녀>를 무척 좋아해서 <이처럼 사소한 것들>에 대한 기대가 컸는데 결코 실망스럽지 않았다. 두 작품 모두 분량이 짧다는 것 외에 평범한 사람들의 선행에 대한 이야기라는 공통점이 있다. 두 작품 모두 작품의 중심에 가정에서 학대를 당하거나 미혼모라는 이유로 가혹한 대우를 받는 어린 여성들이 있다. <맡겨진 소녀>가 학대 당하는 여성이 타인의 선행을 처음 경험하는 이야기라면, <이처럼 사소한 것들>은 바로 그 타인이 학대 당하는 여성에게 선행을 베풀기로 결심하기까지의 과정을 그린다는 점이 다르고 또 닮았다.

배경이 크리스마스 직전이기도 해서인지 이 소설을 읽는 내내 '진정한 기독교인의 자세'에 대한 생각을 많이 했다. 이 소설에 나오는 인물들 대부분은 독실한 기독교(가톨릭)인이다. 그러나 이웃에 대한 사랑이나 약자를 위한 배려, 더 높은 차원의 선을 위한 희생 같은 기독교에서 강조하는 교리나 미덕을 현실에서 실천하는 인물은 (펄롱 이외에) 별로 없다. 아버지 없이 태어난 예수를 섬기면서 아버지 없는 아이들을 매매하고, 혼자서 아이를 낳은 성모를 모시면서 혼자서 아이를 낳은 여자들을 박해하는 이들을 참된 기독교인이라고 할 수 있을까. 한숨만 나온다.