-

-

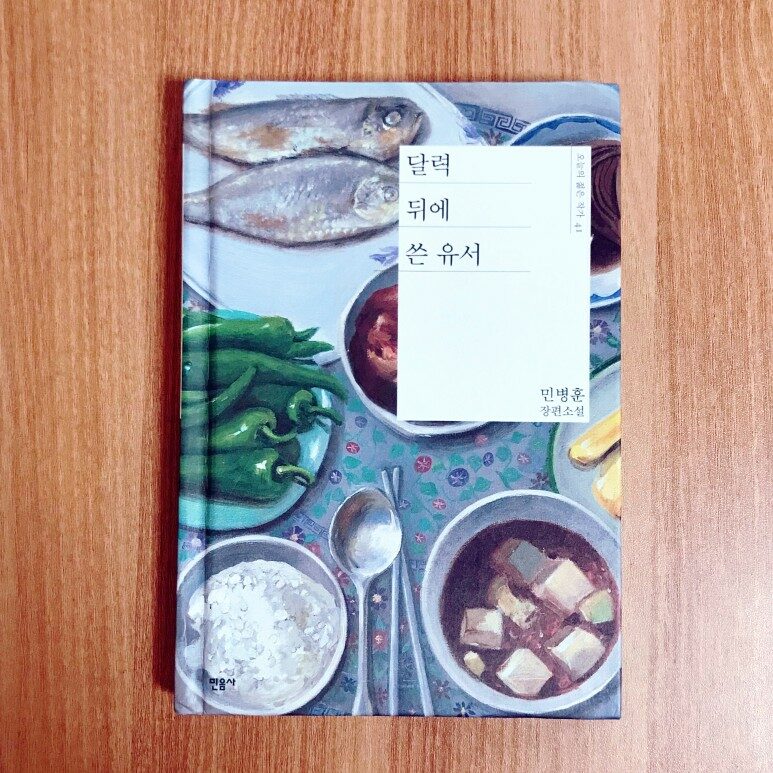

달력 뒤에 쓴 유서 ㅣ 오늘의 젊은 작가 41

민병훈 지음 / 민음사 / 2023년 1월

평점 :

열아홉 살인 '나'는 어느 날 집에서 아버지가 죽어 있는 것을 발견한다. 최초 발견자라는 이유로 경찰의 조사를 받았고 금방 풀려났지만, 아버지의 죽음으로 인해 생긴 상처와 고통으로부터는 어른이 된 후에도 오랫동안 풀려나지 못했다. 이후 소설가가 된 '나'는 오랜만에 고향 집을 찾는다. 법주사 근처라서 한때는 관광객이 많았던 동네인데 오랜만에 가보니 스산하기 그지 없다. 고향 집도 이제는 아무도 살지 않는 탓인지 금방이라도 무너질 듯하다.

'나'는 아버지의 죽음에 대한 글을 써야 한다고 생각하지만 좀처럼 글이 써지지 않는다. 처음엔 '왜' 써야 하는지 몰라서 못 쓴다고 생각했는데 이제는 '어떻게' 써야 하는지를 몰라서 못 쓴다는 생각이 든다. 아버지의 죽음에 대한 글을 쉽게 쓸 수 있는 사람이 있을까. 심지어 그 아버지가 깊은 밤에 농약을 먹고 스스로 목숨을 끊었다면, 죽어가는 아버지를 맨 처음 발견한 사람이 나라면, 내가 너무 일찍 발견해서 아버지의 고통을 연장한 것이 죄스럽다고 느낀다면 말이다.

'나'는 아버지의 죽음에 대한 글을 쓰기에는 자신의 기억이 너무나도 부족하고 한정적이라고 느끼기 때문에, 아버지의 죽음을 기억하는 사람들을 만나서 이야기를 들어보려고 하지만 말을 꺼내는 것조차 쉽지 않다. 환갑을 맞은 어머니와 오키나와로 여행을 간 김에 이것저것 물어보려고 하지만 묻지 못한다. 고향 사람들과의 대화는 변죽만 울리는 느낌이다. 결국 오로지 자신의 기억에만 의존해 글을 써야 하는데, 그것으로 충분할 것 같지 않다.

소설 제목에 유서라는 단어가 있어서 유서가 중요한 역할을 하는가 했는데 그렇지는 않다. 유서가 있기는 하지만 '나'는 아버지가 죽기로 결심한 이유를 정확히 모른다. 그날 마침 집으로 찾아온 친구와 무슨 일이 있었는지, 직장에서 안 좋은 일을 겪었는지, 가족 때문인지 돈 때문인지 아무리 생각해 봐도 알 길이 없다. 아버지가 유서를 굳이 달력 뒤에 쓴 이유 또한 불명확하다. 이것은 누구라도 보기를 바란 걸까, 그러지 않기를 바란 걸까.

소설 속 '나'의 이름이 민병훈이고 직업도 소설가라서 설마 진짜 작가의 자전적인 이야기인가 했는데, 책소개를 보니 자전적인 이야기가 맞는 것 같다. 그렇다면 작가에게 있어서 소설이라는 것이 달력 뒤에 쓴 유서 같은 것 아닐까 하는 생각도 든다. 무엇을 쓰든 아버지의 죽음이 남긴 상처와 고통이 비쳐 보인다는 점에서 말이다. 달력은 인쇄된 날짜가 지나면 넘겨야 하는데 유서가 쓰인 달력은 함부로 넘길 수 없다는 점도 그 시절에 멈춰 있는 저자의 마음을 상징하는 듯하다.